用途 専用住宅

場所 群馬県榛東村

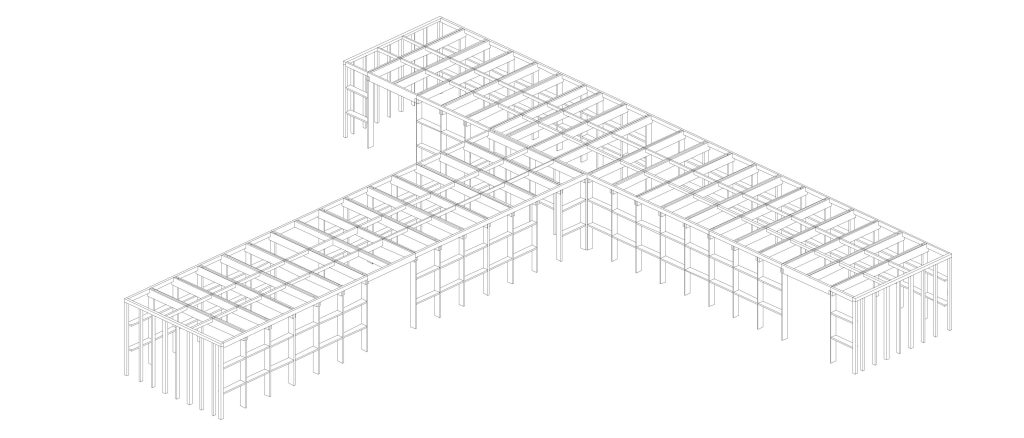

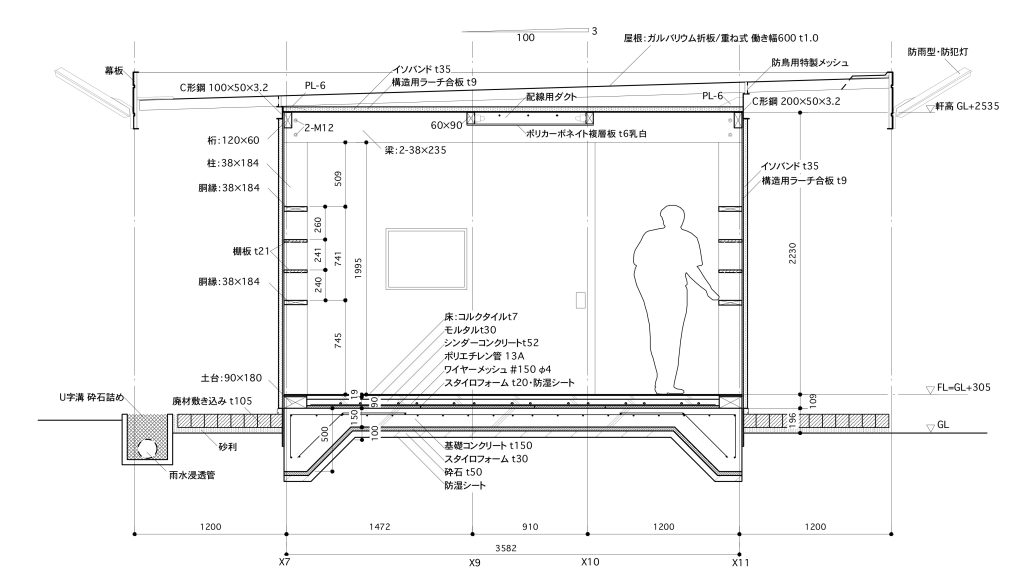

構造規模 木造平屋

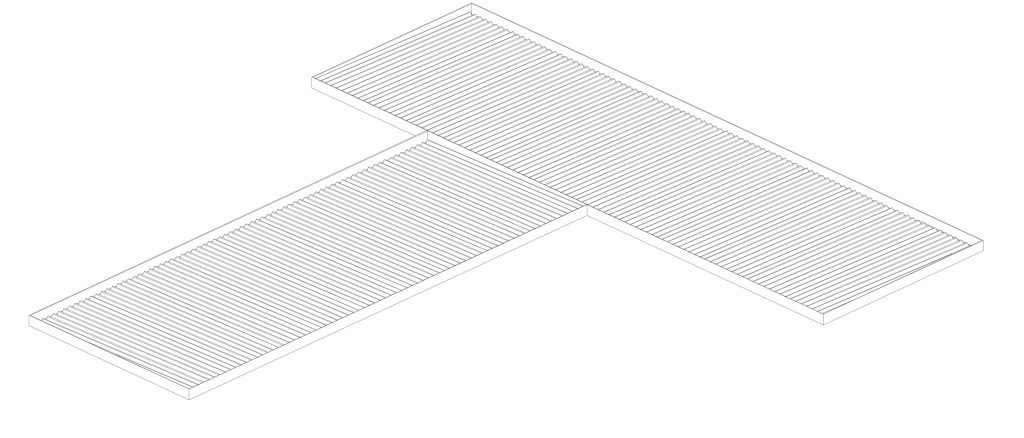

基礎形状 ベタ基礎

空調形式 温水式床暖房

敷地面積 1305㎡

建築面積 135㎡

延床面積 123㎡

竣工年 1999年

意匠設計 東海大学岩岡竜夫研究室

構造設計 金箱構造設計事務所

設備設計 東海大学岩岡竜夫研究室

施工 城田興業

掲載誌 新建築住宅特集1999/12

受賞等 東京建築士会住宅建築賞(2000)

イソバンド・イソダッハ・デザインコンテスト入選(2000)

敷地内を仕切り繋ぐ住宅

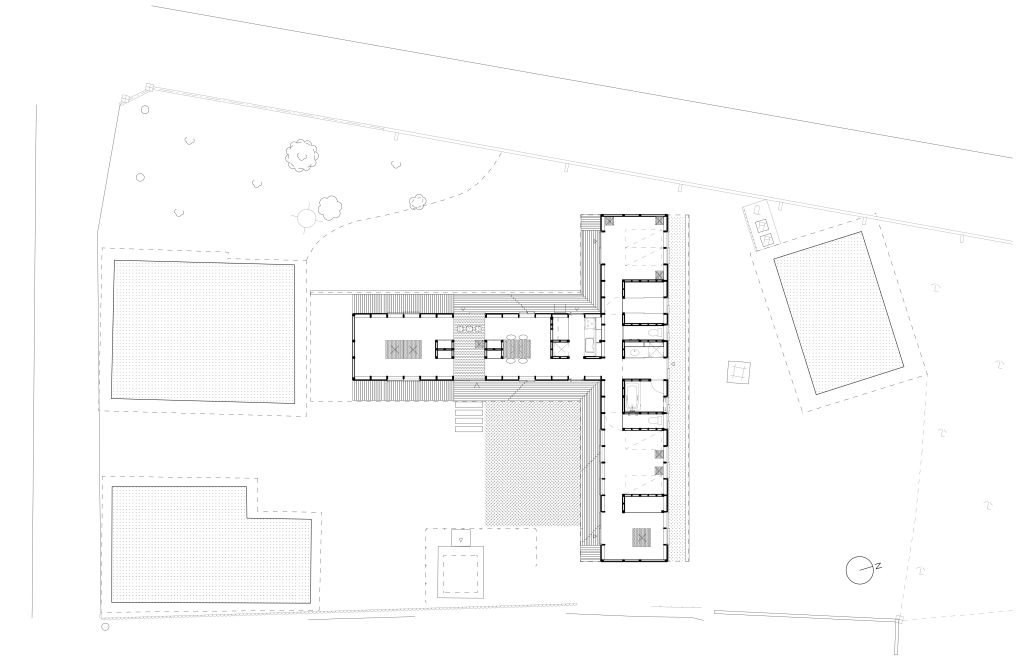

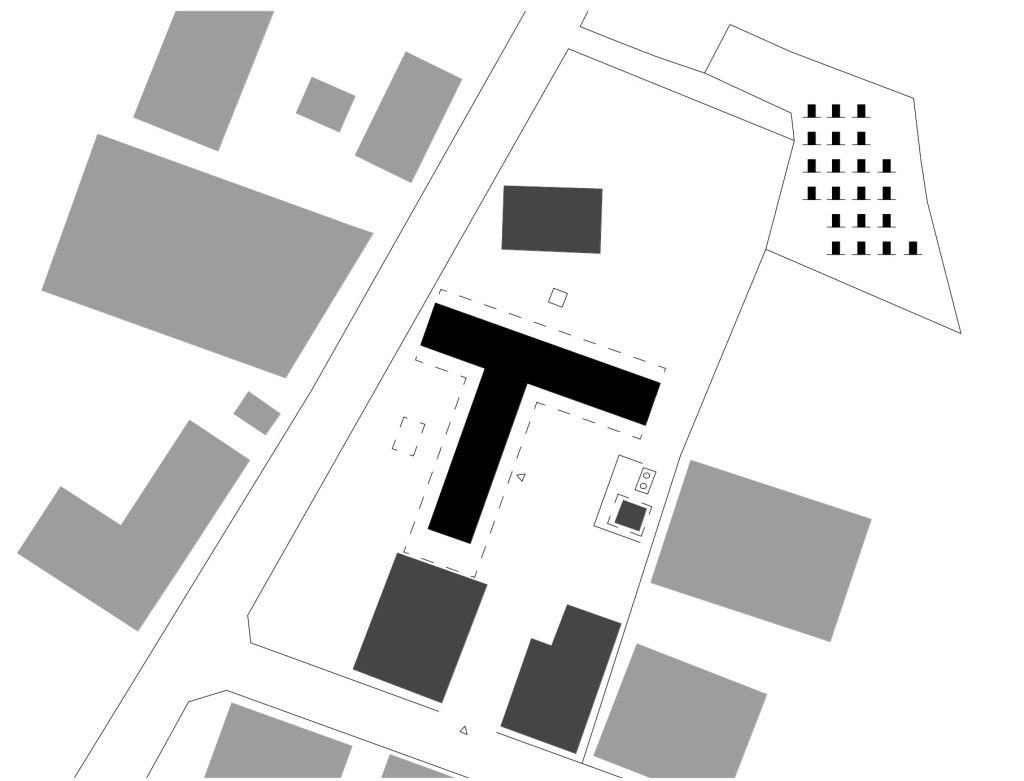

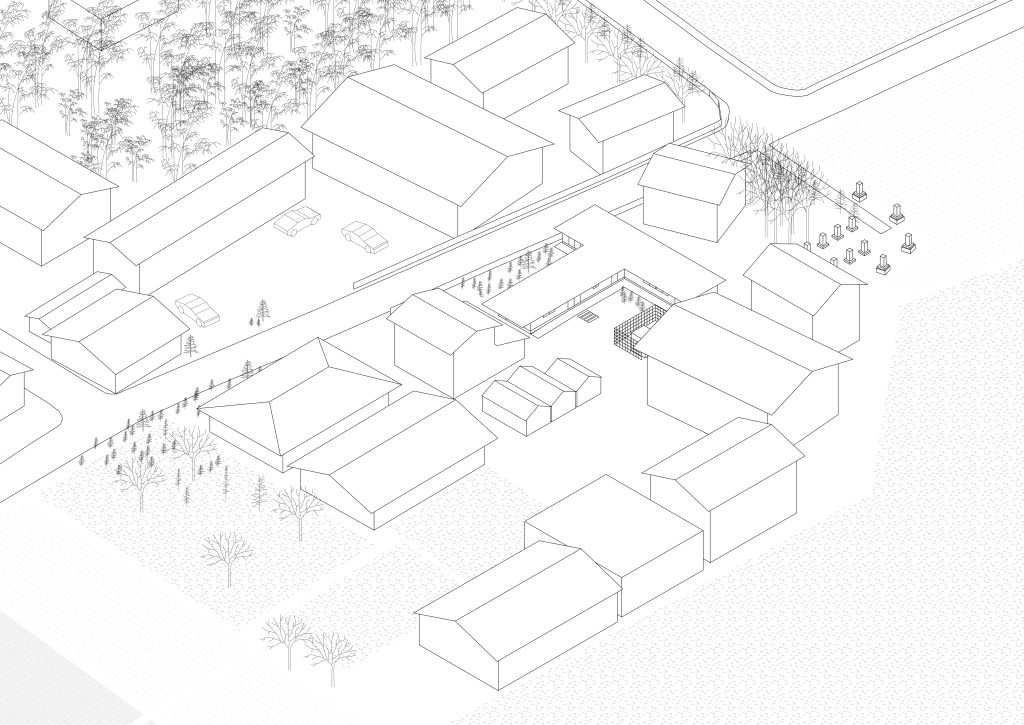

この住宅は夫妻とその母及び祖母の4人のための住まいである。初めて更地となった現場の中央に立って四周を見渡したとき、敷地の内外にわたって散在する様々なエレメント(隣家、墓地、防風林、土蔵、倉庫、庭木、外便所など)がやや未整理なかたちで同時に視野に入ってきた。こうした景観は、建築によってある秩序を設けることで再整備が可能であり、建てるべき住宅にその機能を担わせることが必要であると考えた。

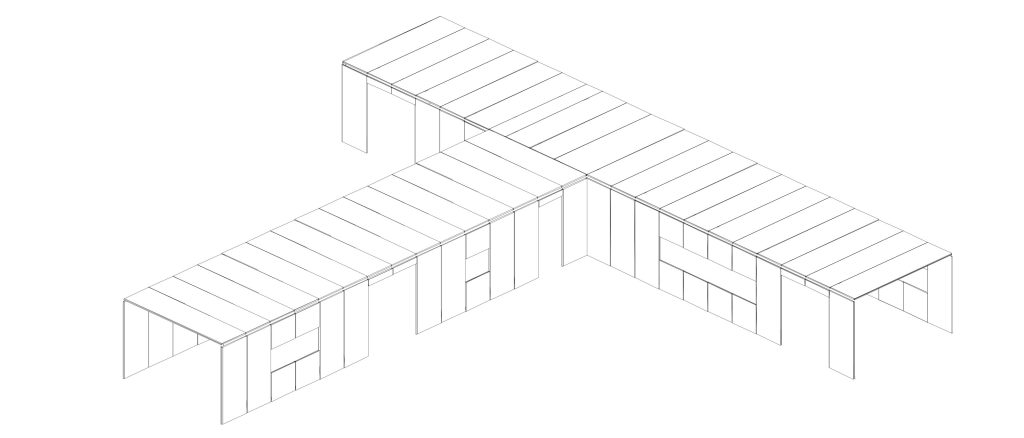

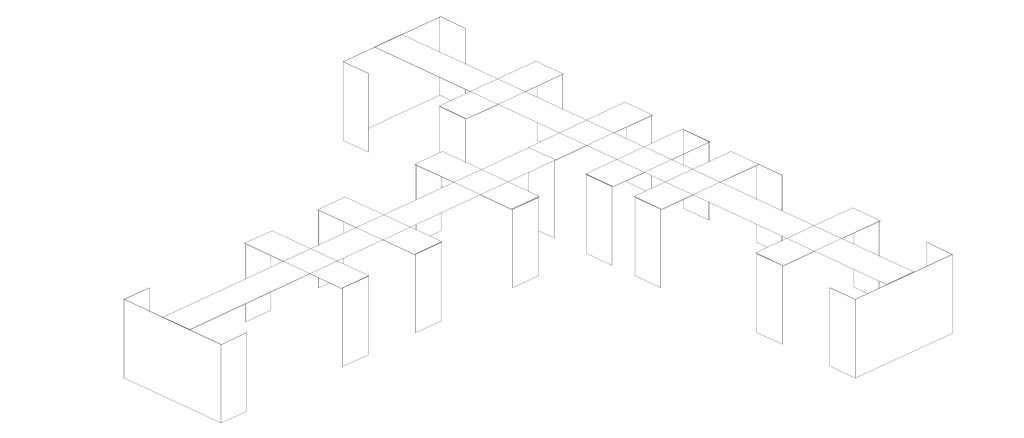

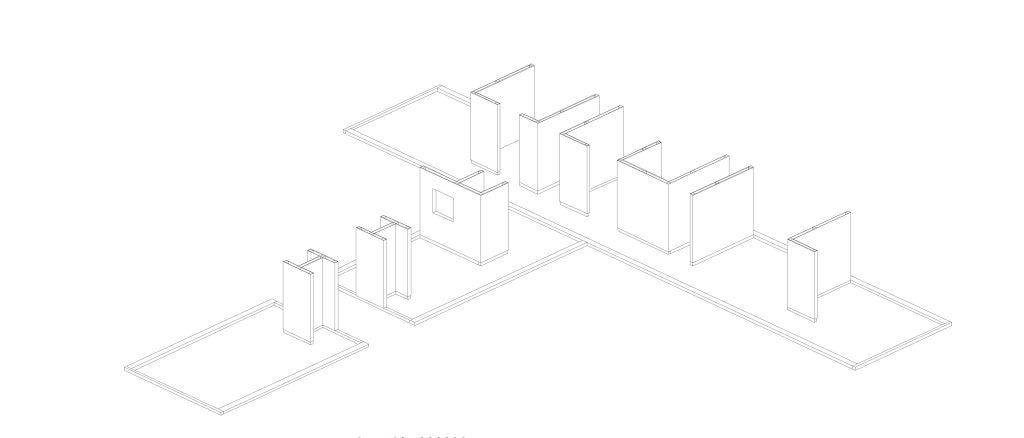

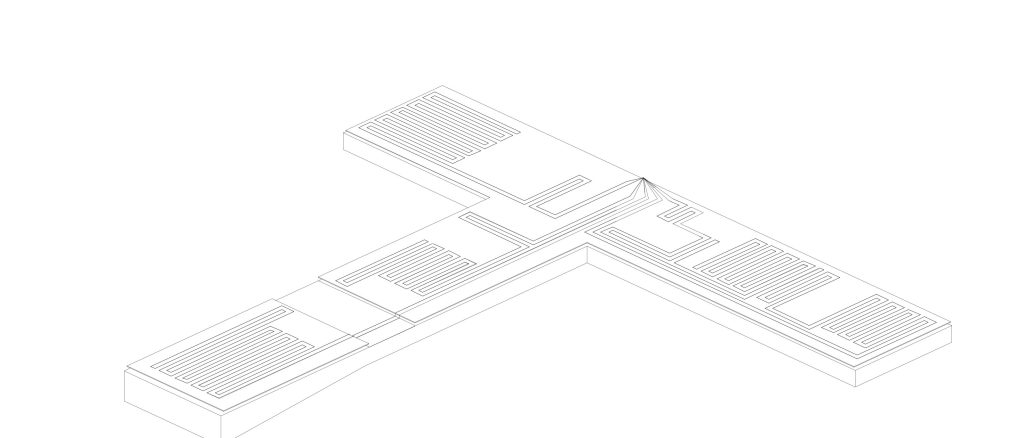

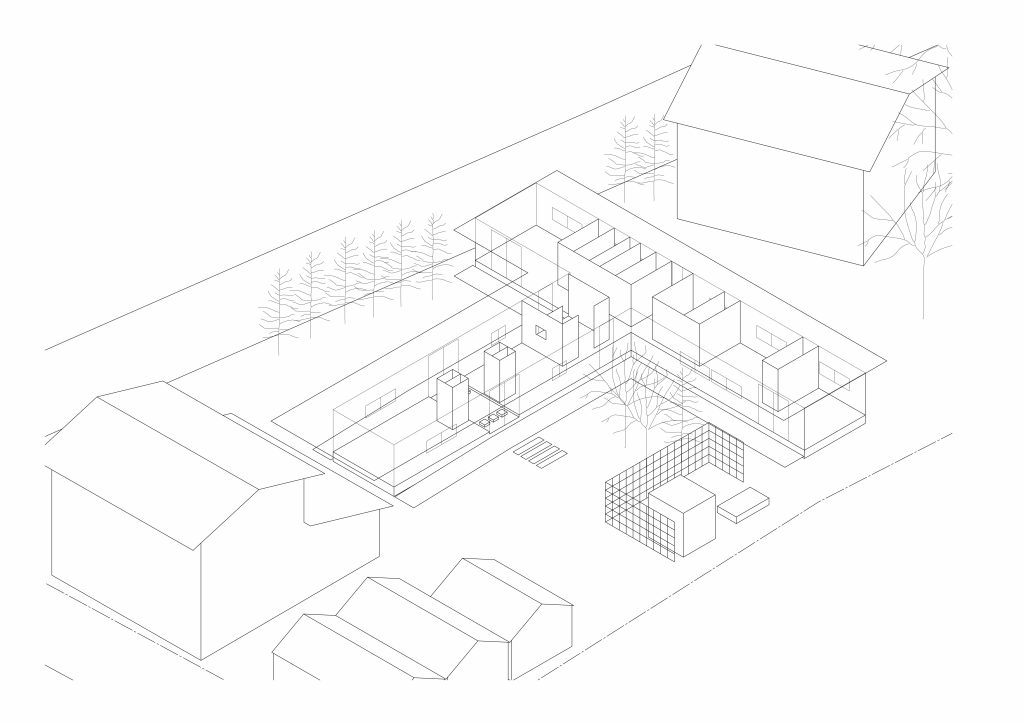

平面がT型であることで、同一平面内で建物内部を3つのゾーンに分けることが容易となり、そのことで建物の幅が室の幅と同一にできた。ここでは内外の連続感は開口部の大きさに依存するのではなく、外部との距離感で獲得される。その結果、室内のあらゆる位置・角度から、複数の庭の景観が様々なかたちで常に見え隠れし、それらが室相互のインテリアに差異をもたらしている。

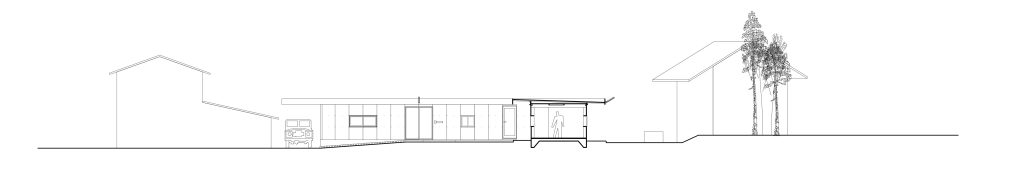

さらにT型のヴォリュームは、敷地全体を3つのエリア(オモテ/オク/ウラ)に仕切ると共に、外部に立ったときの視野の方向をコントロールする。各エリアは、L型の外壁面、既存の倉庫、塀などによって比較的閉じた小規模な庭となっているが、住宅の開口部を通じて、相互に視線的、動線的な繋がりをもたせている。屋根の延長として建物の外周に巡らされた軒先は、建物本体のシェルターとしての性能を高めると同時に、建物内部のための外部動線を形成しており、また庭の垂直方向のスケールを決定づけている。

このように、当初の印象であった<未整理な状態>は、平面的な操作によって次第に整理されていった。しかしながら何度も現地を訪れるうちに、この場所のもつもうひとつの特性は、時間の堆積度がまったく異なるものが混在している状態ではないかと気づき始めた。墓地・土蔵・小社・防風林の歴史的重みと、波板倉庫・ブロック塀・外便所の軽さが併存するこの場所は、未整理とはいえ私にはとても豊かなものに感じられた。そこで、この状態をより積極的に顕在化させるためのシステム、すなわち過去を呼び覚まし、現在を刻み込み、未来への創造が共存する環境を、この敷地に与えることが重要であると考えた。即物的なディテール、抑制されたスケール、均質的な場の併置、内壁全面にわたり設置された格子棚、緑化フェンスなど、これらは何度も繰り返し使用することによってあらわれる<空間の風化>の受け皿である。

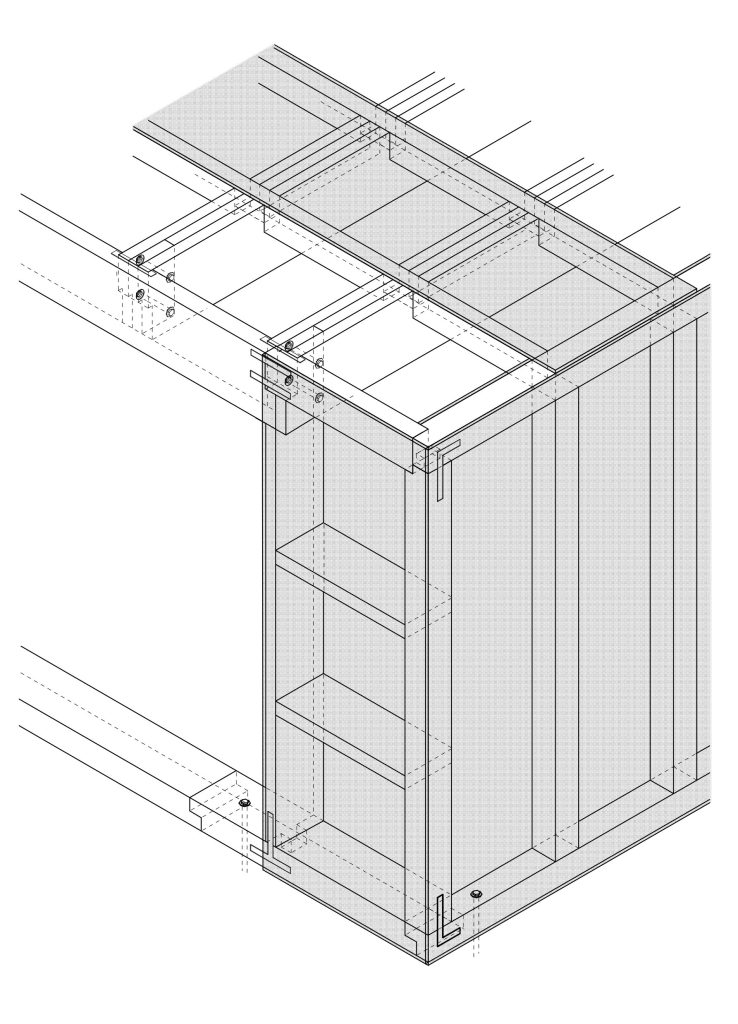

架構図