用途 専用住宅

場所 長野県松本市

構造規模 鉄骨造3階建

基礎形状 布基礎

空調形式 個別エアコン

敷地面積 120㎡

建築面積 83㎡

延床面積 138㎡

竣工年 1998年

意匠設計 東海大学岩岡竜夫研究室

構造設計 団設計同人

設備設計 大江設備設計室

施工 岡江組

掲載誌 新建築住宅特集1998/9

受賞等 イソバンド・イソダッハ・デザインコンテスト入選(1999)

土間の立体化と土間空間によるヴォリュームの分節

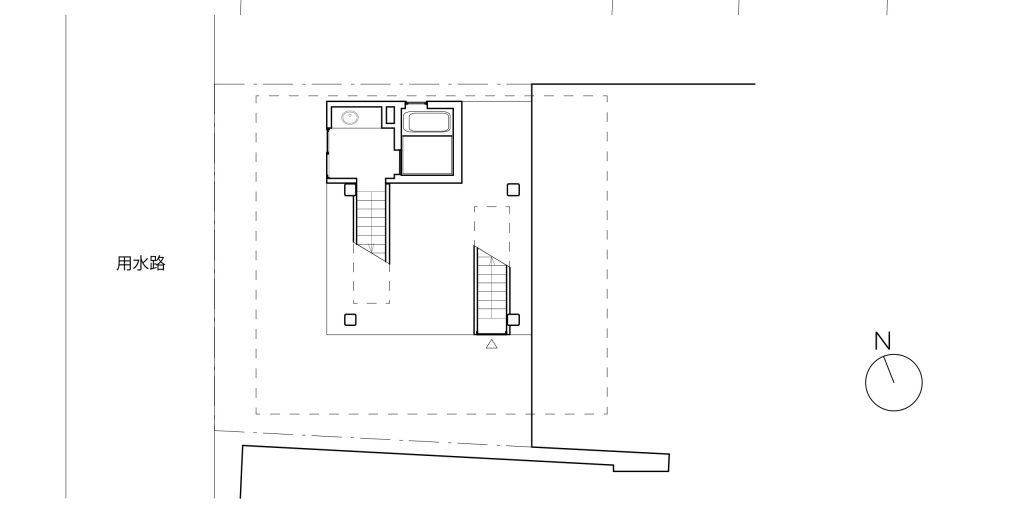

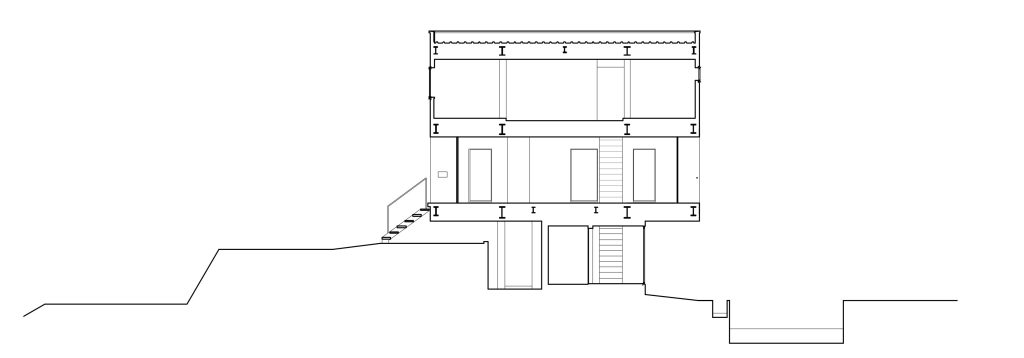

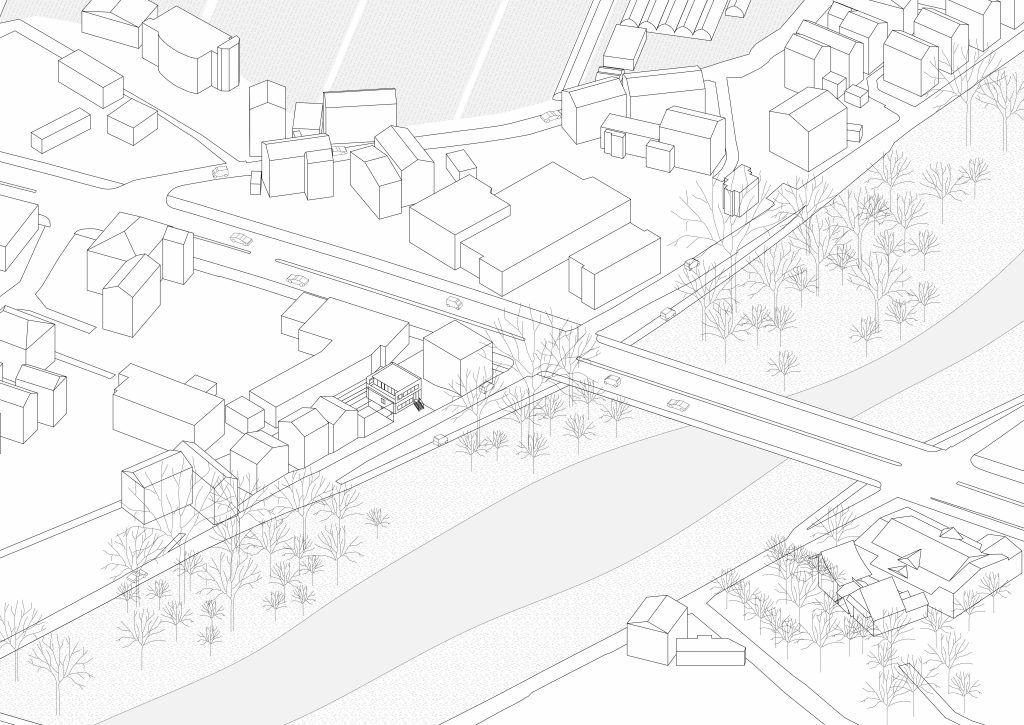

敷地は信濃川の支流である奈良井川の土手沿い道路に面しており、また松本市街と上高地を結ぶ国道に程近い場所に位置する。敷地の地盤面は西側の農業用水路と同レベルにあるが、その後の河川敷整備の影響で、東側の接続道路面は既存の擁壁によって地盤面から約2m高くなっている。そのため建物へのアプローチは必然的に2階部分からとなる。また敷地の南側には2階建ての隣家が近接している。

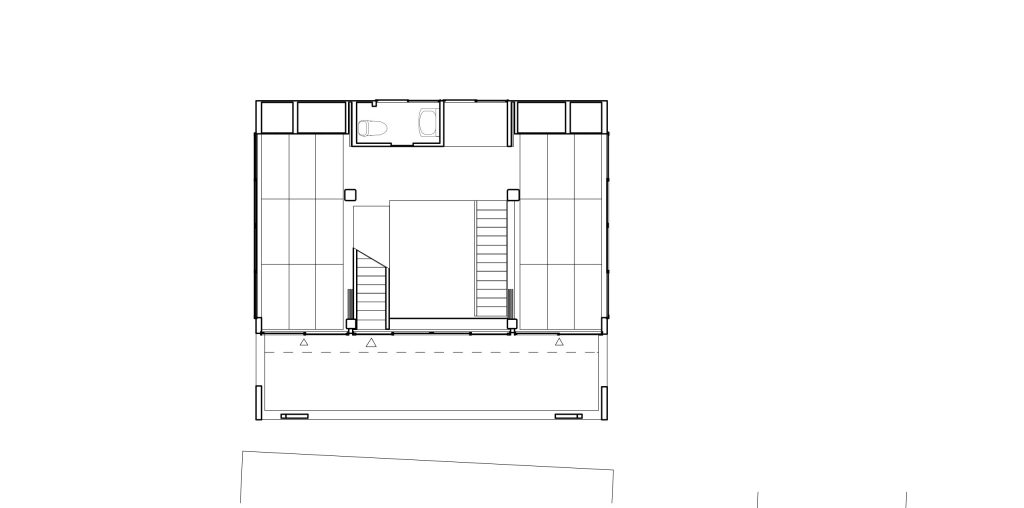

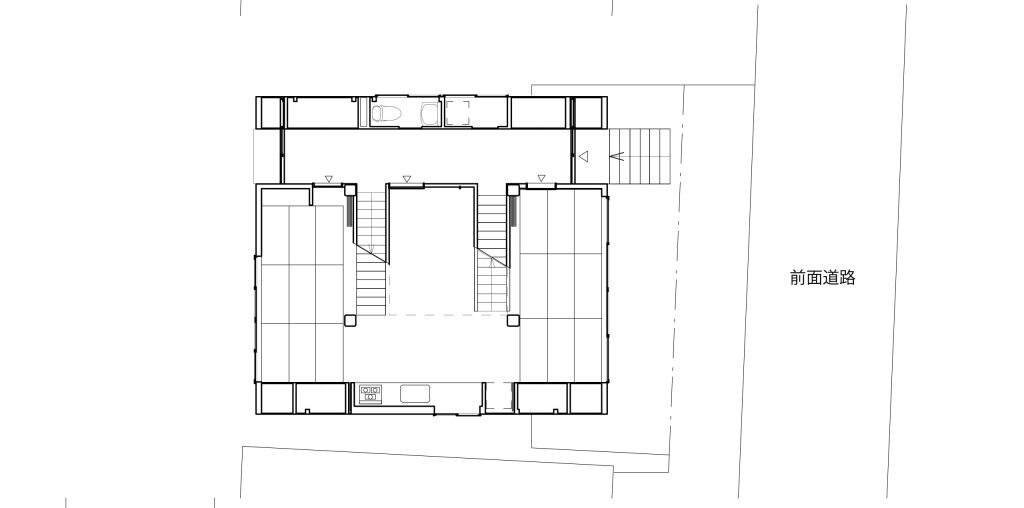

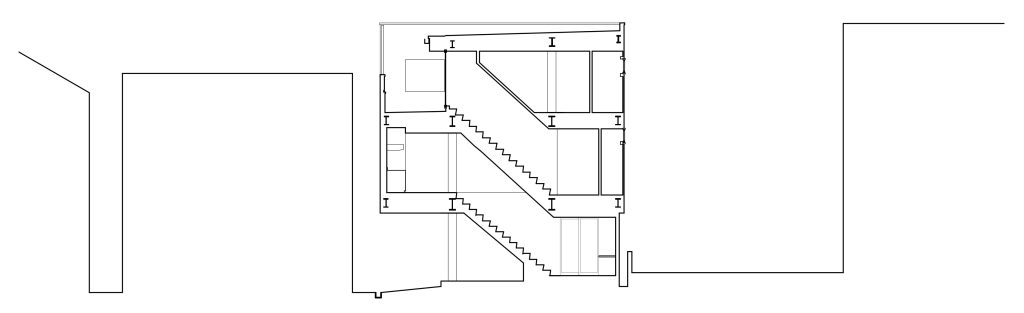

こうした立地条件により、ここでは<西側用水路に隣接する1階ピロティ部><前面道路に連続する2階エントランス部><南面からの採光のための3階ベランダ部>といったレベルの異なる3つの外部領域が最初に設定された。

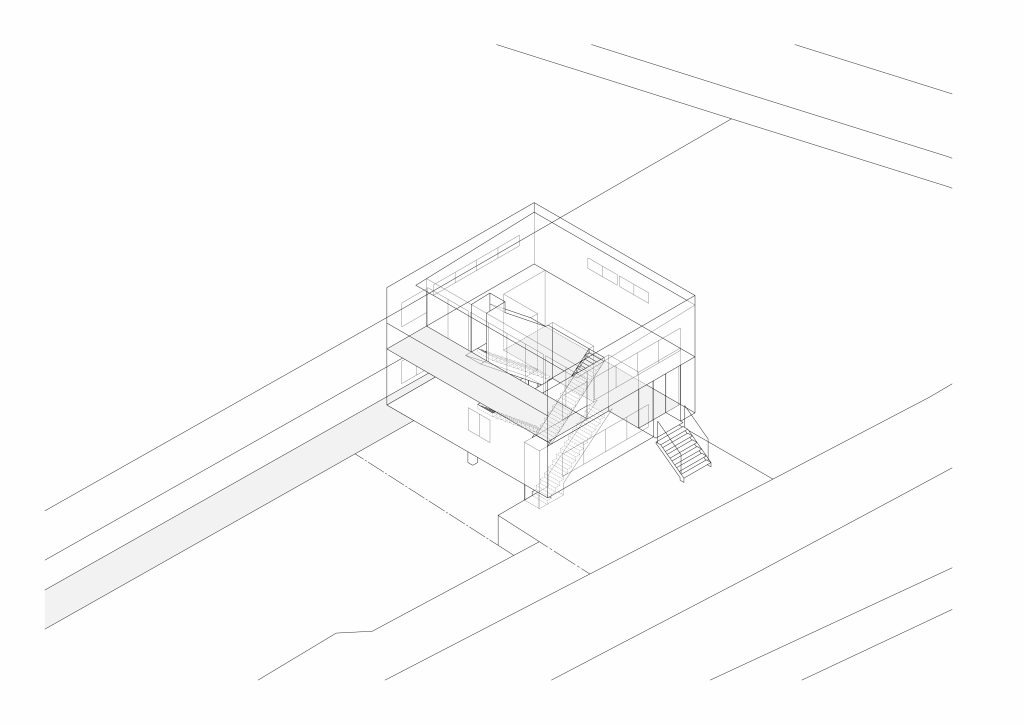

この建物では各領域を相互に連絡する動線部が外部化(=土間化)して展開しており、それにより建物全体は四角いヴォリュームの中に外部空間が立体的に貫通する構成となっている。この土間空間の形態はまた、建物の内部空間を仕切り、さらに各階を繋ぐ内部動線の位置を決定している。

建主は、建て替えの以前から河川敷内に小さな畑を耕作し、また用水路脇にビニルハウスを設置するほどの熱心な菜園家である。こうした生活様式への対応として、建物内外の各場所へ土足で移動できることは十分機能的であると思われた。このことはまた、すでに各々自立した個人の集合である家族に相応の個室の配列、すなわち各個室へのアクセスの独立性を高めることに対しても有効である。

土間を除く内部空間は、立体的にひとつの連続したスペースとなっているが、ねじれの位置にある2つの土間階段のヴォリュームによって領域は曖昧かつ不均質に分節されている。夏場の東西方向の通風性はこの敷地において特に有効であり、各個室を可動式建具によってのみ仕切るようにすることで、内部全体の開放性をできるだけ確保した。 また個室全てを畳敷きとして、 土間との身体空間的な対比を強めている。

建物のヴォリュームは、4本の支柱及びそこからの四方へ延びる片持梁により固定されているため、全体外形は宙に浮いた箱型となり、結果として周囲から孤立した様相を呈している。これは、敷地内の既存擁壁の強度が不確定であることや、交通量の多い前面道路に対する2階床レベルの設定など、環境に対する断面的な解答にその主たる要因がある。