用途 共同住宅74戸(建替前56戸)

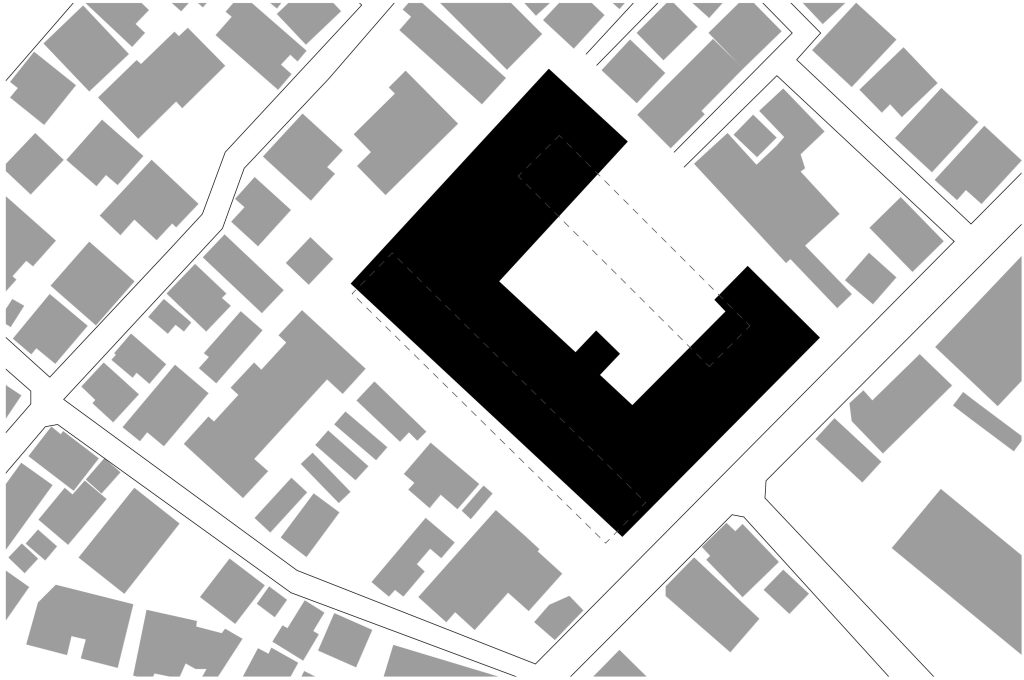

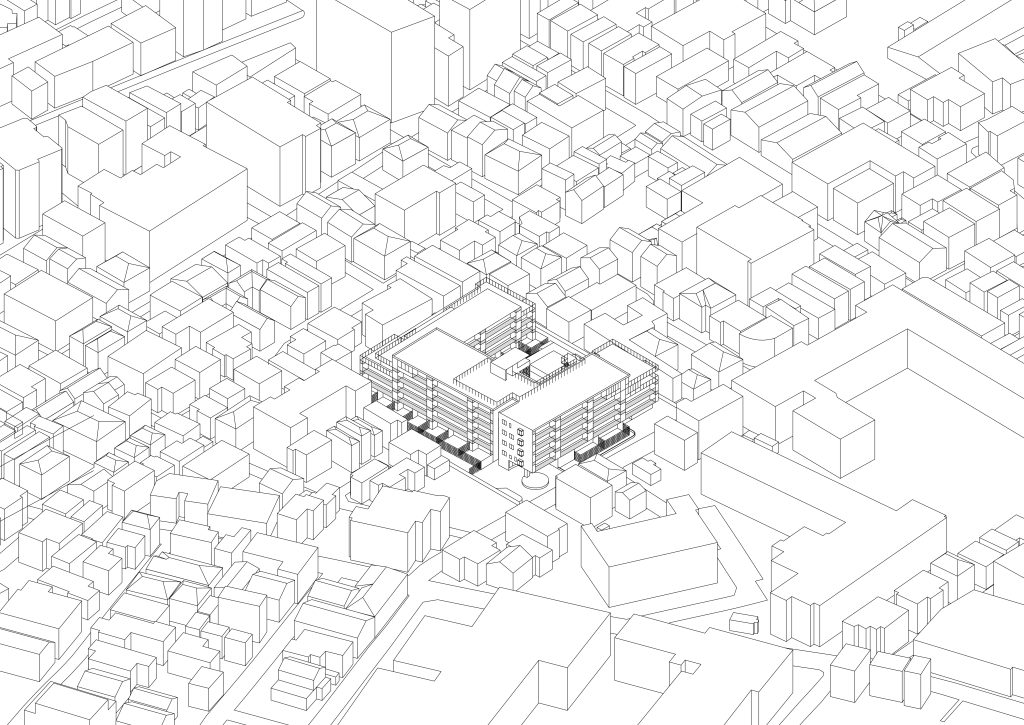

場所 東京都文京区

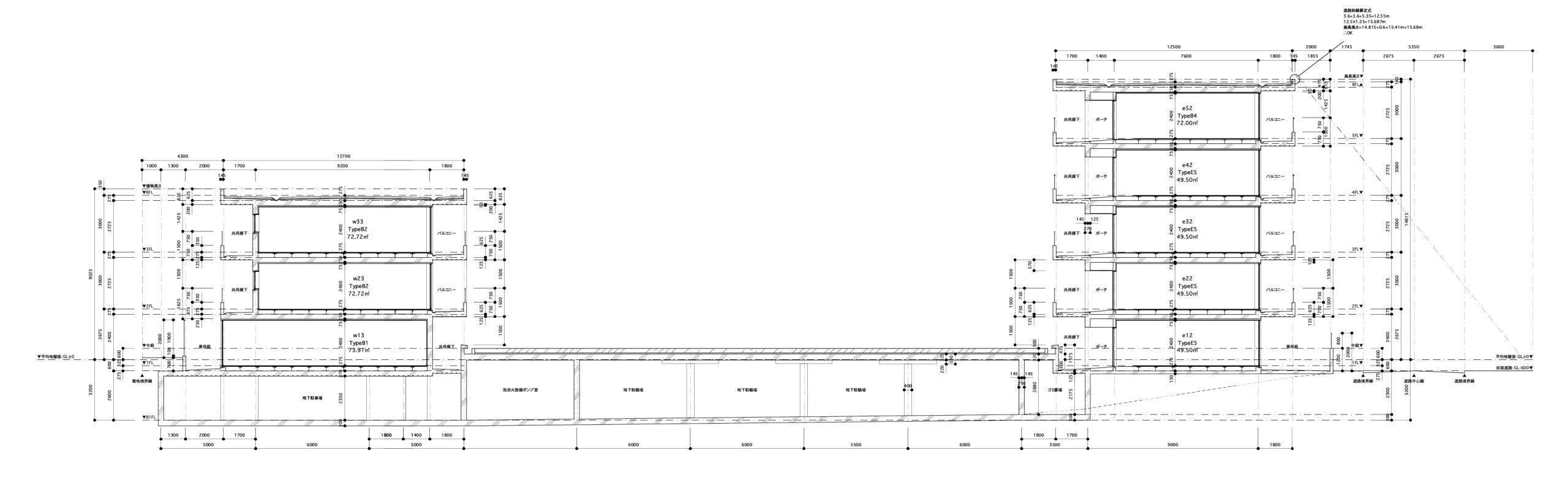

構造規模 RC造地上5階地下1階

基礎形状 地盤改良の上布基礎

空調形式 個別エアコンほか

敷地面積 3563㎡

建築面積 1790㎡(建替前820㎡)

延床面積 6802㎡(建替前2915㎡)

竣工年 2010年

意匠設計 山本浩三都市建築研究所+東海大学岩岡竜夫研究室

構造設計 梅沢良三(梅沢構造建築研究所)

設備設計 池嶋千里(ギア設計パートナーズ)

施工 松下産業

掲載誌 『マンション建替え奮闘記』(菊地順子著 2010)

56 戸の住宅を同じ敷地内に新たに建て替える

東京都内中心部にある比較的小規模の住宅団地の建替プロジェクトである。1950 年代に東京都住宅供給公社によって開発・分譲された従前の住宅団地は、建物の老朽化と住人の世代交代などにより、約 50 世帯の住人が主体となって建替計画を進めることになった。マンション建替円滑化法の改善に伴い、デベロッパー主体による等価交換事業に頼らずに、区分所有者が自ら建替組合をつくって建替事業を行う事例が見られるようになった。本計画はその典型例であり、我々設計者はマンション組合による自主事業の協力者である。建替プランの発案から建物の竣工、そして建替組合の解散まで約5年を要したが、建替事業に対する組合員の団結力、そして選定施工者の協力などに支えられて、プロジェクトは比較的スムーズに完了した。

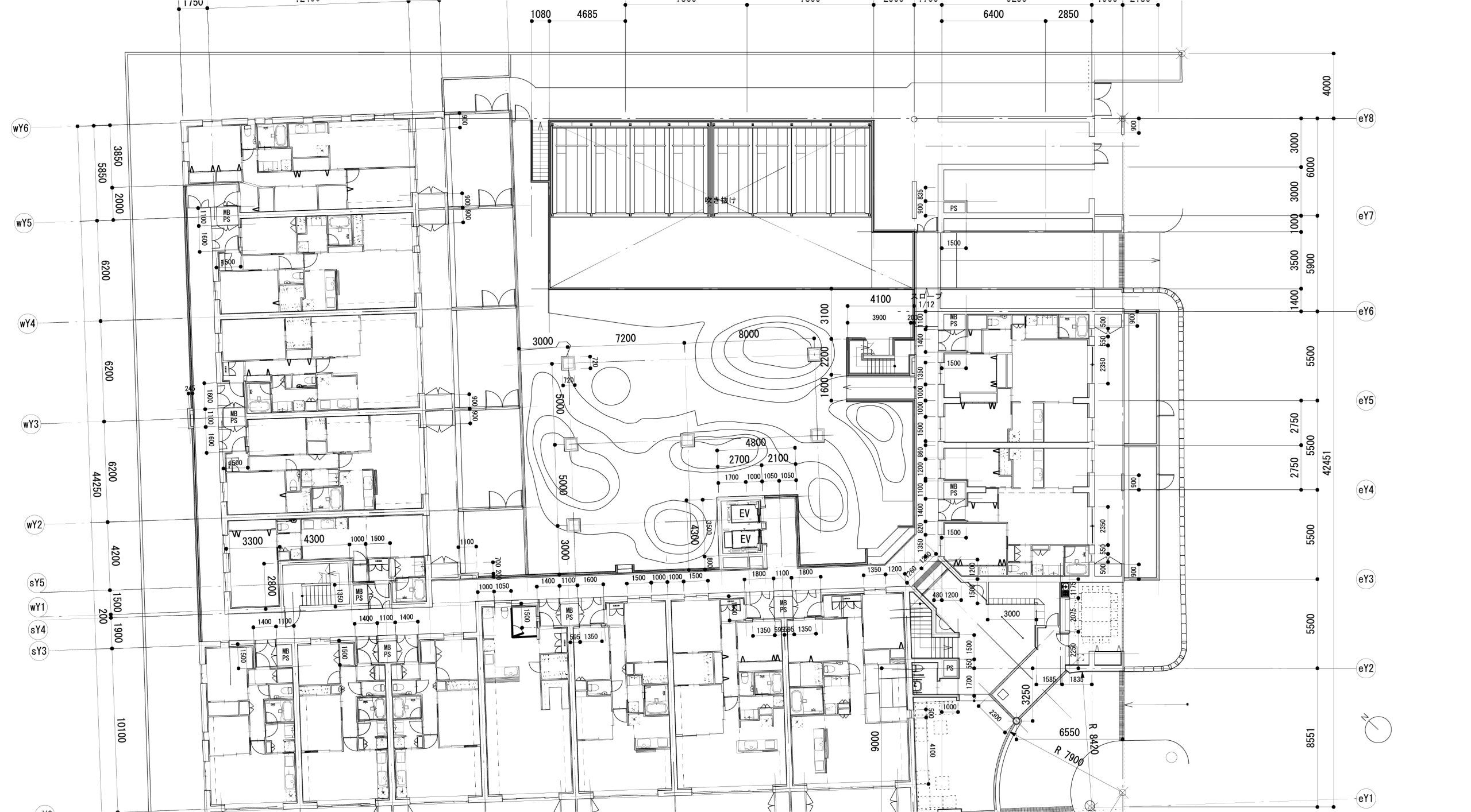

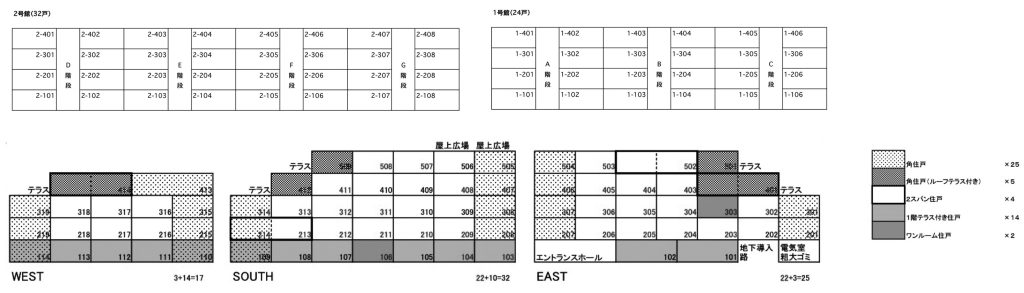

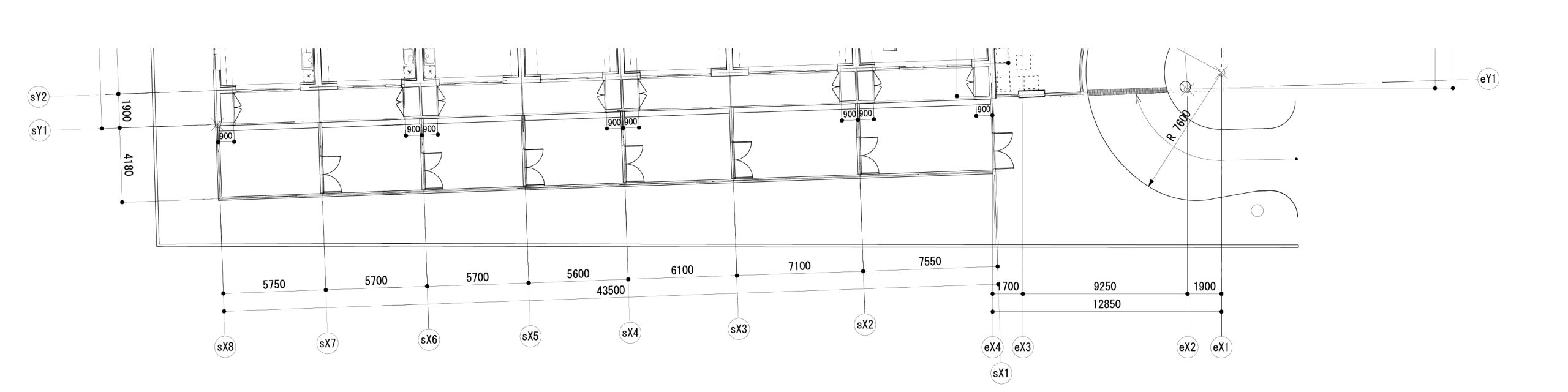

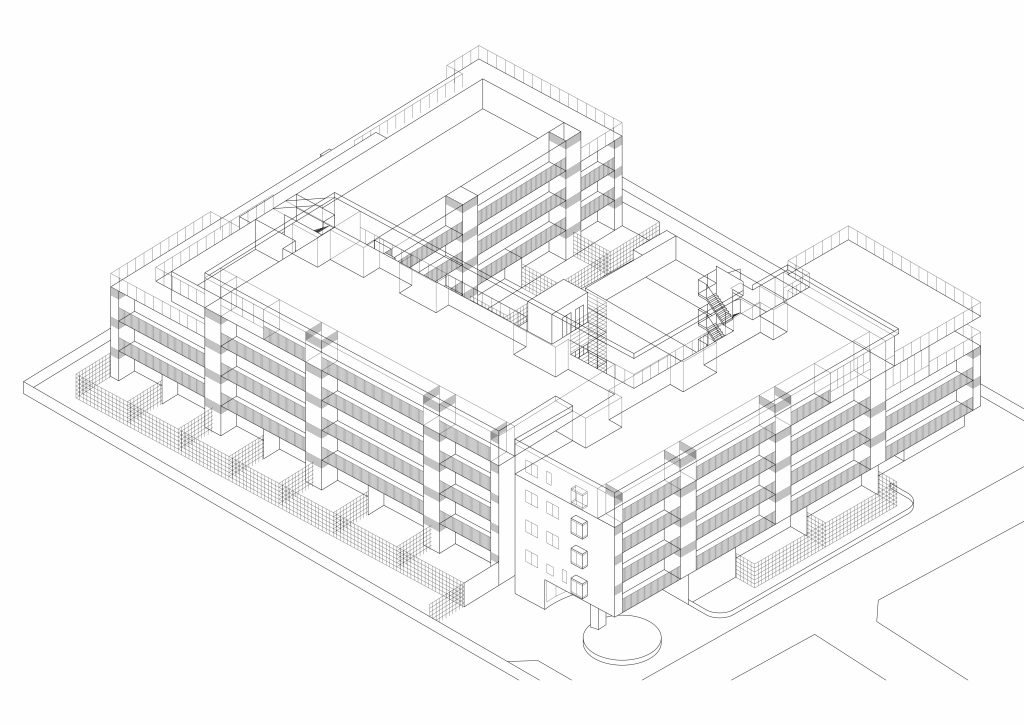

従前の団地の様子は、約 3500㎡の矩形の敷地内に、 RC壁式4階建の階段室型タイプの住棟が2棟平行して配され、住棟に挟まれた中庭のような共有空間には桜の老木が数本あった。 56 戸の住戸(延床面積 2900㎡)は全て同一の 3K タイプで専有面積 43㎥であり、また分譲当初から住み続けている多くの世帯が、団地内に複数の住戸を所有して、いわゆるネットワーク居住者であった。施主である住人約 50 世帯は、建替後の自身の住戸の広さ、場所、間取り、持ち出し資金、などに対してそれぞれ異なる要望をもっていた。我々はそれらの要望に対してある程度対応した<自由プラン>を前提として、各世帯へのヒヤリングと設計のシミュレーションを繰り返した。その結果、建替後の組合員に対する住戸は、 1R から 4LDK まで大小様々なタイプ、様々な間取り、様々な仕様のものが混在しており、増床分の売却住戸を含めると全体で 74 戸(平均 68㎡)となった。建物全体は、中央に中庭を持つコの字型(延床 6900㎡)で、地上 5 階地下 1 階の RC ラーメン造の建物となっている。なお従前の住戸の間取りは、建替後の屋上庭園の一部に再現してある。

ここで、マンションの建替の成立条件について、例えば「建替前と建替後の各住戸の床面積が同じで、各住人の持ち出し資金がゼロになるための条件」(必要経費は無視するとして)を整理してみる。 Sa:従前の総延床面積、Sb:建替後の総延床面積、Vc:建設コストの単価、Vs:売却金額の単価、とすると、

Sb × Vc =(Sb - Sa)× Vs

すなわち、建設費と増床分の売却金額が同じであることが条件であり、この式を変形すると、

Sb/(Sb - Sa)= Vs/Vc

すなわち増床分と建替後の総延床面積の比が、建設単価と売却単価の比と同じであることが条件となる。例えば、総床面積を 2 倍にして建設単価の 2 倍の単価で増床分を売却すれば成立、あるいは総床面積を 3 倍にして建設単価の 1.5 倍の単価で増床分を売却すれば成立、総床面積が従前の 1.5 倍の場合は建設単価の 3 倍の単価で増床分を売却すれば成立、ということになる。