投稿者: iwaoka

-

<フランス2025夏>の収穫

パリのカフェテラスでは霧のシャワー、涼しいがランチが台無しに。

エクス・アン・プロヴァンズのセザンヌのアトリエ内は、グレー一色だった。

アルプスのシャレーはどこか本棟造のプロポーションに似ている。

グラン・パレの中に展示されたティンゲリーの玩具。

ポンピドーの図書館を空っぽにして、ティルマンスの写真展が。

シテ建築博物館では、20世紀の戦争を振り返る<ベルリンの壁>展が開催。

<アラゴのメダル>を探してパリ路上観察。

-

test 2025/08/28

こんにちは、岩岡です。

フランスから帰国しました。

-

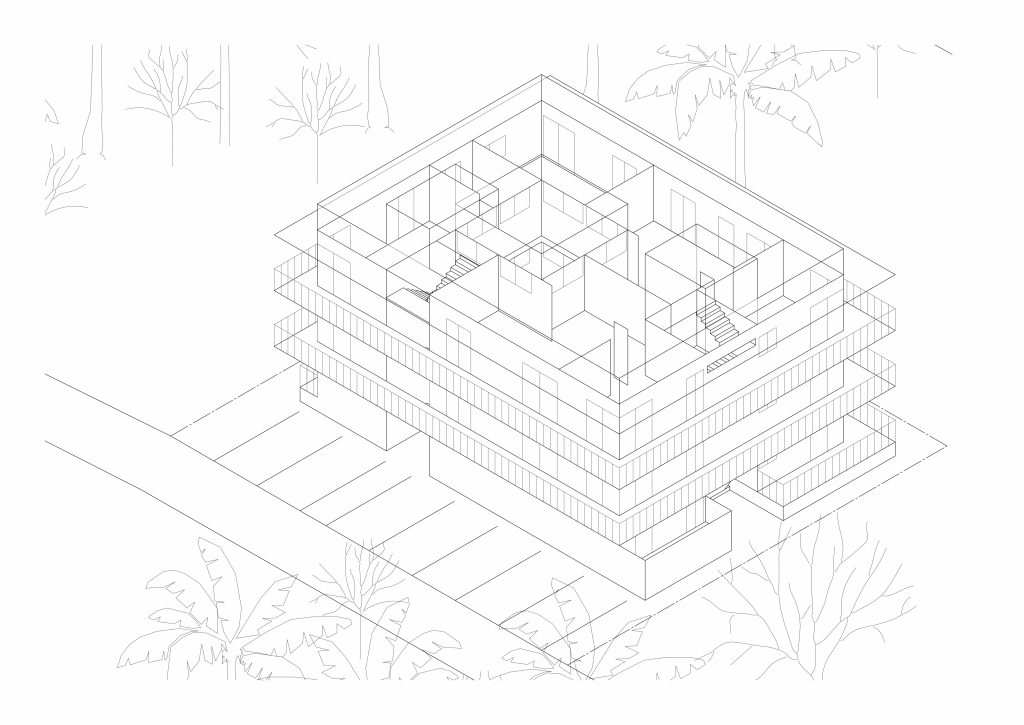

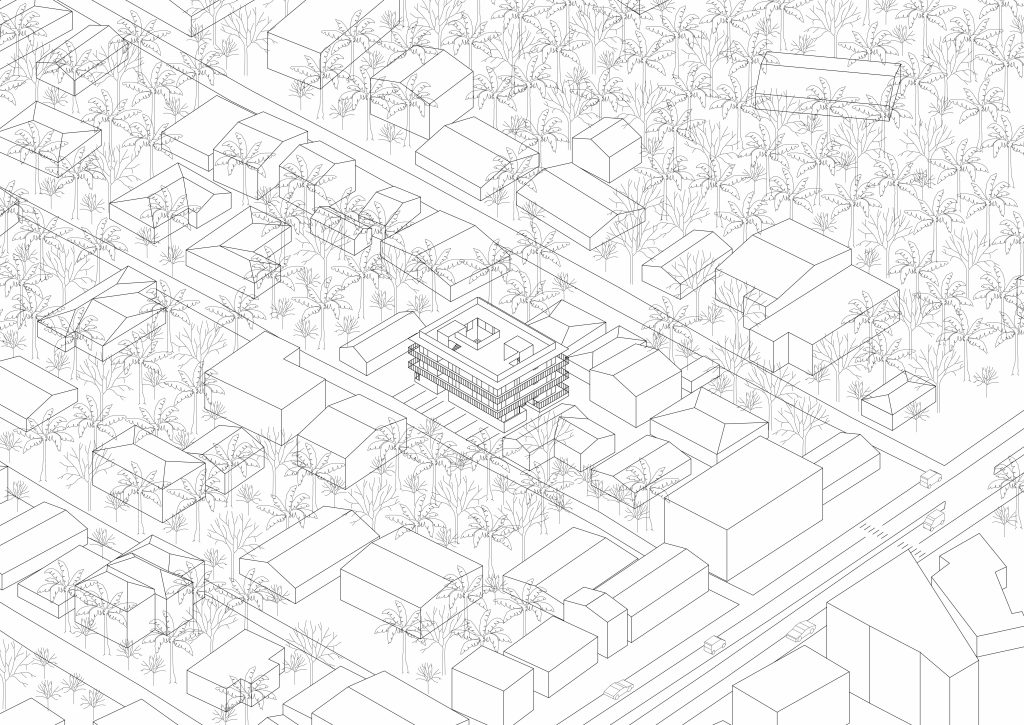

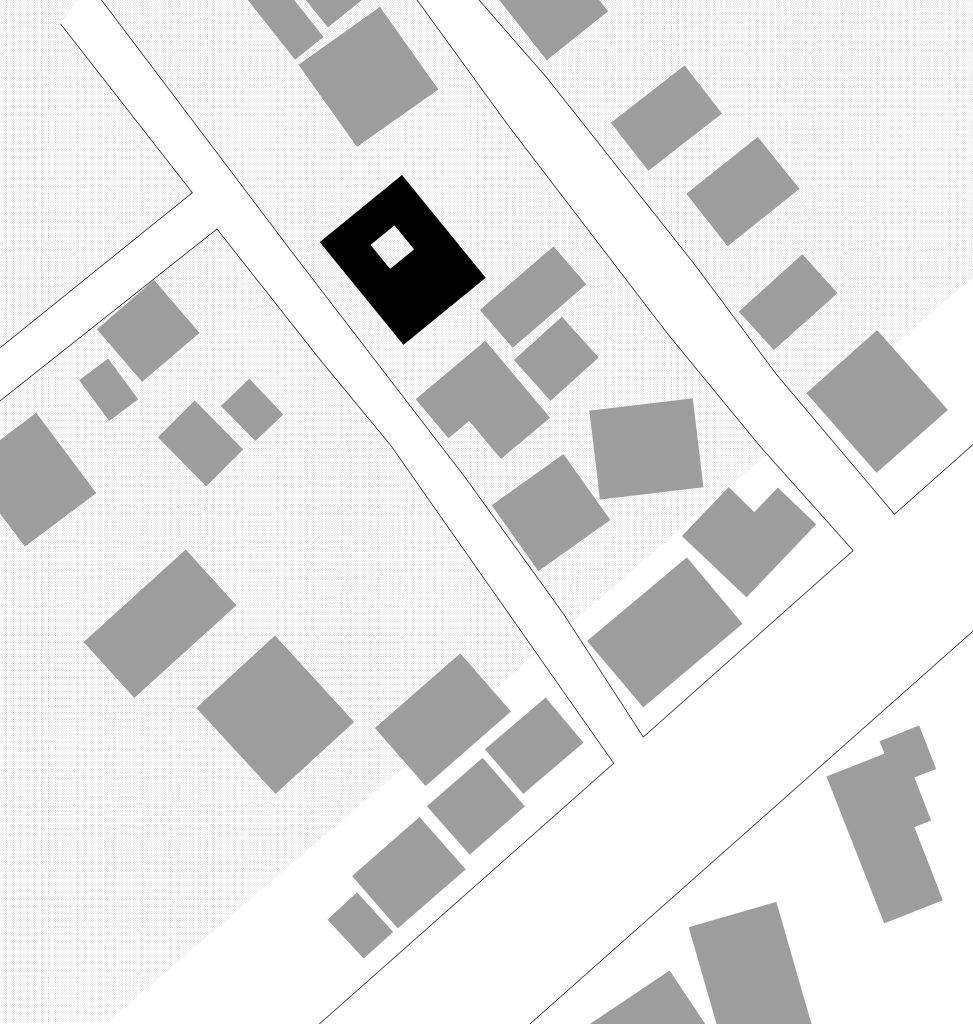

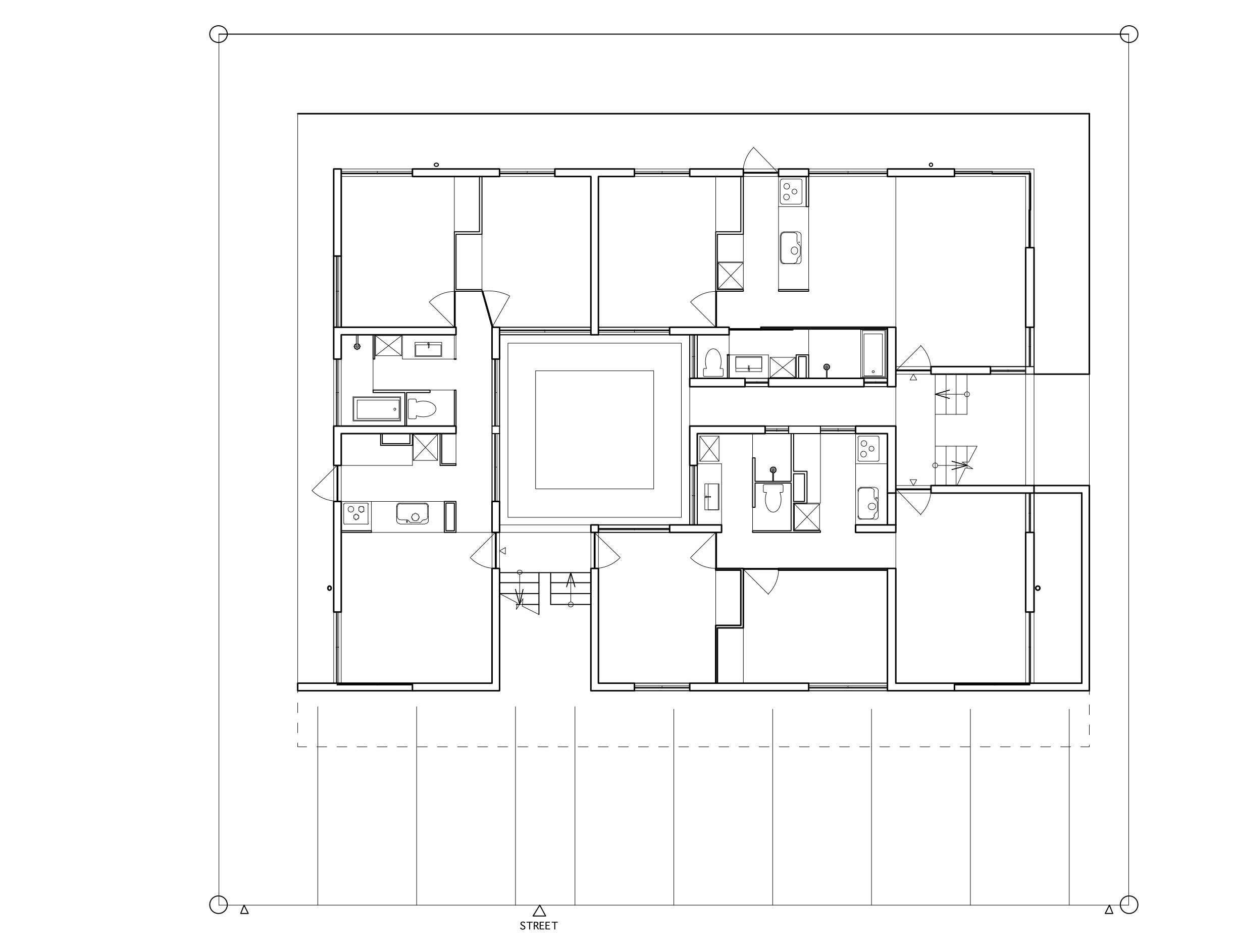

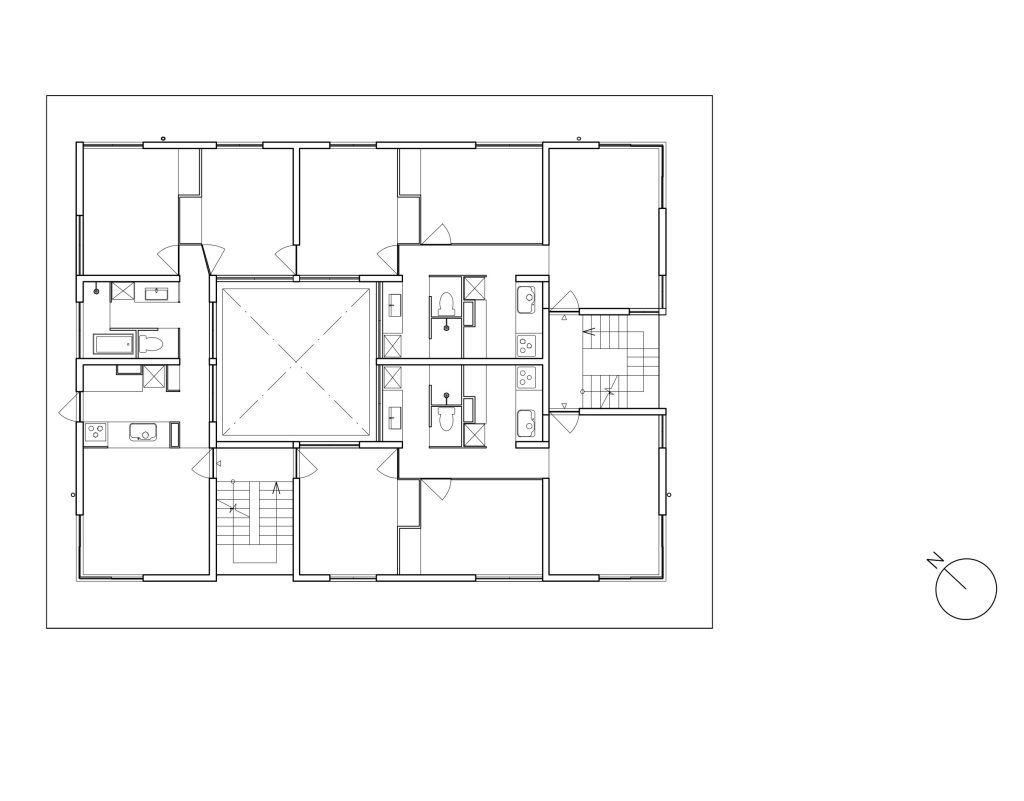

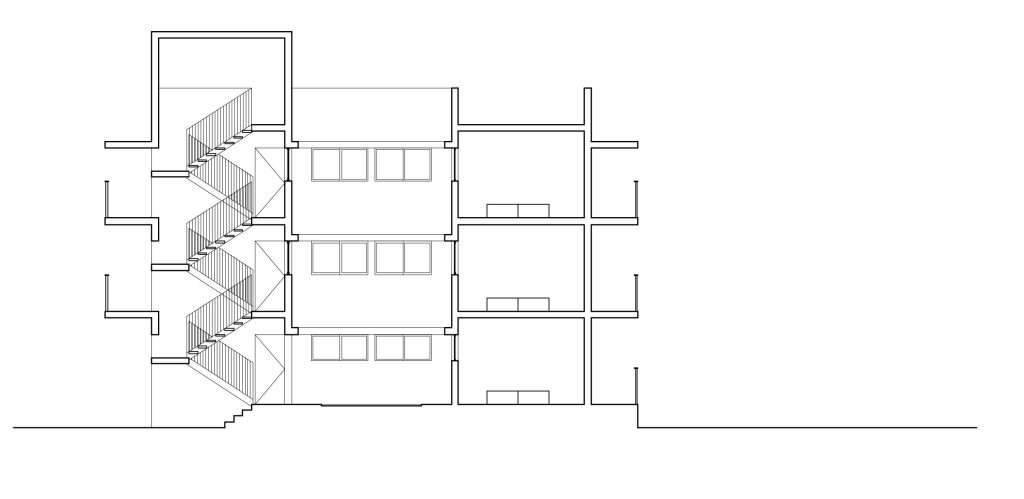

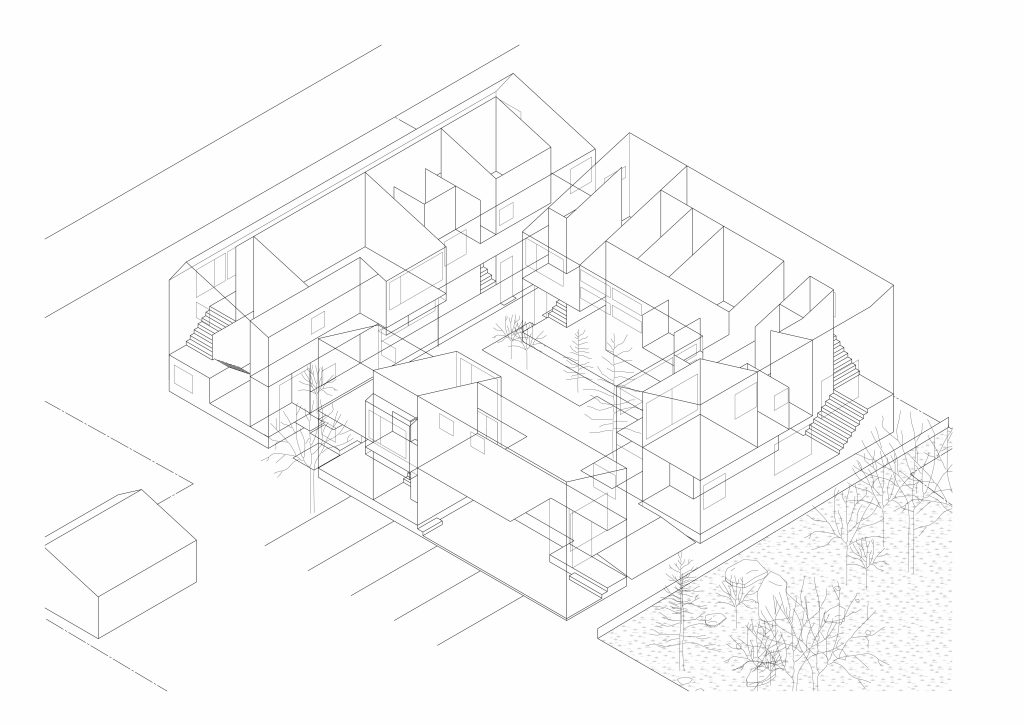

2024 スリランカハウス

用途 共同住宅(9 戸)

場所 スリランカ民主社会主義共和国カダワタ

構造規模 RC ラーメン造3 階建

基礎形状 コンクリート独立杭の上布基礎

空調形式 個別式エアコン、シーリングファン

敷地面積 506m2

建築面積 202m2

延床面積 607m2

竣工年 2024 年(予定)

意匠設計 東京理科大学岩岡竜夫研究室

構造設計 CIVITECH Constructions LTD.

施工 CIVITECH Constructions LTD.

住宅機能をもつ宿泊施設 集合単位の可変性

スリランカ最大の都市コロンボから北東へ約20km、キャンディロードと呼ばれる幹線道路の沿線から50mほど入ったところに、スリランカ人である施主の実家の隣の約500m2の敷地内に3 階建の共同住宅を提案するものである。施主の要望は、この建物を海外からの観光客のための滞在拠点となるとともに、国内者向けの賃貸住宅としても活用できる施設であった。滞在期間と滞在人数が不特定であるが、ここでは60m2程度の2LDK タイプの同一住戸を各階3 戸ずつ用意し、各住戸の一番奥の寝室が互いにコネクトできるような付属扉をつけることで、住戸の寝室数をフレキシブルに変えられるようにした。また、各住戸は2つの共用階段から出入りが可能で、さらに建物の外周全体を周回できる連続バルコニーを設けている。建物内の小さな中庭は各室に自然採光と自然通風・換気を確保するための空間で、この正方形の中庭を中心として、住戸内通路、諸室、バルコニーが同心円状に配されることで、トロピカルな植林帯が広がる周辺環境の中にシンボリックな場をつくることを意図した。

-

2022 松本三の丸スクエア

用途 併用住宅(住宅+診療所+倉庫)

場所 長野県松本市

構造規模 木造2階建

基礎形状 松杭柱状改良の上ベタ基礎

空調形式 床下ダクト方式個別式エアコン

敷地面積 1328㎡

建築面積 115㎡+103㎡+47㎡

延床面積 215㎡+195㎡+85㎡

竣工年 2022年

意匠設計 アトリエ・アンド・アイ岩岡竜夫研究室

構造設計 OUVI横尾真

設備設計 岡江正

施工 岡江組

掲載誌 新建築2023/9

受賞等 松本市最優秀景観賞(2023)

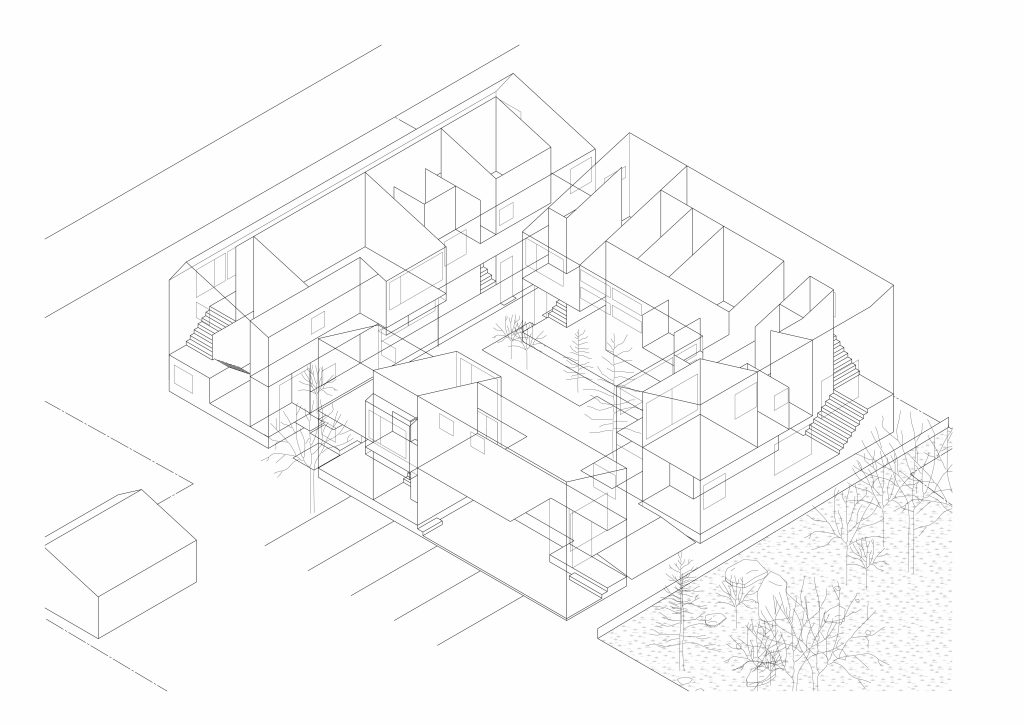

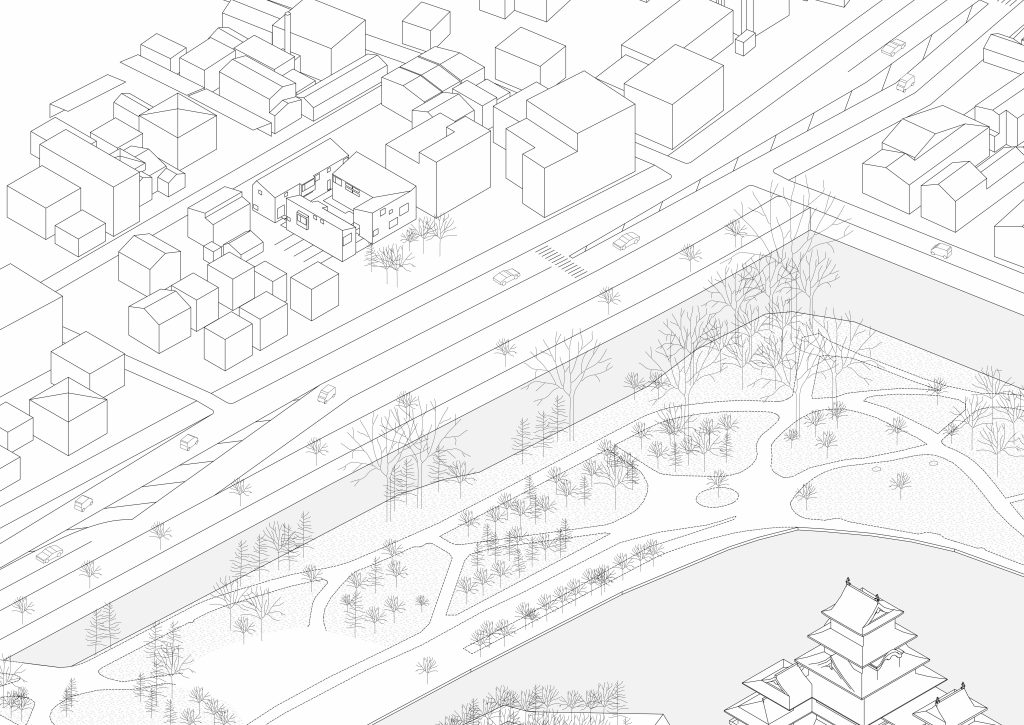

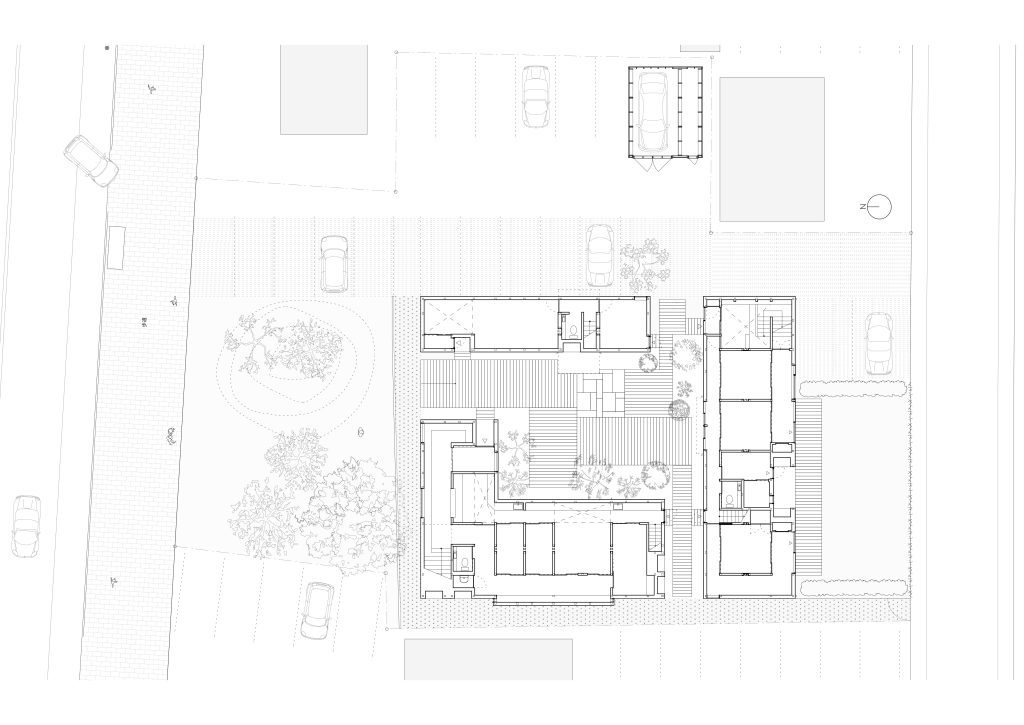

分棟形式による建築と周辺環境の新たな関係

松本城公園の南側に隣接する道路の拡幅工事に伴う、診療所付き戸建住宅の移設建替計画である。行政から提供された建替用地は、従前の敷地と一部重なっていたため、松本城天守への素晴らしい眺望と、旧家屋の庭のランドスケープをそのまま確保することができた。敷地の近辺は、お城の外堀と女鳥羽川に挟まれた、いわゆる三の丸エリアと呼ばれ、自立した文化都市を目指す城下町の中心部としての再開発が今後望まれる地域である。

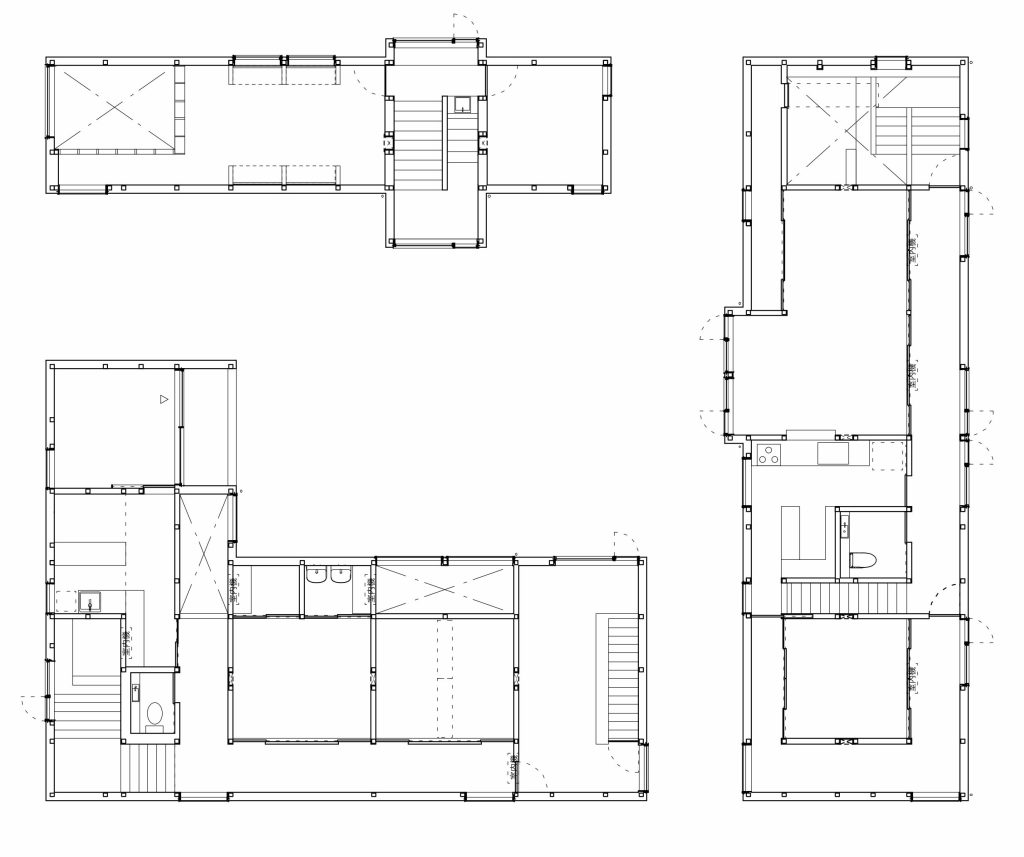

皮膚科を専門とする3代目の開業医である施主は、新たな診療所と住まい、そして絵画や書物のための収蔵庫を要望した。本計画では、新たな敷地内に3つの建物(療所棟、住居棟、倉庫棟)と4つの外部空間(中庭、前庭、南庭、駐車スペース)を分散的に配置させている。3つの建物は全て2階建で、やや縦長の壁のようなヴォリュームとし、相互に隣接させることでその内側に周辺からブロックされた中庭を形成している。このスペースは視覚的には外側から閉ざされているが、通りすがりの人々に開放されており、そのため建物の中庭側への開口部の大きさをやや抑えている。中庭(コートヤード)というより小広場(スクエア)に近く、街中の小さなコアあるいは現代版桝形として、様々なイベントに活用される予定である。

さらにこの3つの建物は、来客動線と事務動線に挟まれた診察室のある診療所棟、前室に挟まれた居室のある住居棟、廊下のない倉庫棟、のように、居室と動線の組み合わせの類型により構成するとともに、455mmモデュールによる同一幅で統合した。

各棟の内壁面の各所に貼られた有孔パネルは、室内の音環境を制御するとともに、展示壁としても機能する。一方、居室を仕切る壁面に帯状に縦に貼られた455mm幅の有孔壁は、建物の床下を流れる暖気を2階居室へ繋ぐ垂直ダクトの吹き出し口としての役割を担っている。また住宅棟の居室を取り巻く前室空間は、居室の環境性能向上のためのバッファーゾーンでもある。

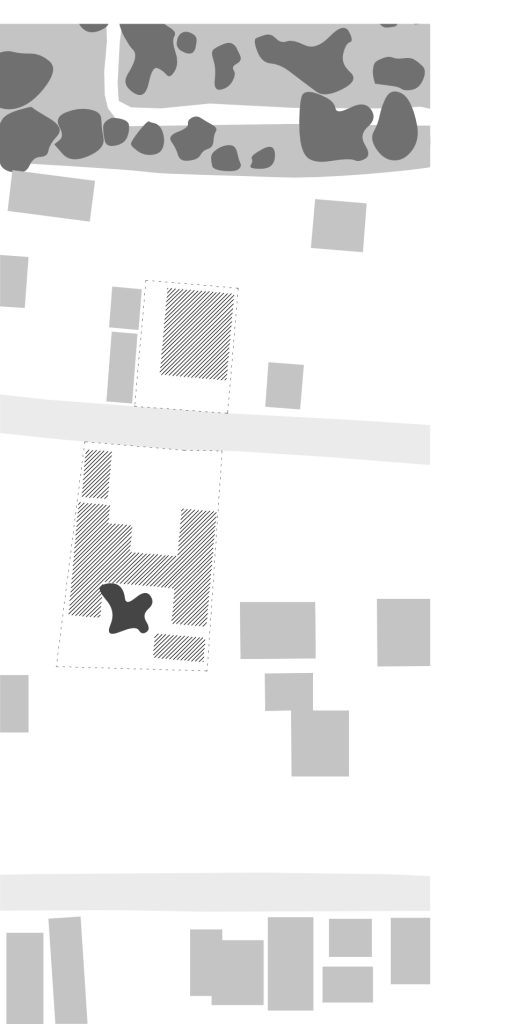

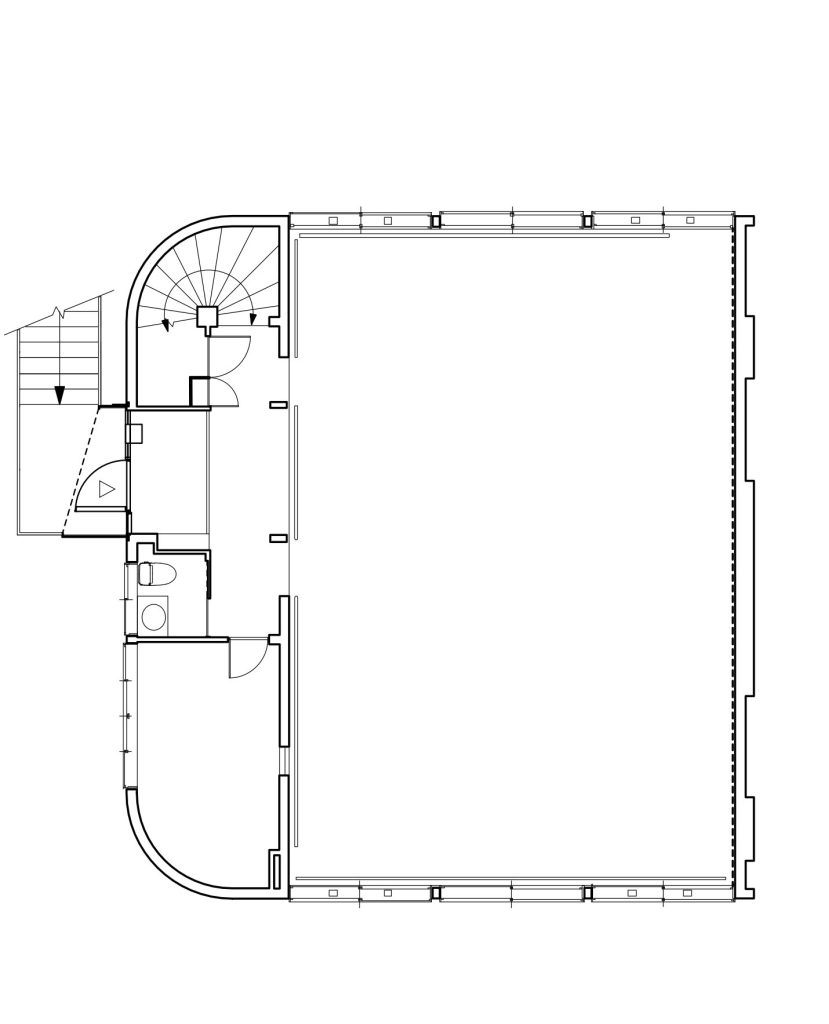

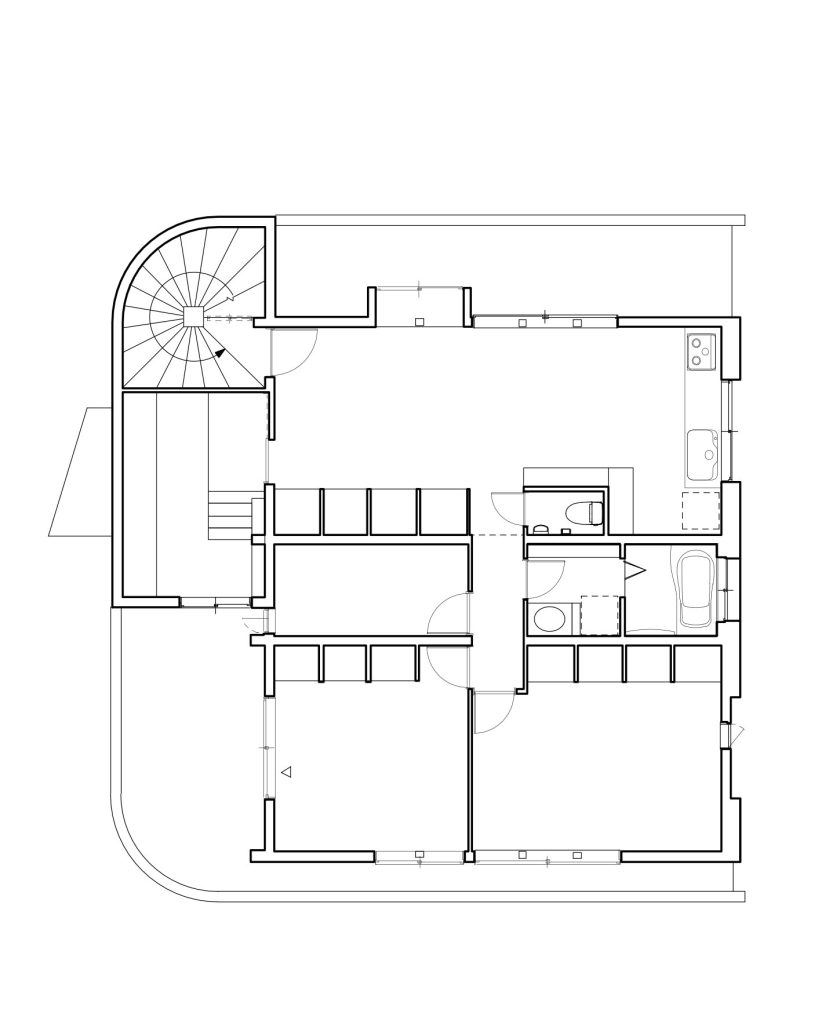

2 階平面図

配置兼1階平面図

旧配置図

新配置図

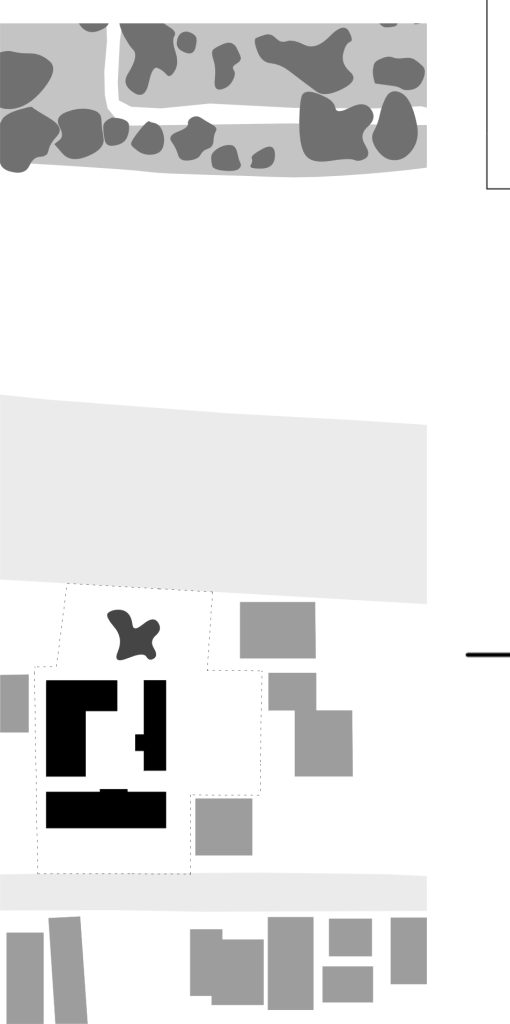

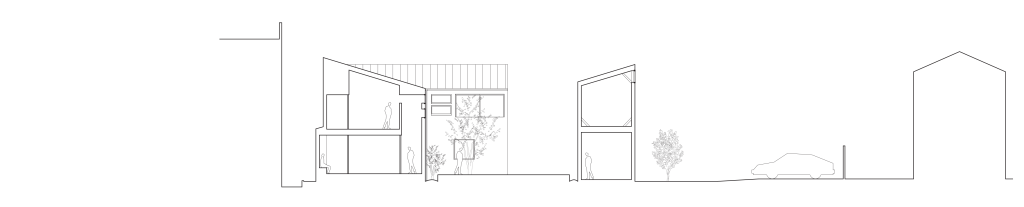

西-東断面図

北-南断面図 -

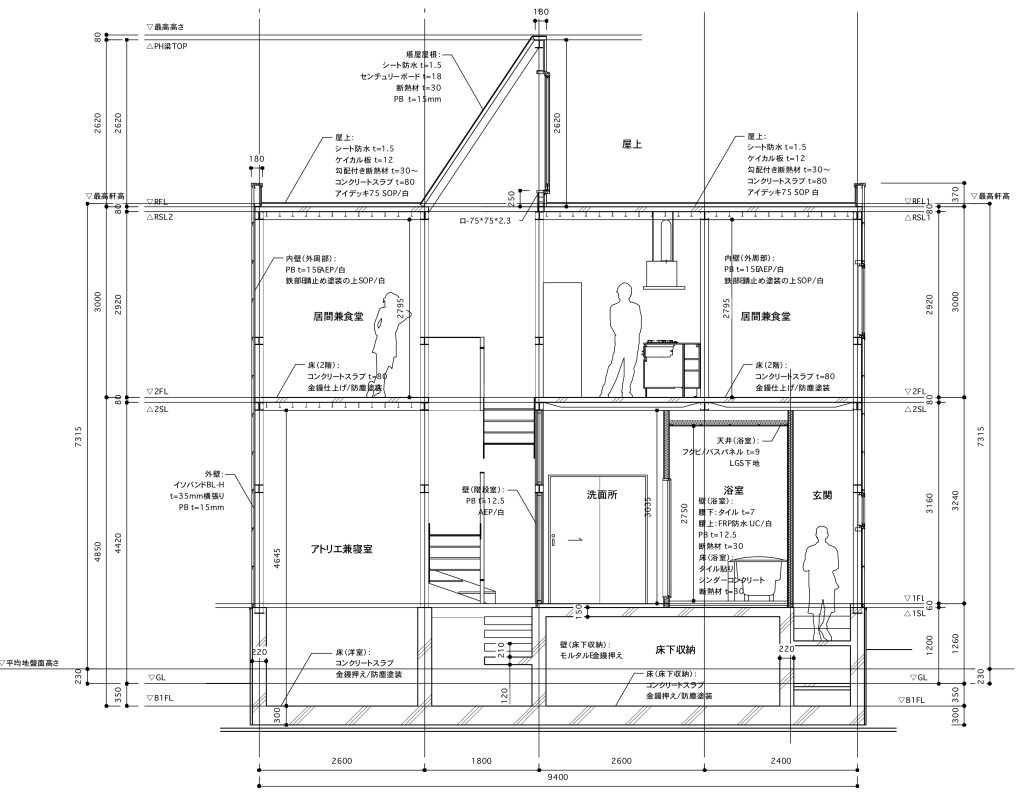

2014 中落合のスリットハウス

用途 専用住宅

場所 東京都新宿区

構造 鉄骨造2階建

基礎形状 柱状改良の上ベタ基礎

空調形式 個別エアコン

敷地面積 127㎡

建築面積 55㎡

延床面積 87㎡

竣工年 2014年

意匠設計 アトリエ・アンド・アイ岩岡竜夫研究室

構造設計 OUVI横尾真

施工 日祥工業

掲載誌 新建築住宅特集2015/5

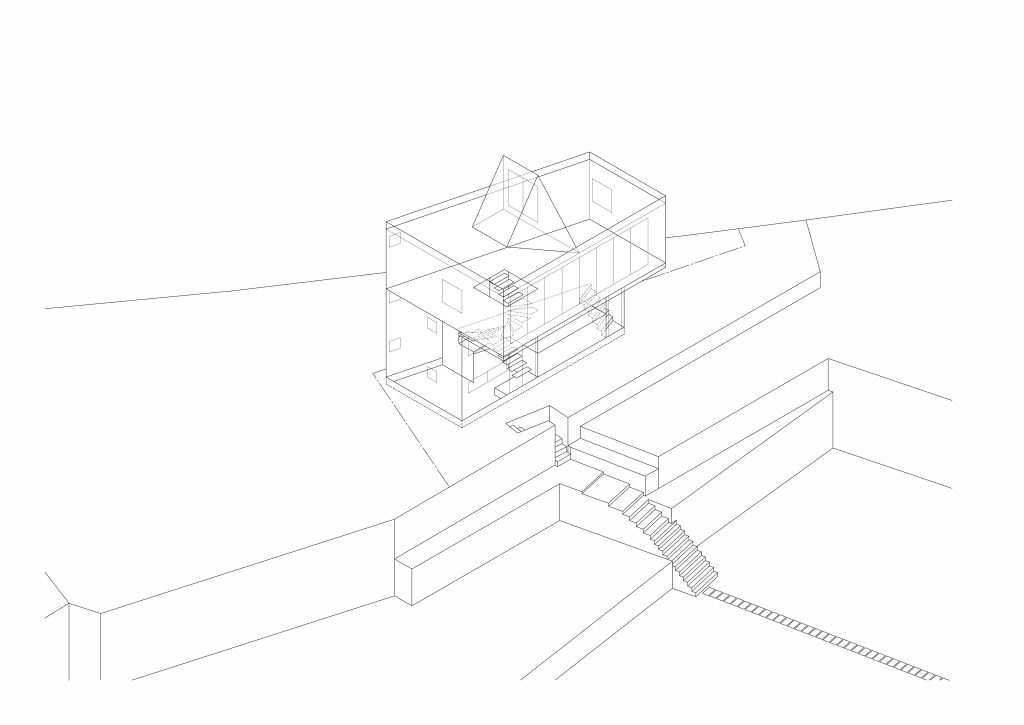

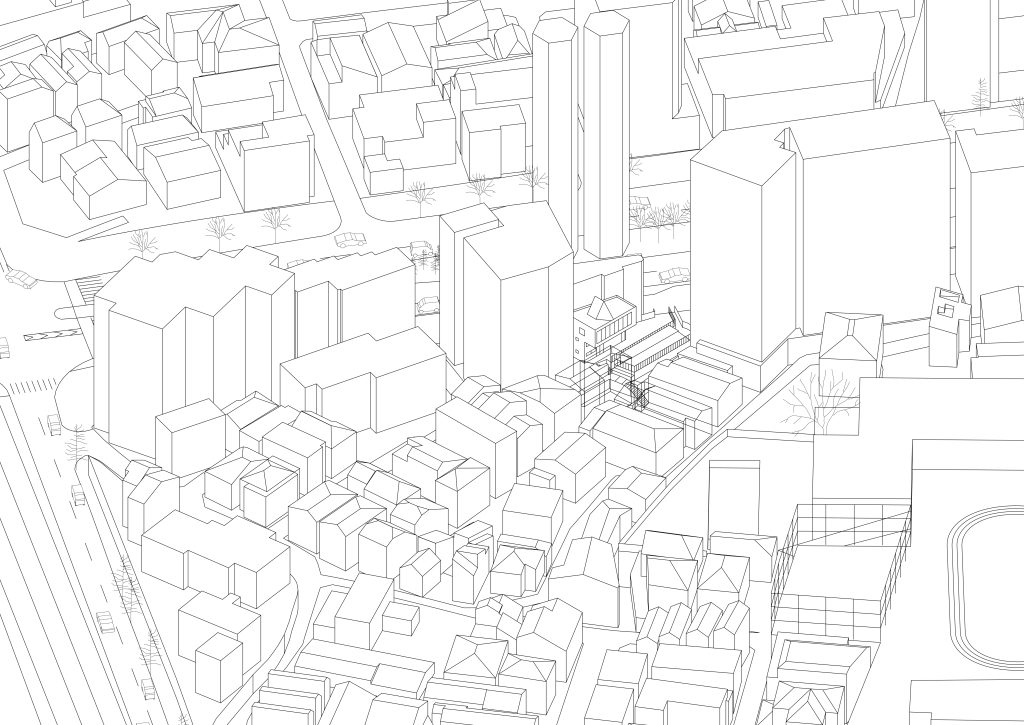

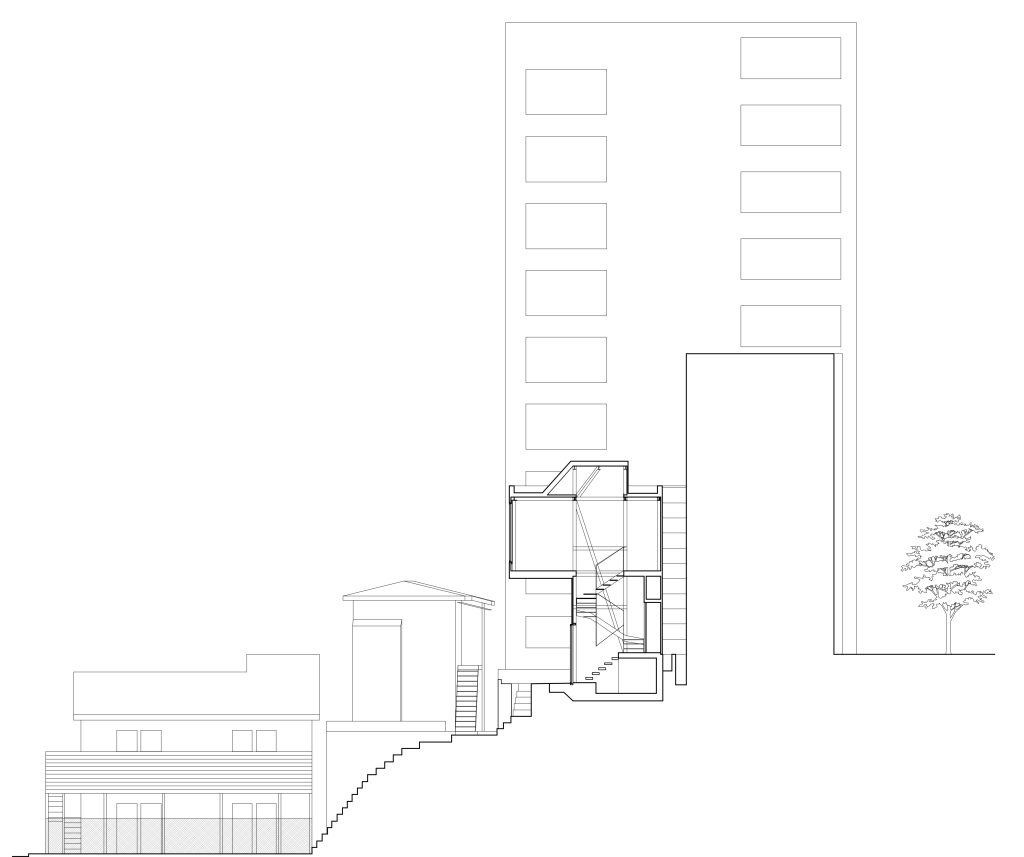

都市景観を構成する<大きな窓のある小さな家>

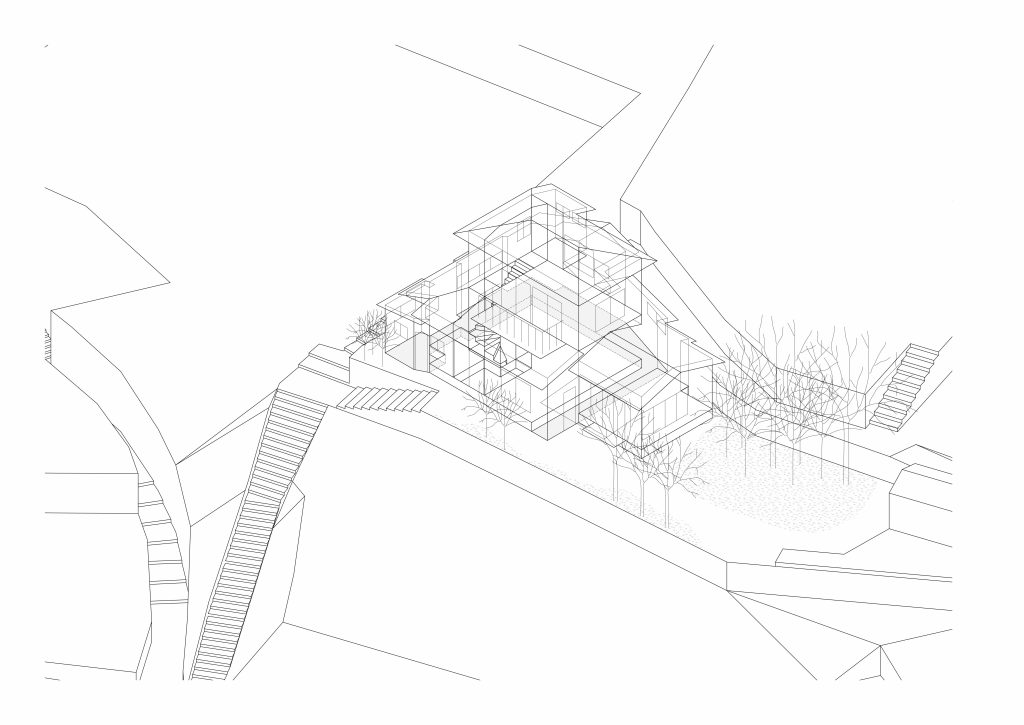

建主からの当初の要件として、建物の外観に対する、ある期待があった。それは、私がかつて設計した住宅(八丁堀のスリットハウス→p.078)と同様の、街を望む大きな<窓>をもった小さな家のイメージである。諸事情によりその住宅はすでに消滅してしまったが、東京の下町から神田川を遡った山の手エリアの一角に、その外観のDNAは引き継がれた。

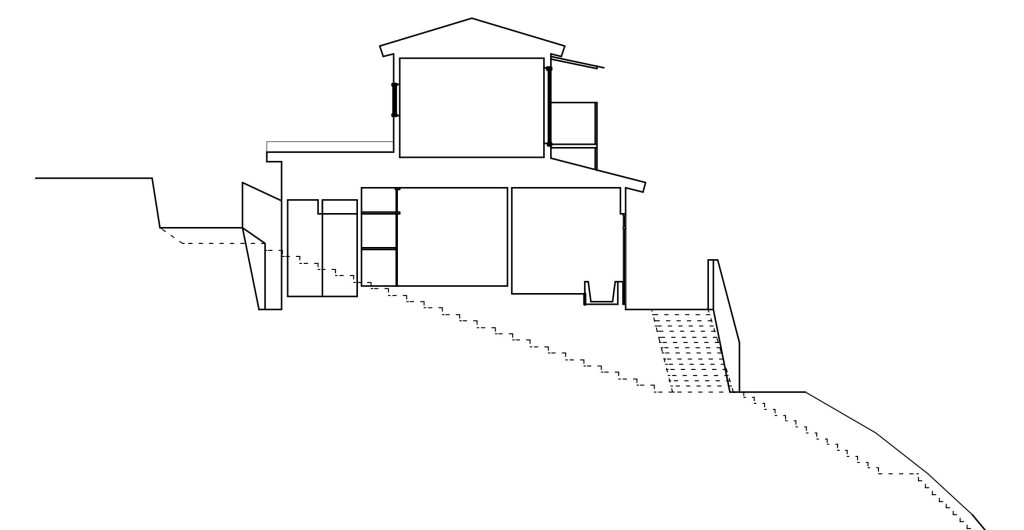

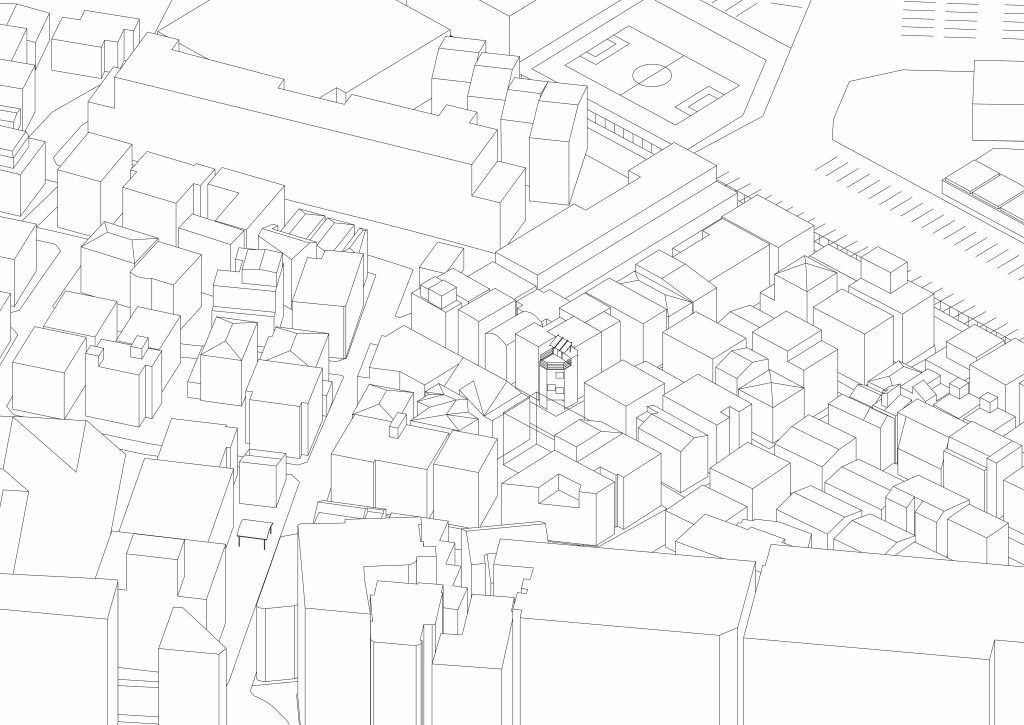

敷地は、谷間と台地が細かな襞のように入り組んだ、いわば典型的な「東京の微地形」によってできた崖地に位置している。この地理的環境に加えて、河川を暗渠にした路地沿いに密集する低層の木造住宅群と、台地上を貫く新たな大街路沿いに展開する高層住宅群によって、地形的には約8mの高低差が、それ以上に増幅したスケールをもつダイナミックな都市の<トポグラフィ>を構成している。

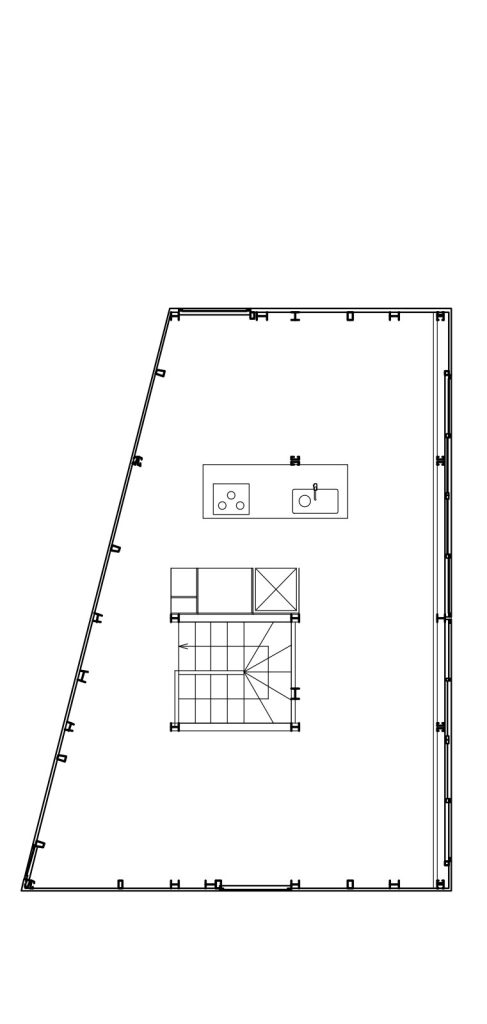

建物のヴォリューム形状は、敷地の形状とそれを取り巻く状況によってほぼ決定されている。すなわち、大街路(=山手通り)からの喧騒をできるだけ遠ざけるために、建物を敷地の奥にもっていくことで必然的に台形状のプランとなり、さらに敷地内の既存擁壁への荷重負担を避けるためにキャンティ状の断面となっている。この断面形状がそのまま大街路側から見え隠れするファサードをつくった。

一方、周辺の複雑で流動的な景観とは対照的に、住宅の2階部分はフラットで開放的なワンルームを確保した。特に、2階の床レベルを敷地の東側に隣接する建物の屋根レベルに合わせて、室内の東面いっぱいに大きな開口部を設けた。反対に1階の室内はやや天井の高い垂直性の強い空間となっている。こうしてできた街を望む大きな<窓>は、周囲の建物に溶け込みつつも正対することなく存在し、この小さな住宅の外観が都市の風景を構成する特異なアイコンとなっている。

すなわち、低層木密住宅群やその隙間を縫う路地と、道路拡幅に伴って突如建ち上がった高層住宅群や換気塔といった、極端に異なるスケールの景観が隣接する環境の中で、この住宅の外観は、それぞれの景観を構成する一部でありつつ自立性を保つことで、人々の記憶の片隅に存在し続けることになるだろう。

敷地断面図

2階平面図

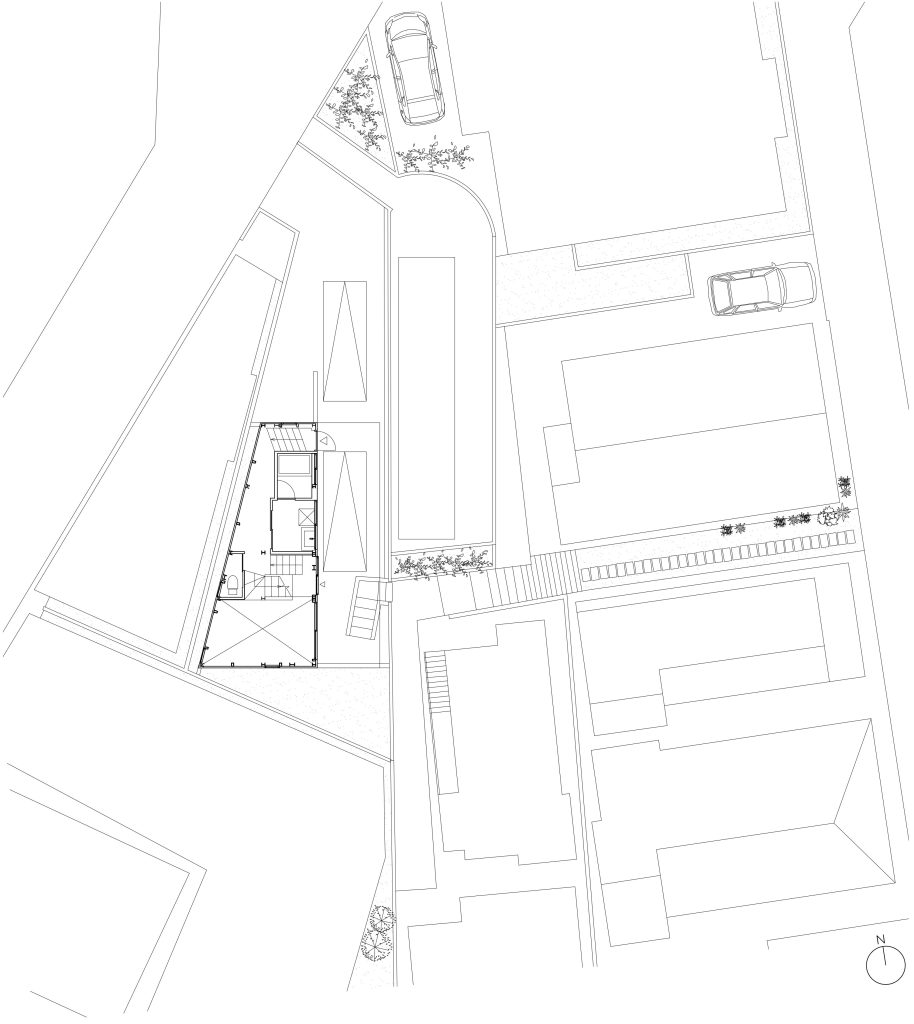

配置兼1階平面図

配置図

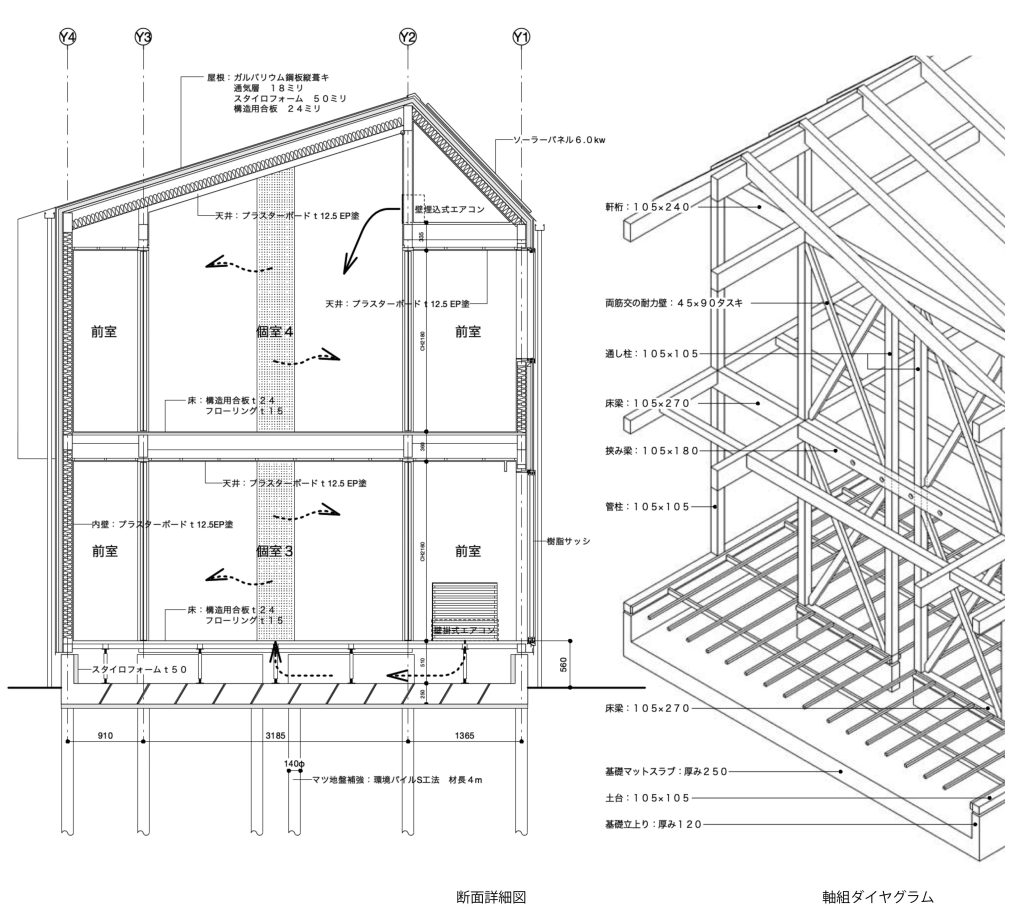

断面詳細図

-

2012 福浦ハウス

用途 専用住宅(現在、ゲストハウス)

場所 神奈川県足柄下郡湯河原町

構造規模 木造2階建

基礎形状 布基礎

空調形式 個別エアコン

敷地面積 226㎡

建築面積 86㎡

延床面積 112㎡

竣工年 2012年

意匠設計 アトリエ・アンド・アイ岩岡竜夫研究室

施工 ひとみ建設、東京理科大学岩岡竜夫研究室

掲載誌 新建築住宅特集2015/2

集落内に展開する立体路地を庭で繋ぐ

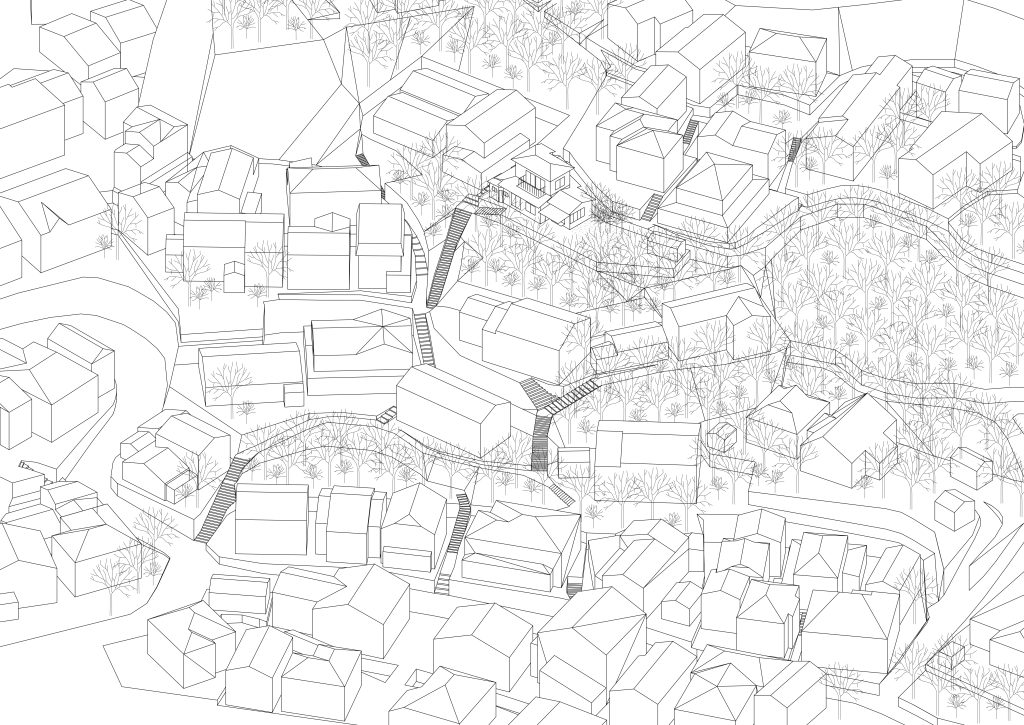

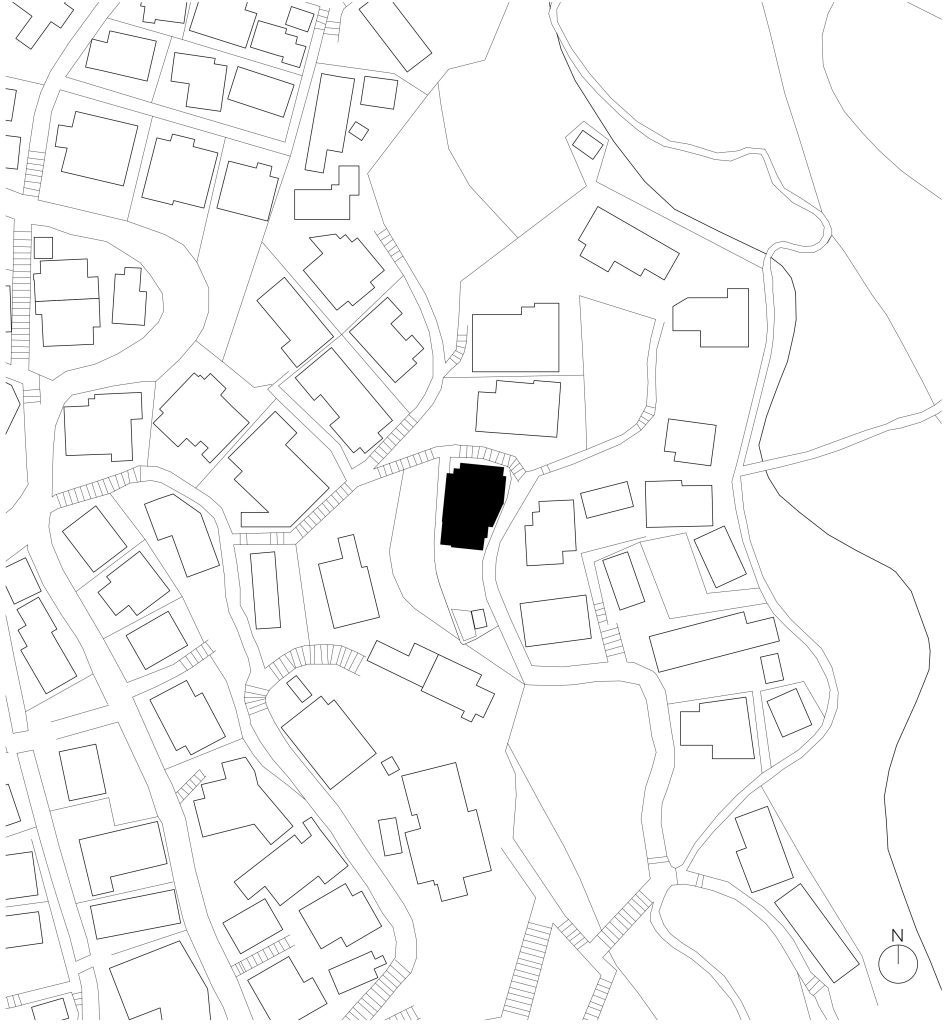

真鶴半島の付け根に位置する福浦集落は、漁港を中心としてすり鉢状を成し、港へと至る唯一の車道の両脇の急斜面沿いに民家が散在し、それらを繋ぐ歩道(=みなし道路)が石積みの擁壁と階段と共に複雑に展開している。狭い道幅と段差によって車でのアクセスが不可能な民家が多く、そのため(高齢者ではなく)若者世代は、緩斜面でアクセスの良い周辺地域へ新居を建てる傾向にある。近年では集落の中心部の高齢化と空洞化が進み、空き家の増加や古い家屋の解体が目立つようになった。

改修した住宅は、すり鉢状を成す集落内の東側斜面のほぼ中腹に位置している。コンタに浴って平らに開拓された細長い敷地は、西側の擁壁と東側の歩道に挟まれて耳たぶのような形をしている。1963年に地元大工によって平屋の木造家屋が新築され、16年後の1979年に2階部分と1階の和室が増築された。2階のベランダからは海から山へと続く集落全体が一望できる。しかしこの住宅に辿り着くには、真鶴駅と漁港を結ぶ集落内唯一の車道から約100段の石段を登らなければならない。特殊な周辺状況とは対照的に、建物の外観は切妻屋根が2段重ねになったバナールな形状で、棟を漁港のある南に向けて西面に玄関があった。玄関ポーチの脇の私有の階段は公共の階段に連結し、そのまま車道へ降りて駅や港へと続く。

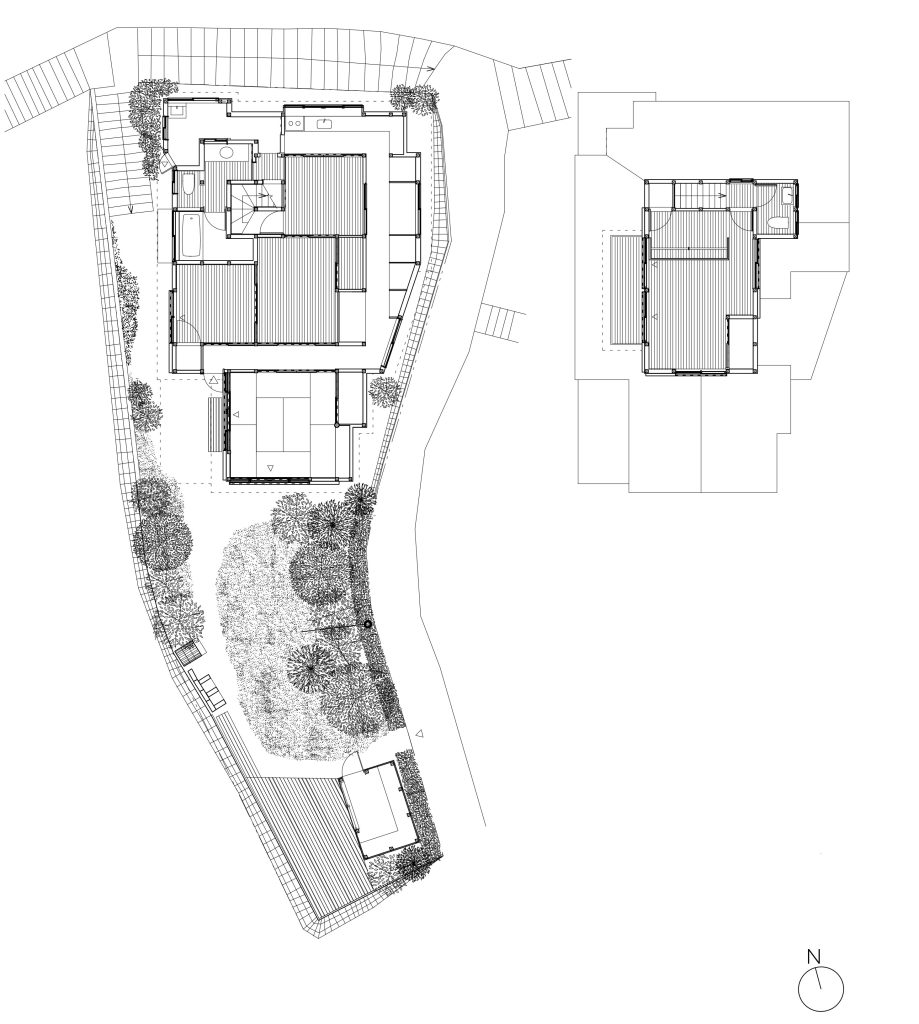

みなし道路に面する敷地であるため、建物のヴォリュームの大きな変更は制度上困難である。内部の改修において、老朽化の激しい1階の床(仕上げ及び床下)と水回り(トイレ、浴室、キッチン)の改修が最優先され、その改修に付随する工程などを考慮してプランの変更がなされた。例えば、既存の浴室や便所をそのままにして、別の場所に新たな浴室を設けることで、建物が作業宿泊所(=飯場)として常時機能することになる。

全体のプランは、玄関を中心とするホール型から、新設した通路状の土間を中心とする廊下型へと改変された。すなわち、既存の4つの部屋と新たな水回りはそれぞれ土間通路に直結し、互いに独立性を高めることで多人数が同時に宿泊できるようになっている。

またこの土間通路は、南面に新設した玄関ドア、西側下屋部分の収納スペース、北側のキッチン、そして既存の勝手口を蛇行して繋げており、モルタル仕上げであることで建物内外での活動の連続性を担保している。プランの変更で玄関の位置が西から南へと大きく変わったが、そのことで周辺環境あるいは集落全体に対する建物へのアプローチも変化した。

元々の玄関は、車道や駅へ続く階段の延長として最も効率のよい位置に設置されていたが、改修により既存では家の奥にあった庭が前庭となり、その庭先に新たなゲートを設けることで、裏側にあったスロープ状の歩道が漁港へと至る主たる動線となる。それに伴いオモテとなった小さな展望台のような庭が、除々に他者を招き入れるようになれば、集落全体の活性化にも繋がっていくことになると考えている。

配置図

改修前平面図

改修後平面図

東-西断面図

-

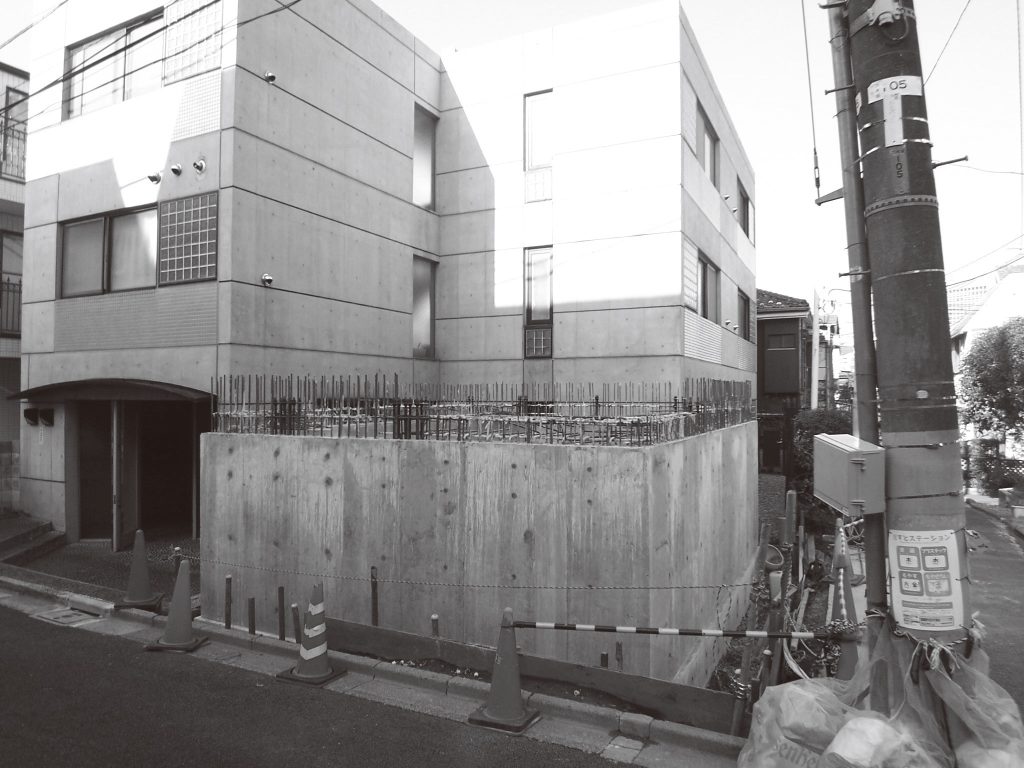

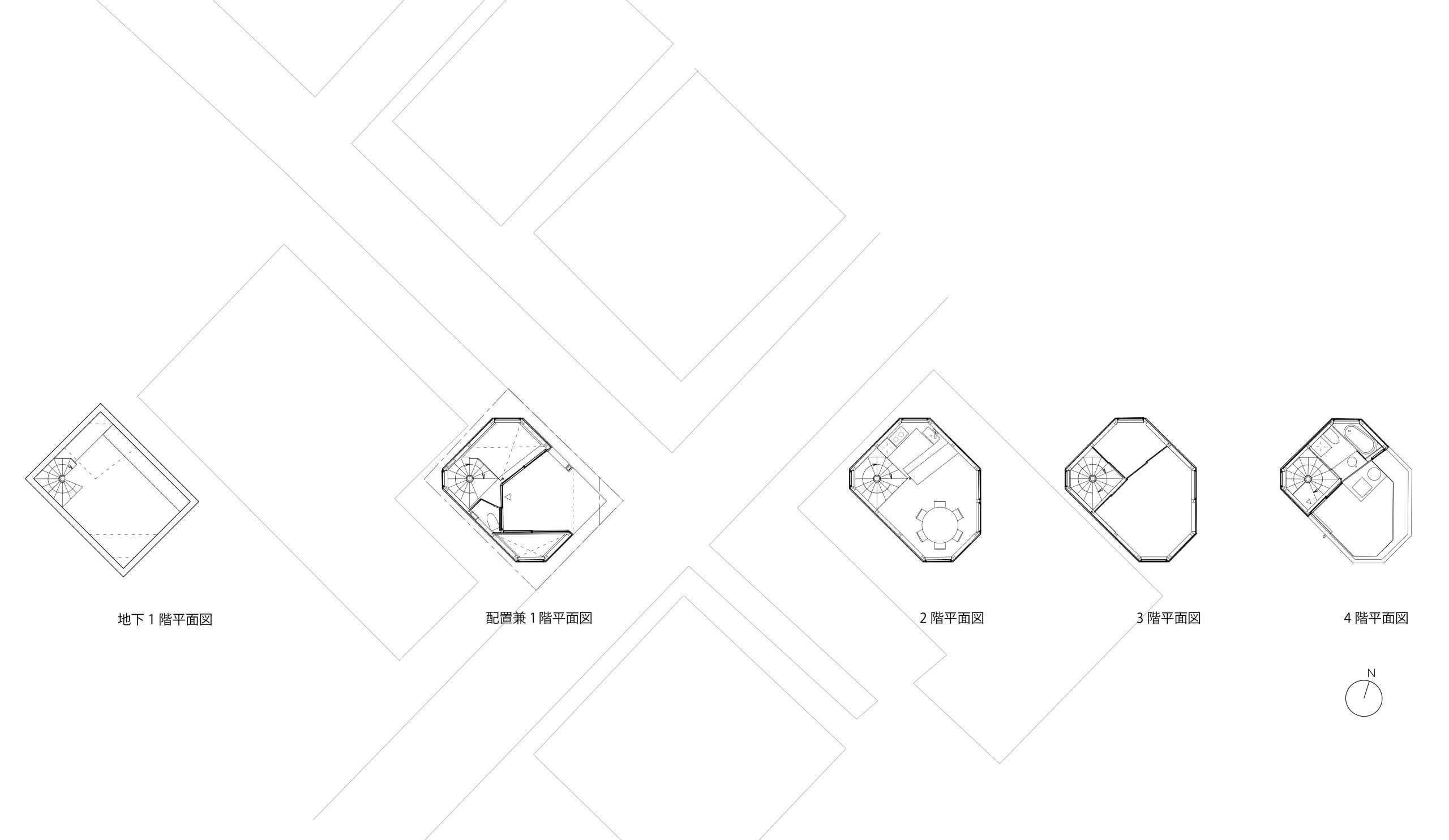

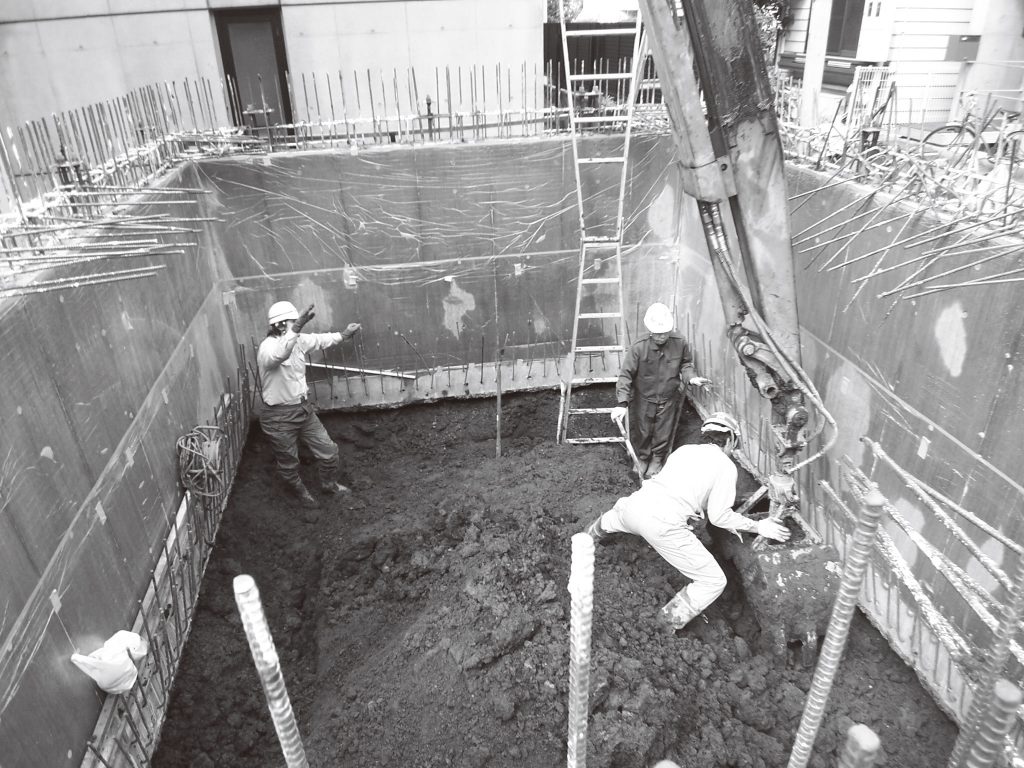

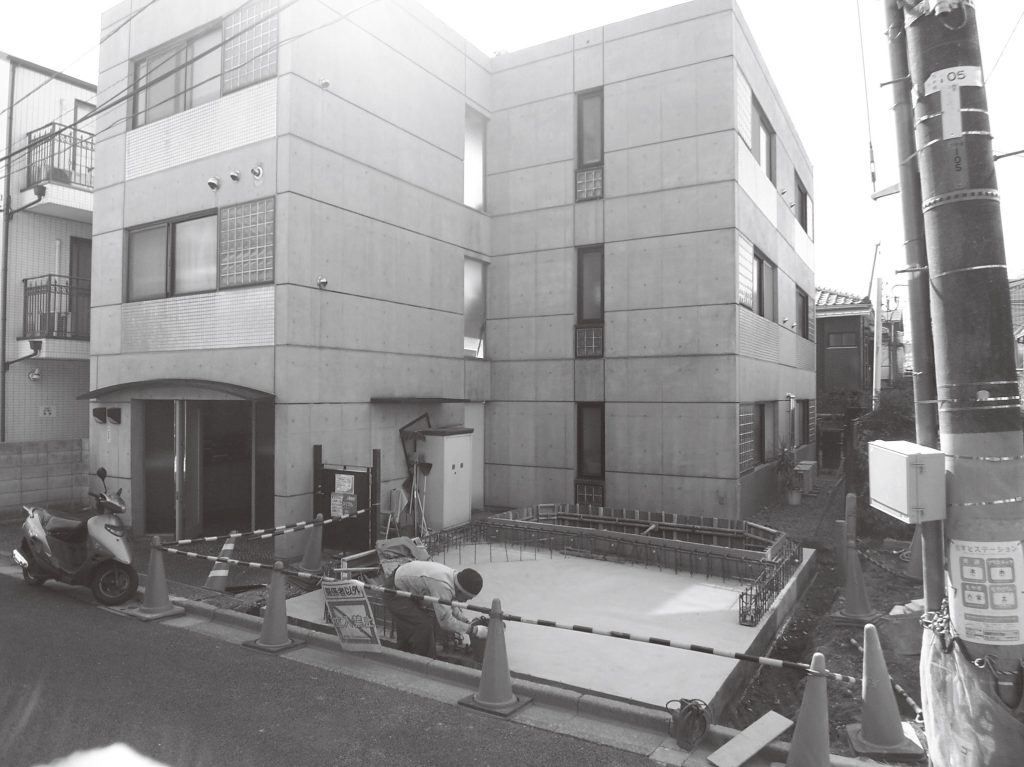

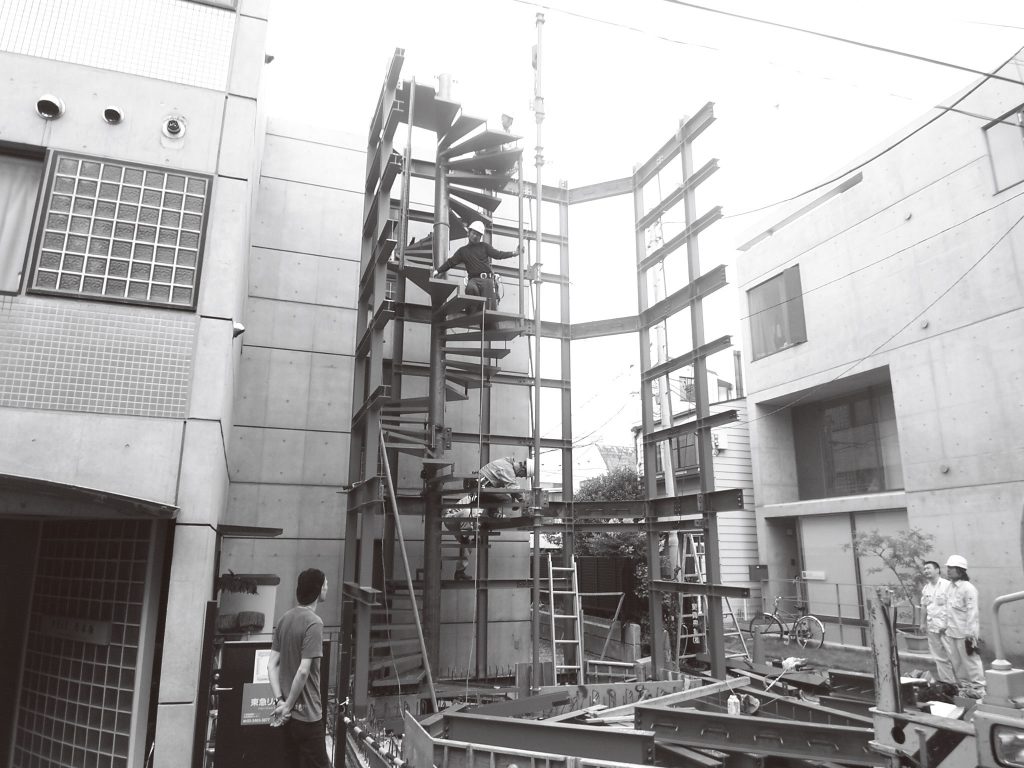

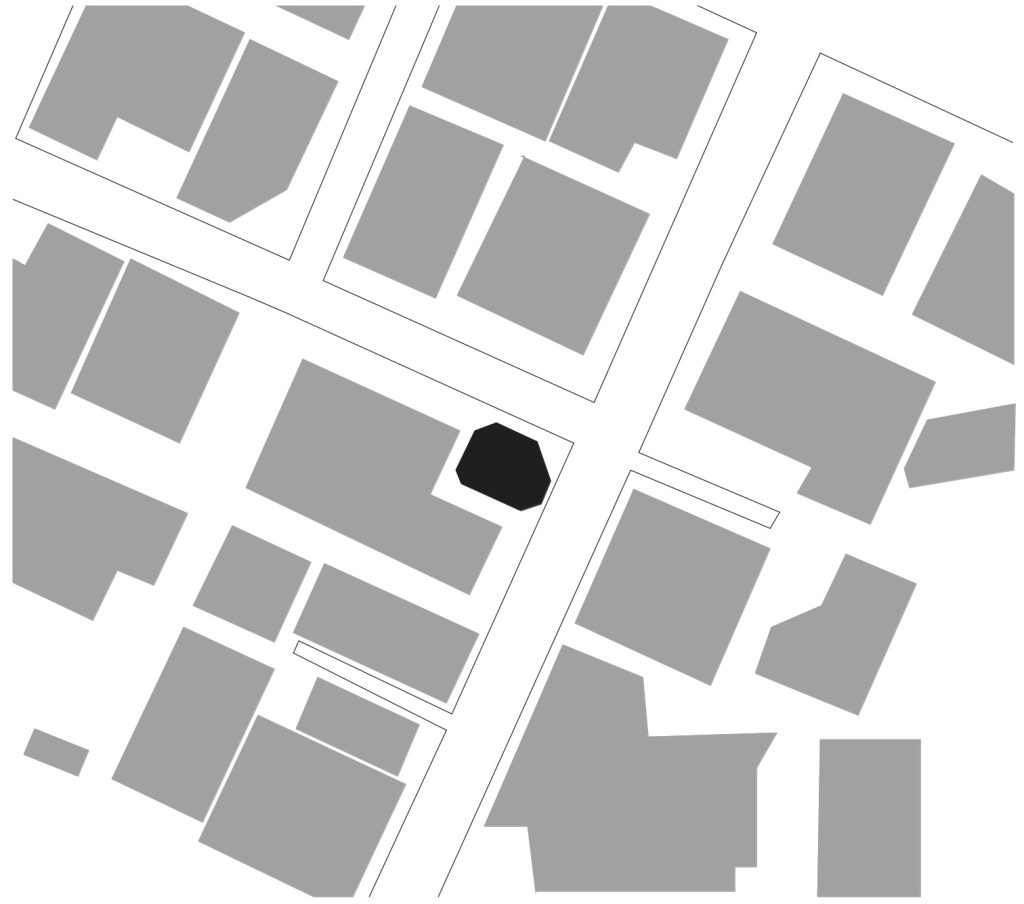

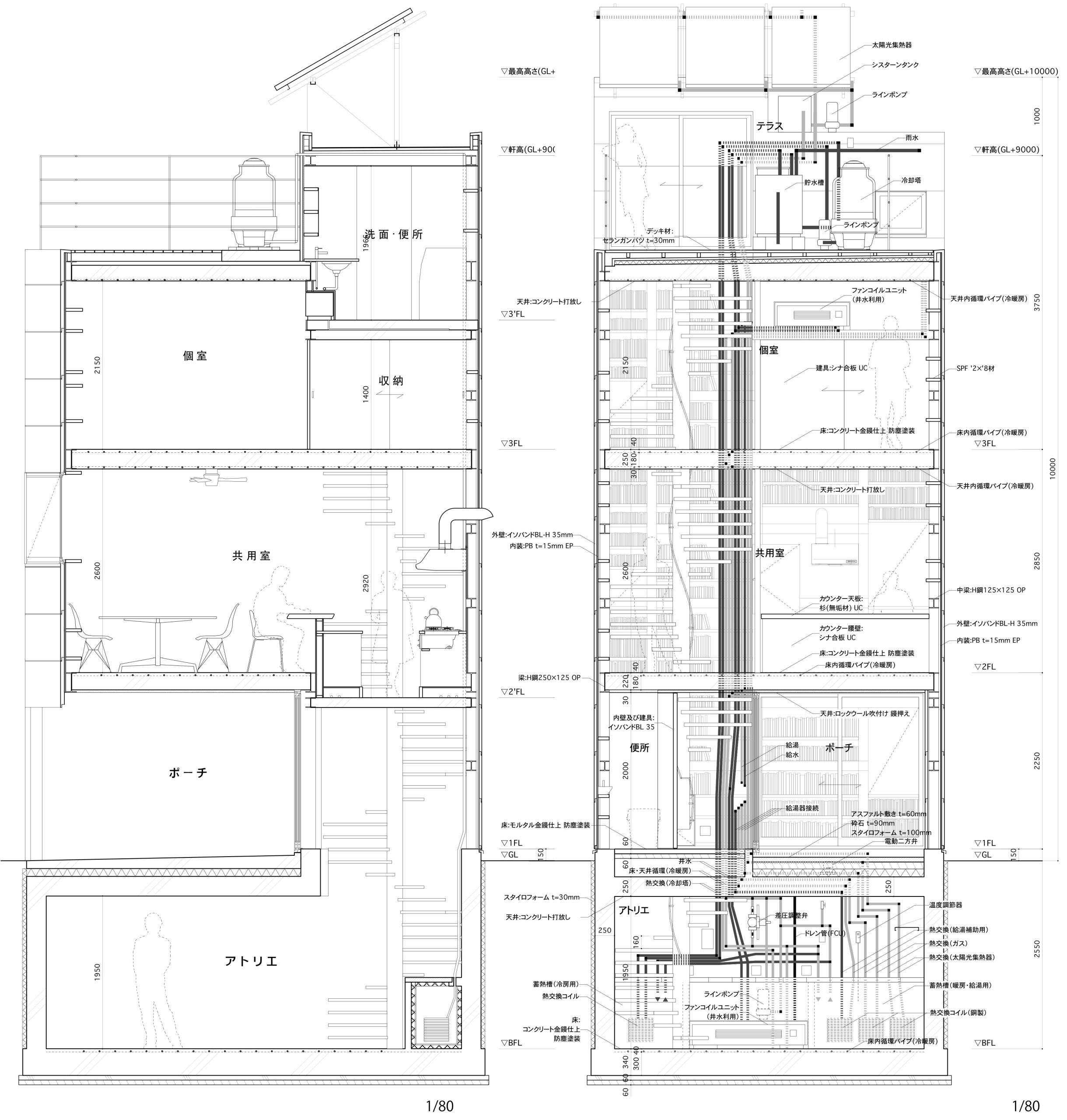

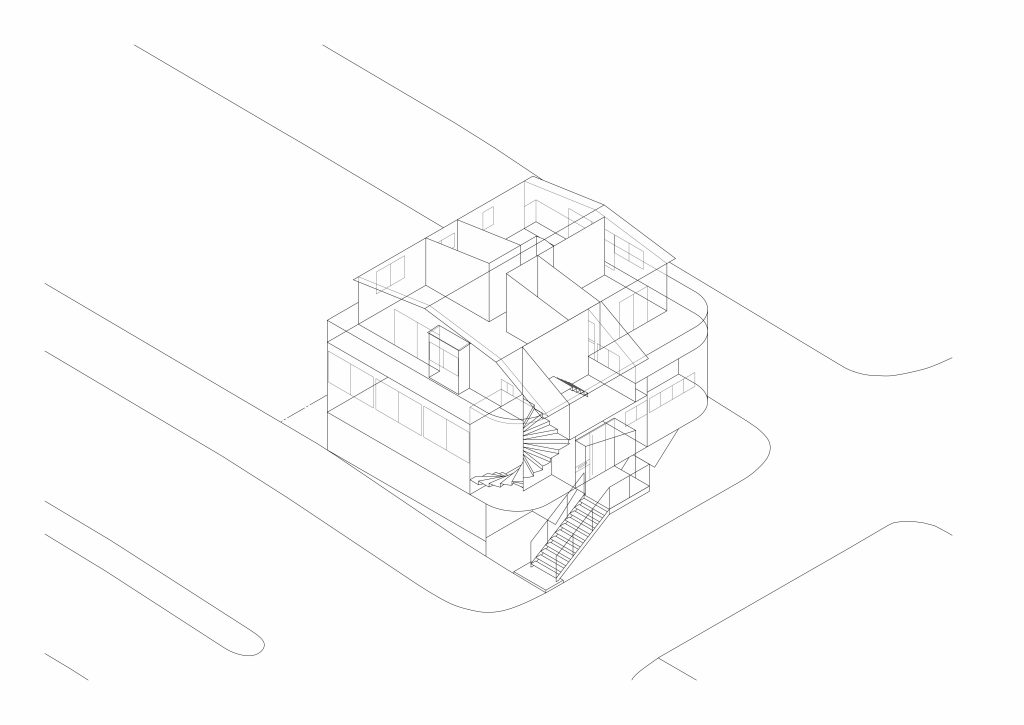

2011 乃木坂ハウス

用途 専用住宅

場所 東京都港区

構造規模 鉄骨造3 階+ RC 造地下1 階

基礎形状 柱状改良の上ベタ基礎(潜函工法)

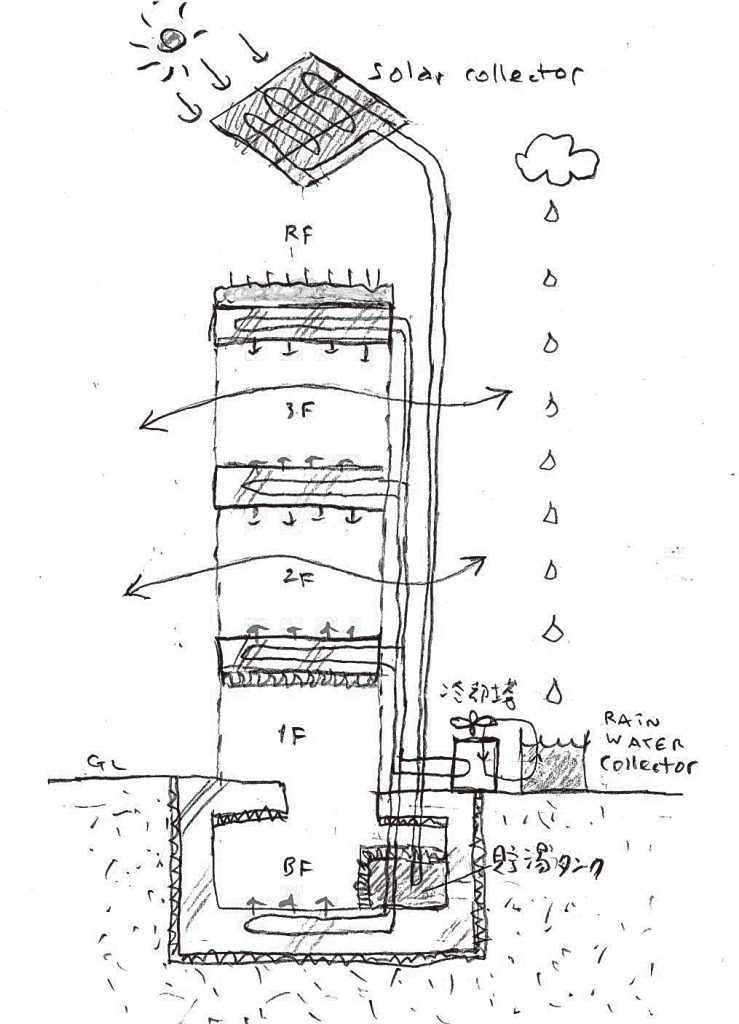

空調形式 スラブ内温水パイプ蓄熱式輻射暖房

敷地面積 34㎡

建築面積 22㎡

延床面積 66㎡

竣工年 2011 年

意匠設計 東海大学岩岡竜夫研究室

構造設計 オーノJAPAN

設備設計 高橋達、ZO 設計室

施工 日祥工業

掲載誌 新建築住宅特集2012/5

受賞等 SD レビュー入選(2010)

街並みを透視する斜めの視線

ロラン・バルトは「東京の中心は空虚である」(『表徴の帝国』新潮社1974)と述べたが、実際は無数の細かな戸建住宅群によって満たされているともいえる。そうした住宅街の一角にこの住宅は建っている。法令によるヴォリューム規制をなぞるように、近景には高さ10m前後の小建築、遠景には幹線道路沿いの高層ビルが、それぞれ統一された街並みに寄与するというより、個々に主張し合う表情を見せながら共存している。

約10 坪の敷地は、幅4m と3m の区道が交差する角地に面しており、反対の隣地側はL 字型の3 階建マンションに囲まれている。こうした狭小な土地(許容容積160%)に対して、最大限の床面を確保するために、地下階、駐車場、床下収納、ペントハウスといったボーナススペースを建物内に組み込んだ。

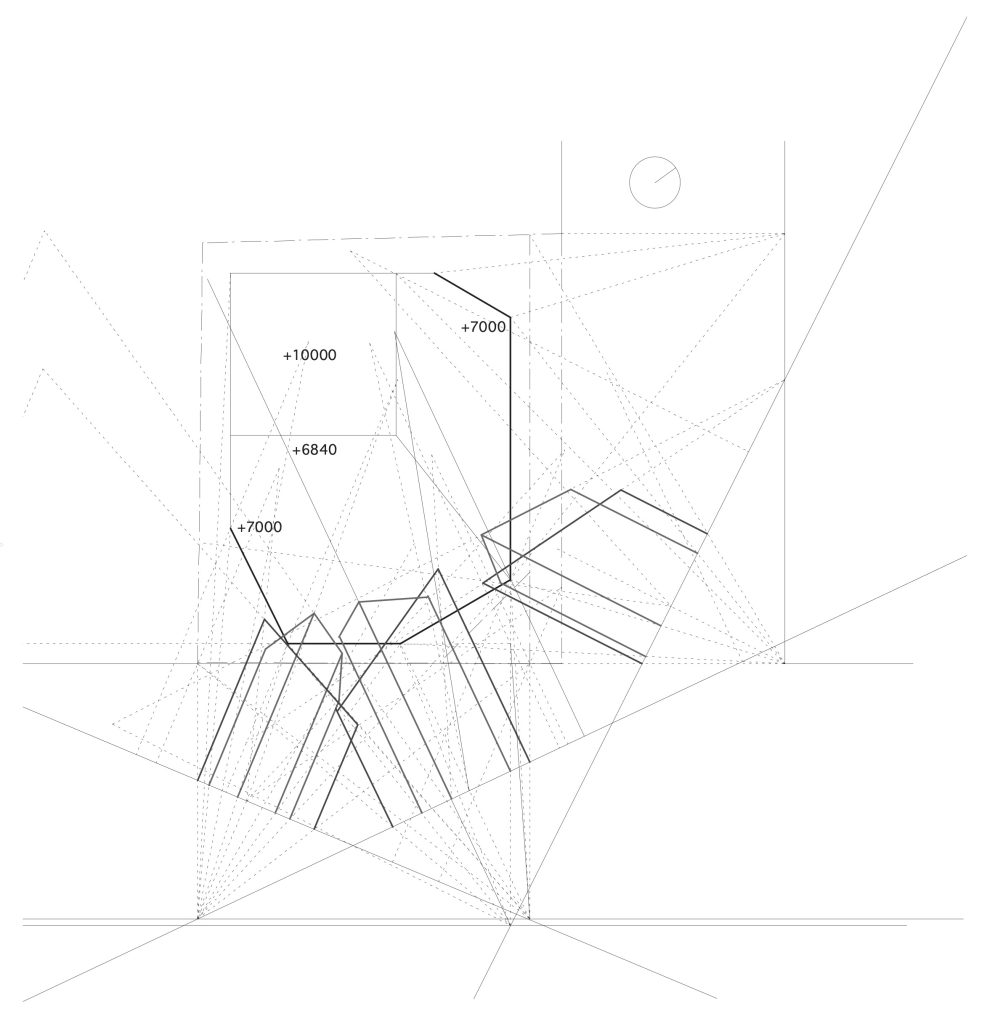

矩形の土地の4 隅をそれぞれ非建築化することで数地全体の3 割のヴォイド(建蔽率70%)を確保し、同時に、道路に対する斜線制限を<天空率>によってクリアすることを試みた。これによって高さ約7.6m の八角柱体を2 つの道路に限りなく近接して建てることが可能となった。

開口部については、ほぼ全ての窓を道路境界線に対して45 度に傾けて配することで、隣家との見合いを回避すると共に、採光や通風といった自然エネルギーを有効に取り込むようにした。街路に面する外部面が隣家に比べてやや突き出しているため、それぞれの窓からは街路空間をパースペクティブに望む風景が展開している。

建坪が狭小サイズの都市住宅においては、階段室をいかに配置するかが空間構成上決定的となるが、ここでは、地下室から屋根裏までを直結する螺旋階段をセットすることで、建具を最小限に留めつつ、各フロアが(天井高は不均一であるが)動線的にできるだけ並列的になるよう設計した。

こうした垂直方向のワンルーム構成は、室内環境に対する十分な制御が必要となるが、ここではスラブ面による蓄熱式輻射冷暖房システムを採用し、解決している。一方壁面は、断熱サンドイッチパネルと石膏ボードの重ね張りによる外断熱・外耐火によって、従来ポシェである構造柱間を全て収納スペースや設備スペースとして活用している。

空調ダイヤグラム(スケッチ)

天空率検討図

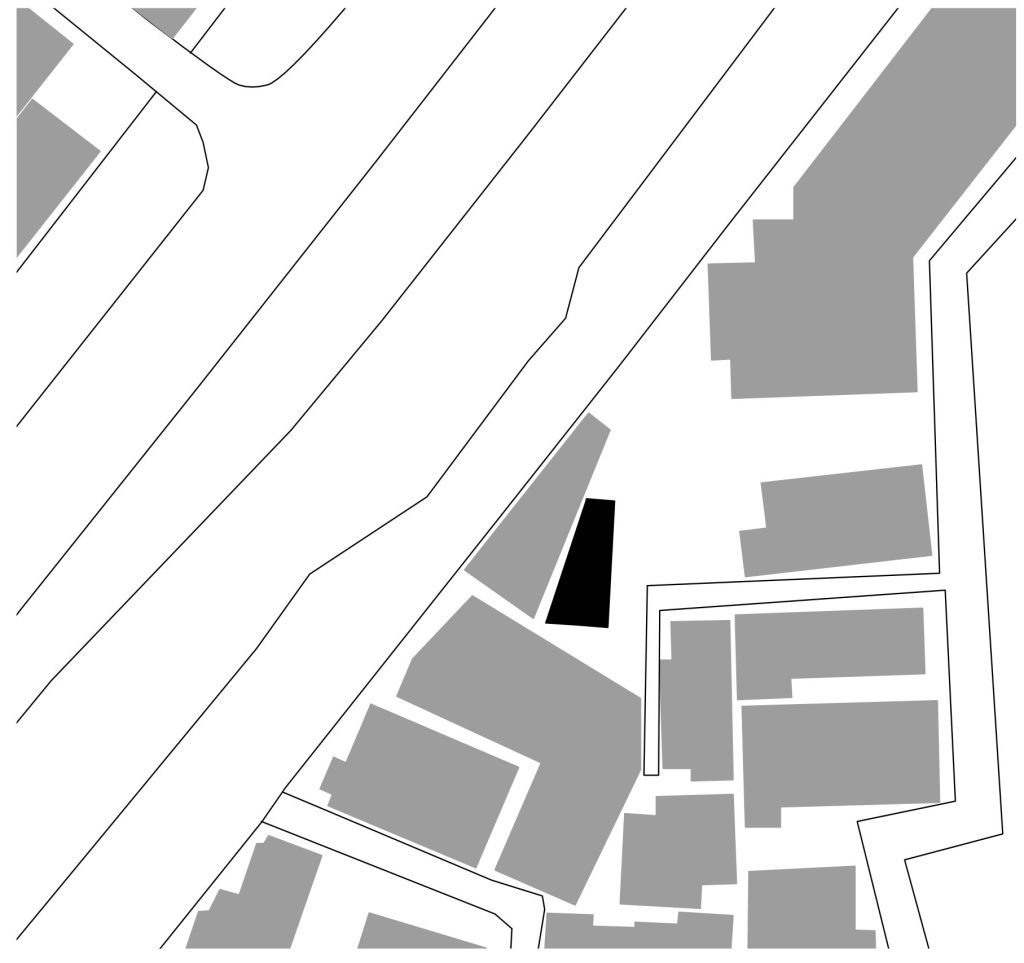

配置図

-

2011 バレエの家 II

用途 兼用住宅(住宅+バレエスタジオ)

場所 東京都府中市

構造規模 RC造(地下1階~地上1階部分)+木造一部鉄骨造(地上2~3階部分)

基礎形状 ベタ基礎

空調形式 床下ダクト方式パッケージ式エアコン

敷地面積 199㎡

建築面積 111㎡

延床面積 329㎡

竣工年 2005年

意匠設計 東海大学岩岡竜夫研究室

構造設計 OUVI横尾真

設備設計 池嶋千里(ギア設計パートナーズ)

施工 日祥工業

掲載誌 住宅建築2006/3

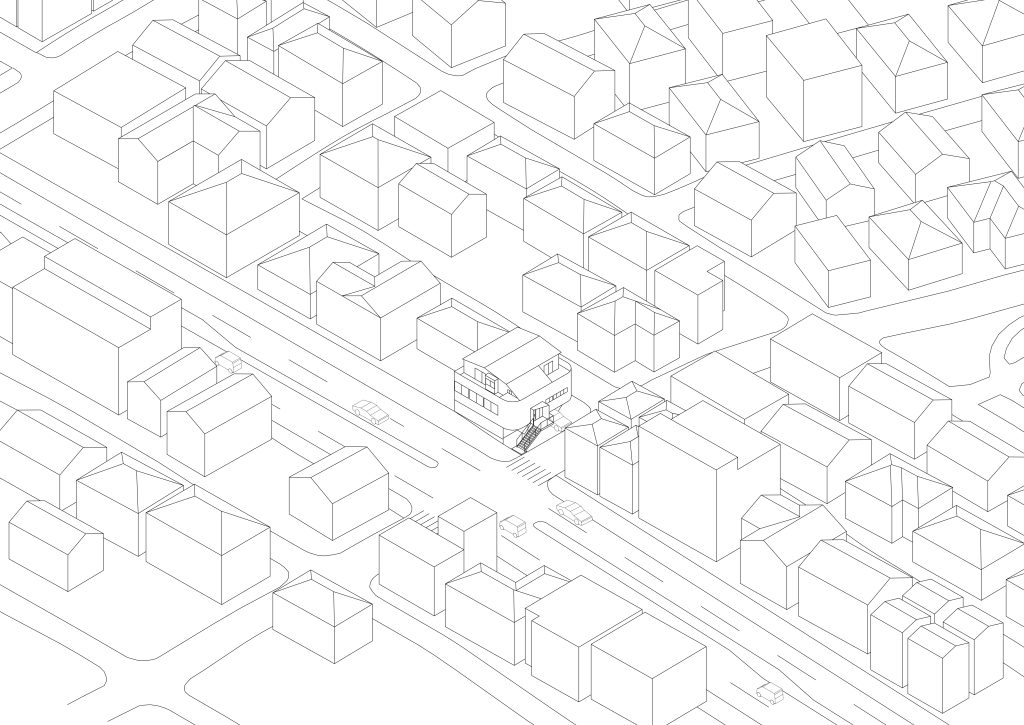

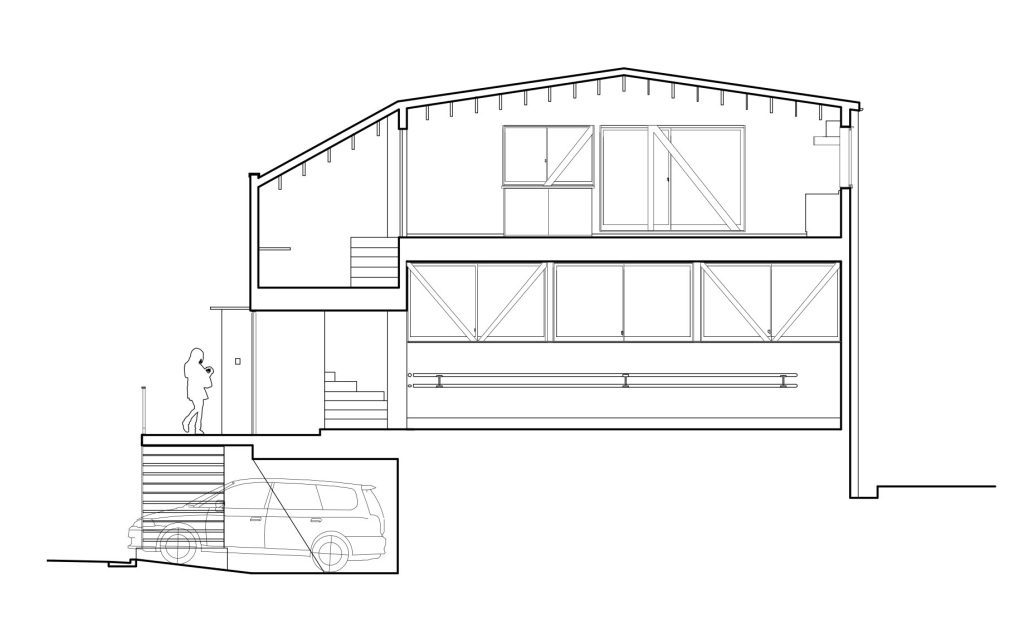

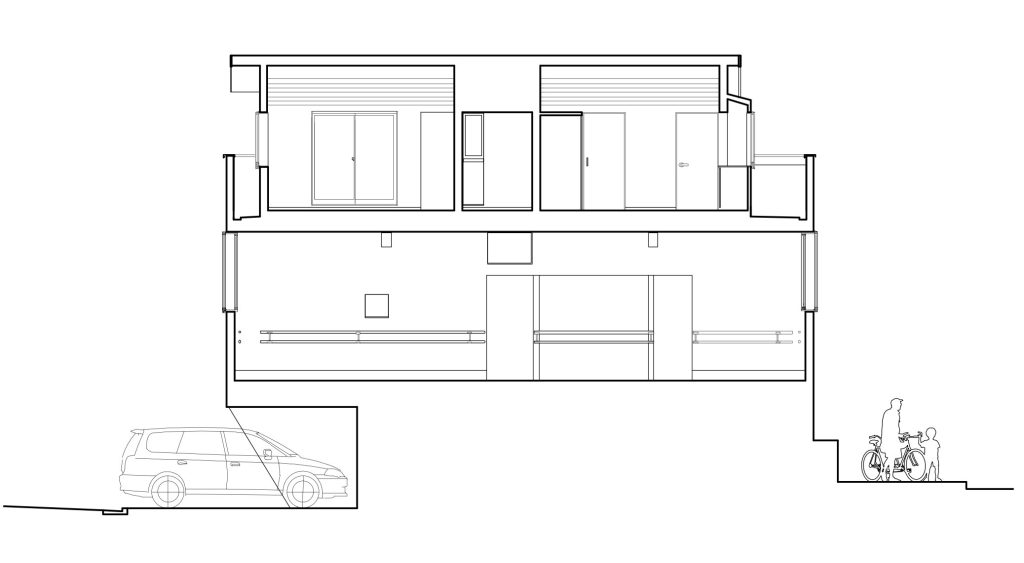

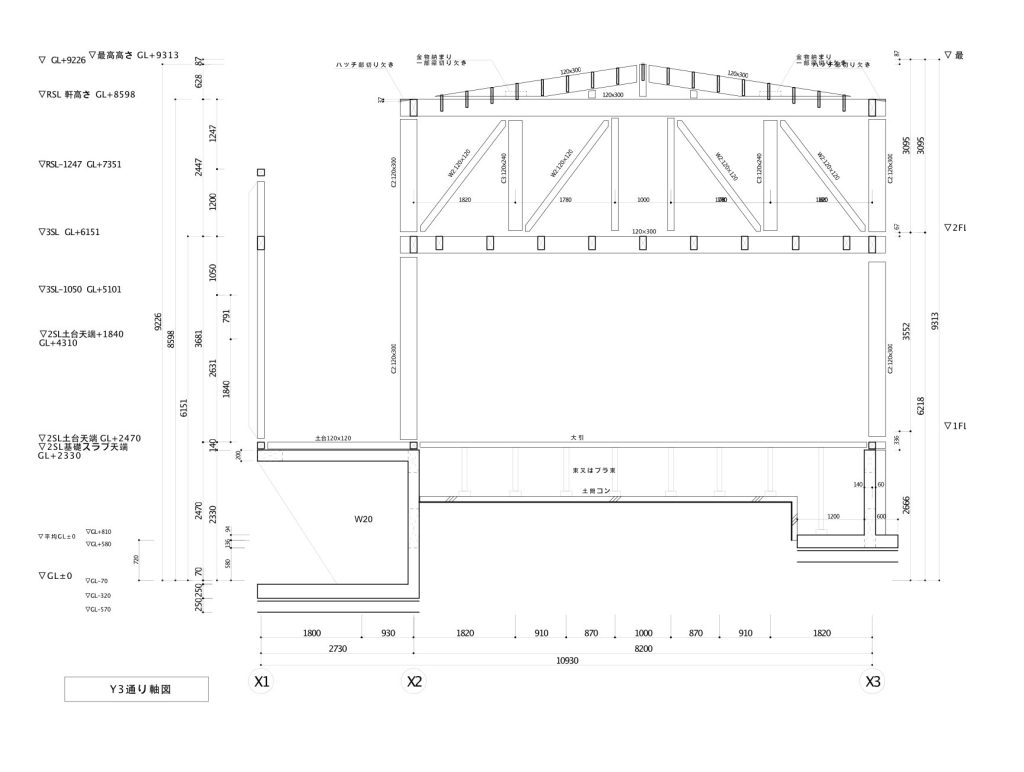

大空間を上から支える木造住宅

郊外住宅地の一角の約200㎡の敷地に、バレエスタジオを併設する住宅を新たに新築するものである。住居と仕事場を1つの建物内に設けた、いわゆる兼用住宅(または併用住宅)は、職住一体化のメリットやライフスタイルの変化とともに、ベッドタウンと呼ばれる郊外住宅地の中にも多く見られるようになった。施主はすでにこの場所でバレエ教室を自宅内で経営していたが、建物の設備的な老朽化に伴い全面的に建替えることとなった。

広さ約100㎡で天井高3mのバレエ専用のスタジオ、8台以上の駐車場、2名以上の家族の住居、これが施主からの要件であった。スタジオ、駐車場、住宅、これらを敷地内に納めるために3つのヴォリュームを立体的に重層させた。まず、道路面からやや上がったレベルまでコンクリートの布基礎を立ち上げ、その下を駐車スペースとした。次に、木造の無柱空間(8m×12m)のスタジオの上部に住宅を載せるために、スタジオの壁面上部のパラペット部、及び住居内の間仕切り壁の一部を木造トラス架構梁(一部吊り鉄筋で補強)として用いている。建物の外観は、周辺からやや高台となっているため、車道に面した3方向から良く見える。そのため、矩形の外壁面の隅を湾曲させてスパンドレルの金属板をシームレスに連続させ、そこに緩やかな外部階段を取り付けることで、外観にシンボル性をもたせた。

建物は一見すると、建物がピロティで地面から持ち上がり、その陸屋根の建物の上に切妻の小屋(=住居)が載っているように見える。しかし実は、建物の床はほぼ地面に接しており、屋上の住居は屋根の上に載っているだけではなく、梁としてスタジオの天井全体を支えているなど、実体としての架構システムとその表現とのズレが、この建物の特徴となっている。

西-東断面図

南-北断面図

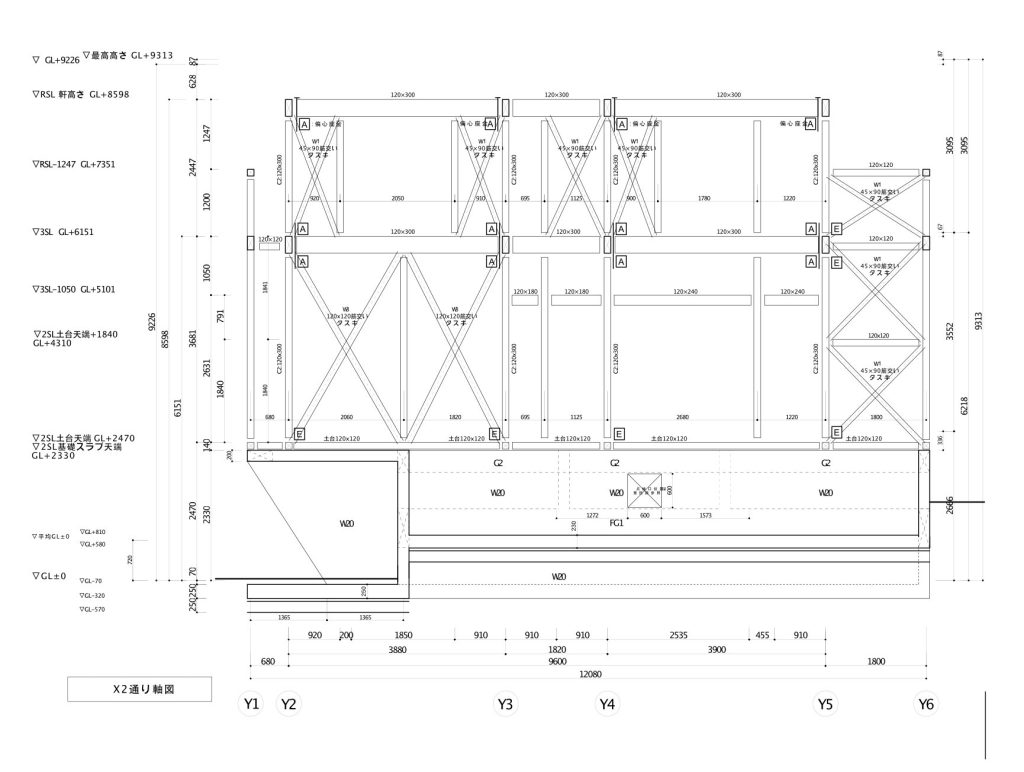

軸組図

軸組図

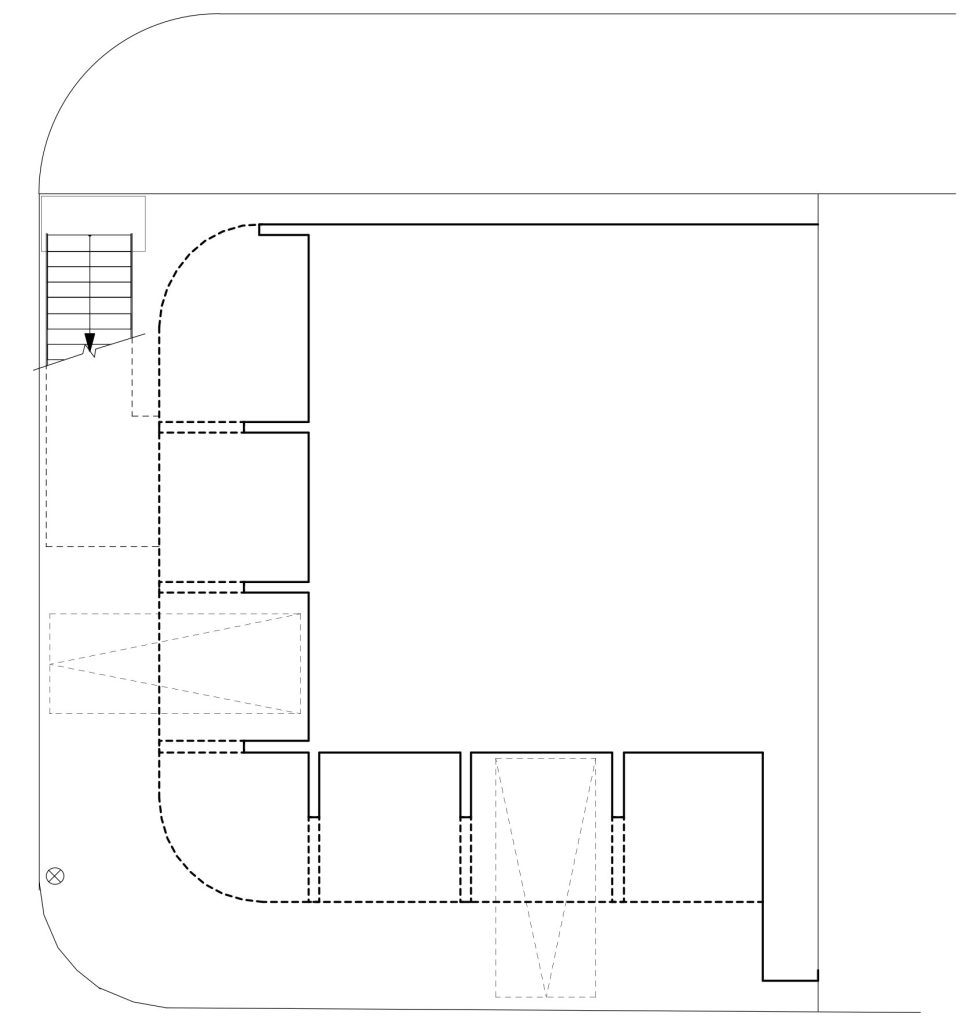

配置兼1階平面図

2階平面図

3階平面図

配置図

-

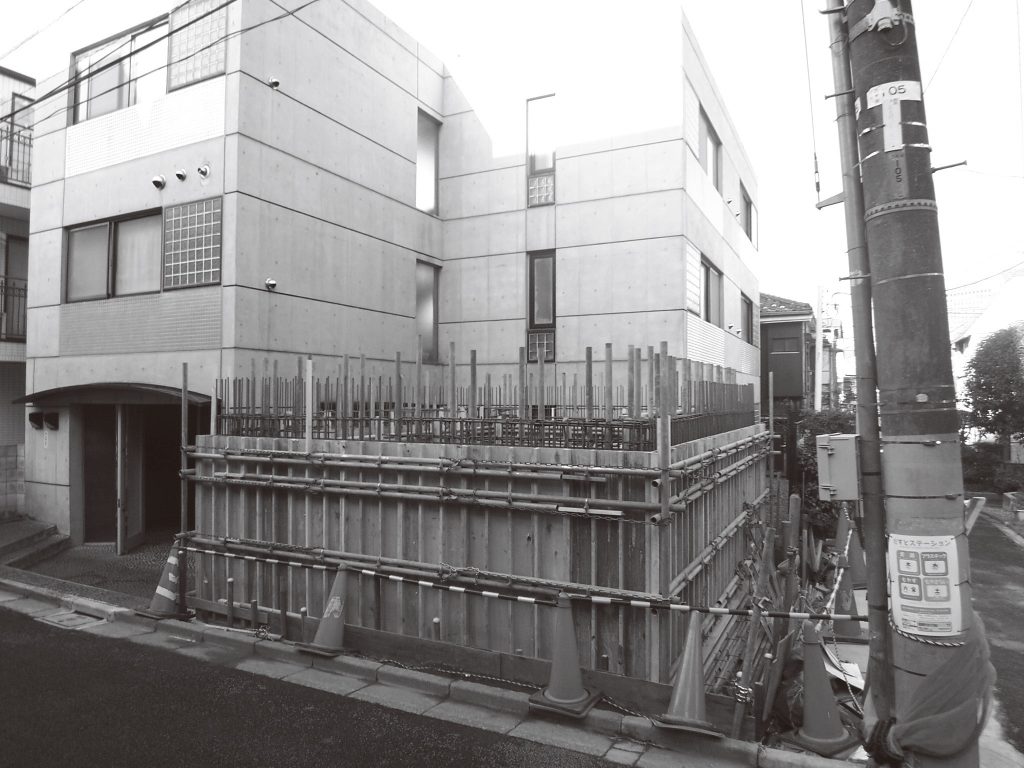

2010 林町建替住宅

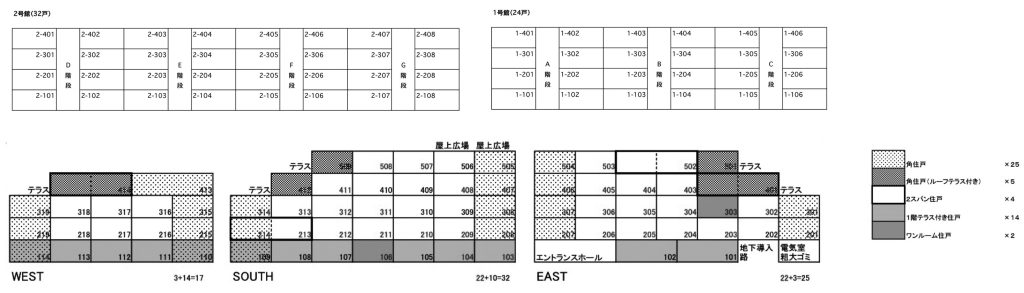

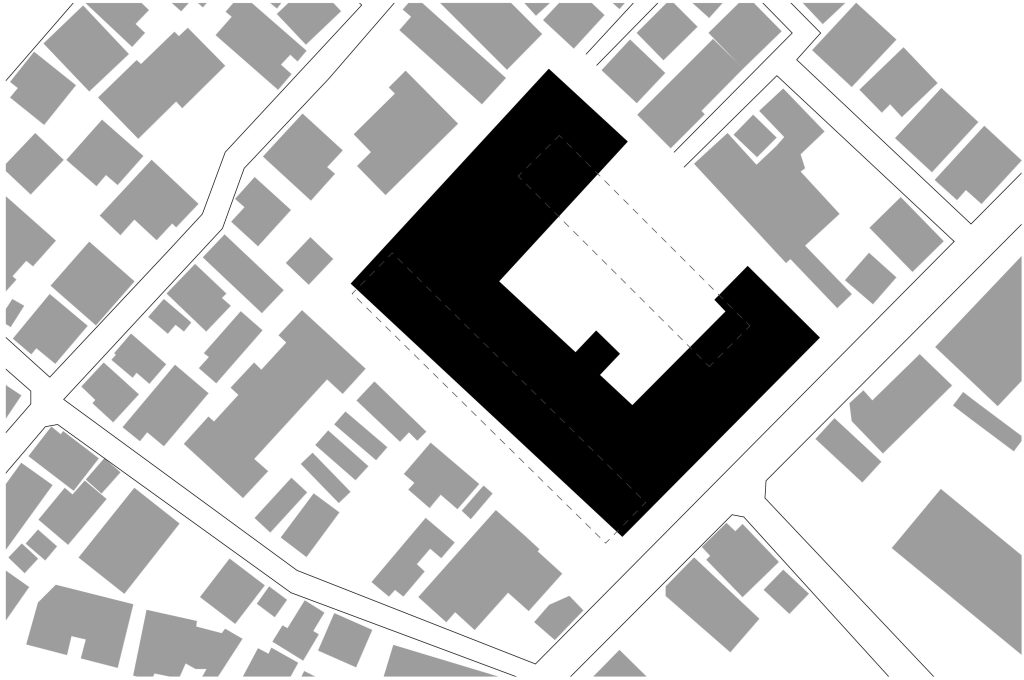

用途 共同住宅74戸(建替前56戸)

場所 東京都文京区

構造規模 RC造地上5階地下1階

基礎形状 地盤改良の上布基礎

空調形式 個別エアコンほか

敷地面積 3563㎡

建築面積 1790㎡(建替前820㎡)

延床面積 6802㎡(建替前2915㎡)

竣工年 2010年

意匠設計 山本浩三都市建築研究所+東海大学岩岡竜夫研究室

構造設計 梅沢良三(梅沢構造建築研究所)

設備設計 池嶋千里(ギア設計パートナーズ)

施工 松下産業

掲載誌 『マンション建替え奮闘記』(菊地順子著 2010)

56 戸の住宅を同じ敷地内に新たに建て替える

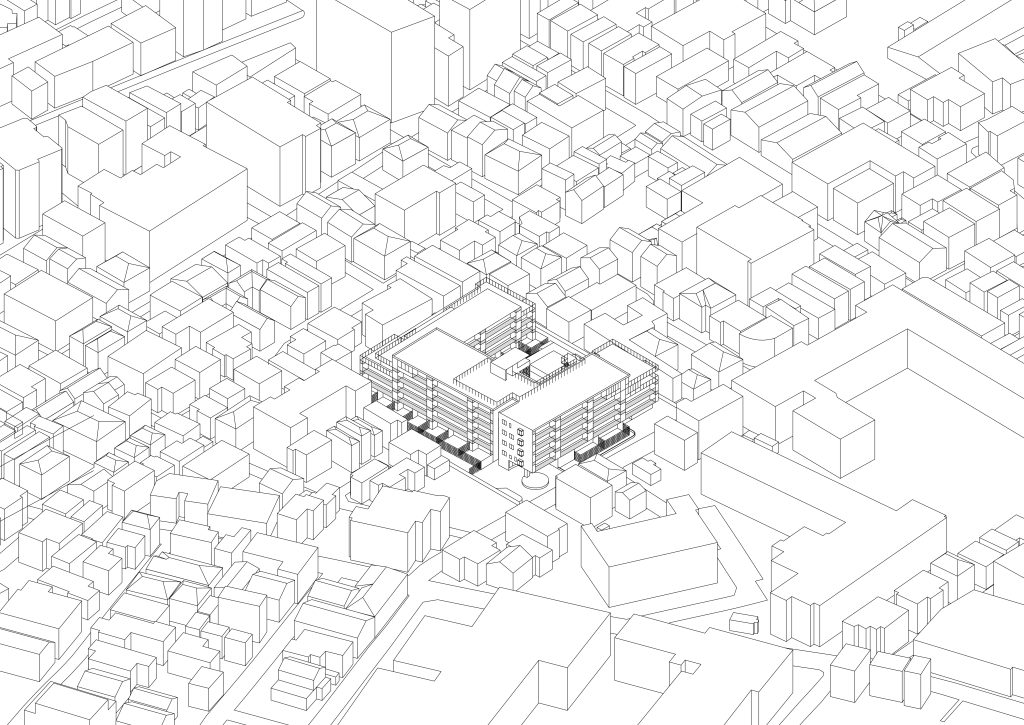

東京都内中心部にある比較的小規模の住宅団地の建替プロジェクトである。1950 年代に東京都住宅供給公社によって開発・分譲された従前の住宅団地は、建物の老朽化と住人の世代交代などにより、約 50 世帯の住人が主体となって建替計画を進めることになった。マンション建替円滑化法の改善に伴い、デベロッパー主体による等価交換事業に頼らずに、区分所有者が自ら建替組合をつくって建替事業を行う事例が見られるようになった。本計画はその典型例であり、我々設計者はマンション組合による自主事業の協力者である。建替プランの発案から建物の竣工、そして建替組合の解散まで約5年を要したが、建替事業に対する組合員の団結力、そして選定施工者の協力などに支えられて、プロジェクトは比較的スムーズに完了した。

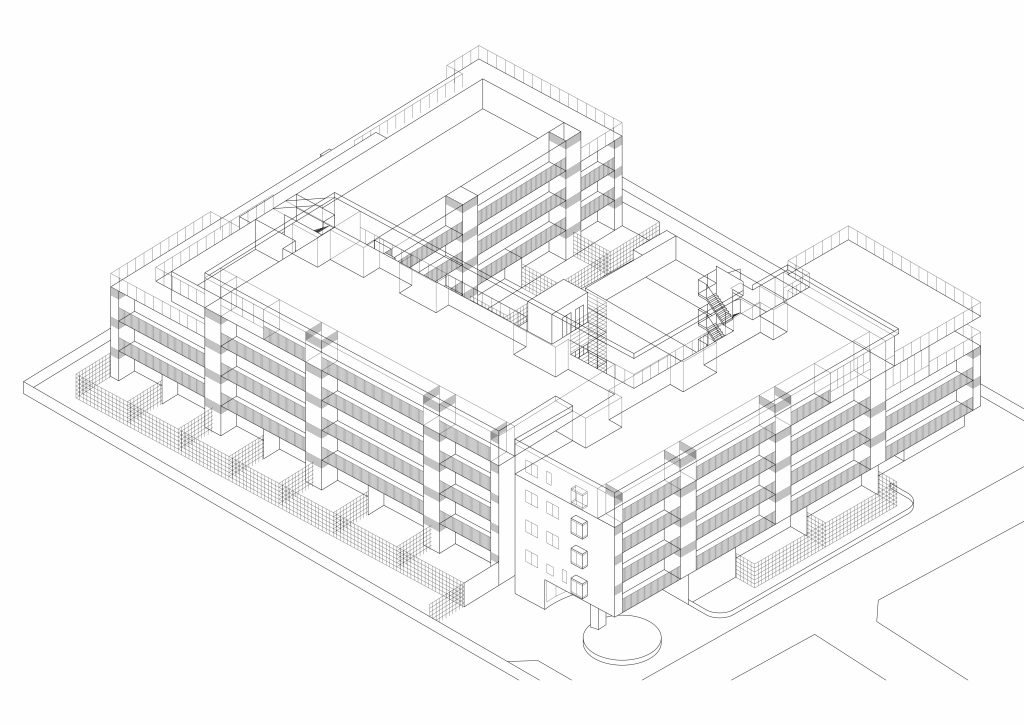

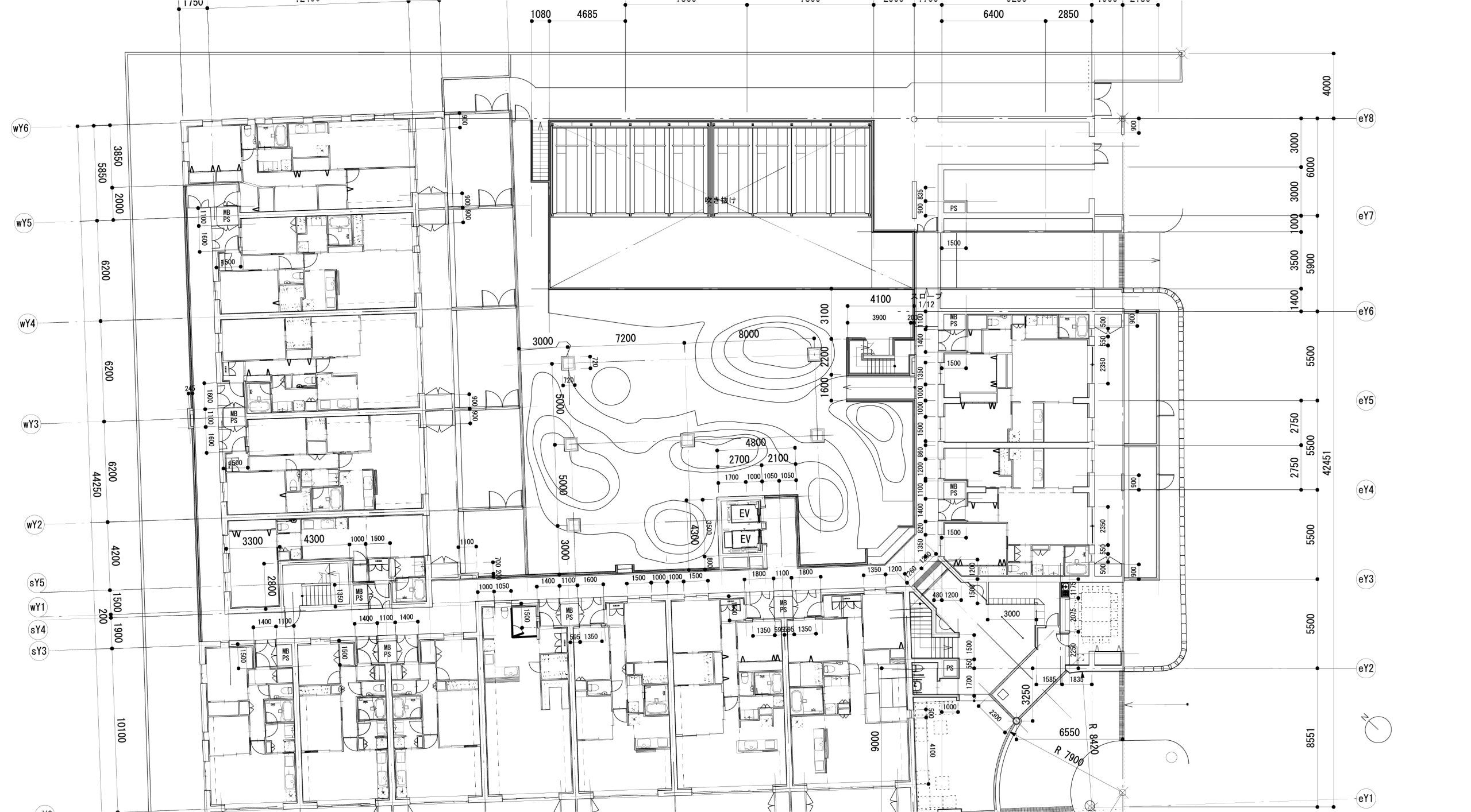

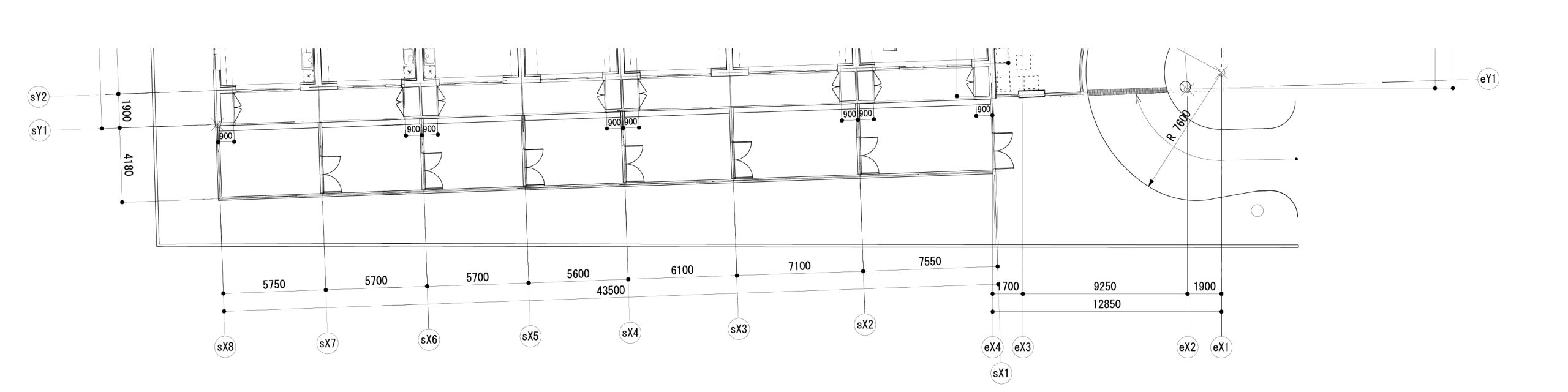

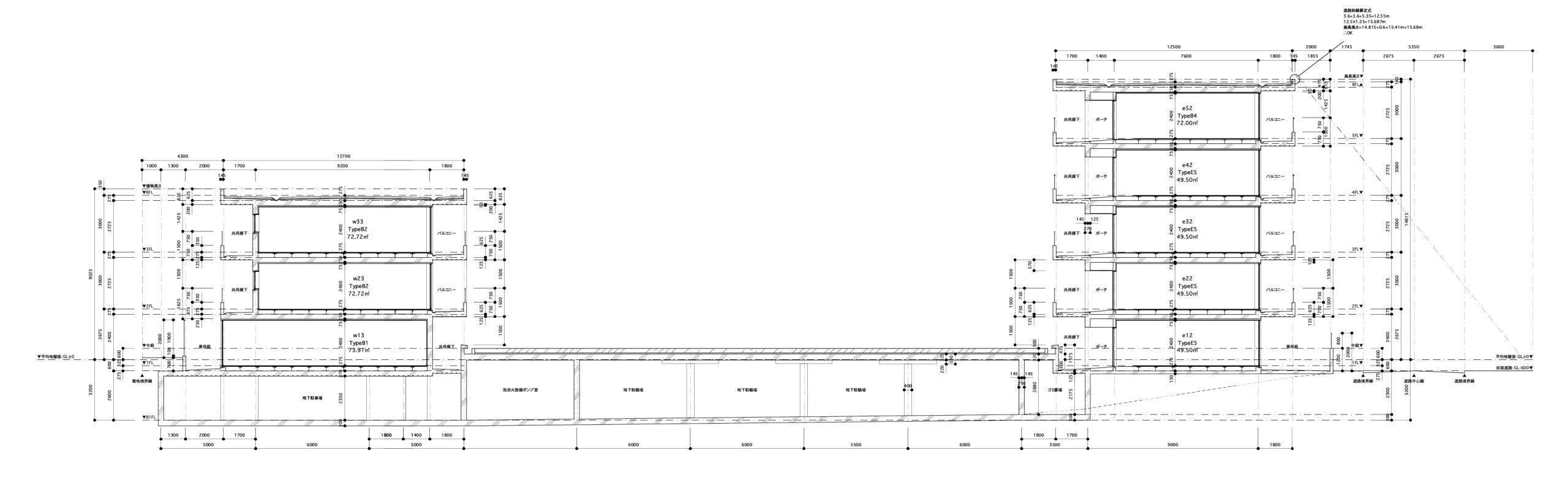

従前の団地の様子は、約 3500㎡の矩形の敷地内に、 RC壁式4階建の階段室型タイプの住棟が2棟平行して配され、住棟に挟まれた中庭のような共有空間には桜の老木が数本あった。 56 戸の住戸(延床面積 2900㎡)は全て同一の 3K タイプで専有面積 43㎥であり、また分譲当初から住み続けている多くの世帯が、団地内に複数の住戸を所有して、いわゆるネットワーク居住者であった。施主である住人約 50 世帯は、建替後の自身の住戸の広さ、場所、間取り、持ち出し資金、などに対してそれぞれ異なる要望をもっていた。我々はそれらの要望に対してある程度対応した<自由プラン>を前提として、各世帯へのヒヤリングと設計のシミュレーションを繰り返した。その結果、建替後の組合員に対する住戸は、 1R から 4LDK まで大小様々なタイプ、様々な間取り、様々な仕様のものが混在しており、増床分の売却住戸を含めると全体で 74 戸(平均 68㎡)となった。建物全体は、中央に中庭を持つコの字型(延床 6900㎡)で、地上 5 階地下 1 階の RC ラーメン造の建物となっている。なお従前の住戸の間取りは、建替後の屋上庭園の一部に再現してある。

ここで、マンションの建替の成立条件について、例えば「建替前と建替後の各住戸の床面積が同じで、各住人の持ち出し資金がゼロになるための条件」(必要経費は無視するとして)を整理してみる。 Sa:従前の総延床面積、Sb:建替後の総延床面積、Vc:建設コストの単価、Vs:売却金額の単価、とすると、

Sb × Vc =(Sb - Sa)× Vs

すなわち、建設費と増床分の売却金額が同じであることが条件であり、この式を変形すると、

Sb/(Sb - Sa)= Vs/Vc

すなわち増床分と建替後の総延床面積の比が、建設単価と売却単価の比と同じであることが条件となる。例えば、総床面積を 2 倍にして建設単価の 2 倍の単価で増床分を売却すれば成立、あるいは総床面積を 3 倍にして建設単価の 1.5 倍の単価で増床分を売却すれば成立、総床面積が従前の 1.5 倍の場合は建設単価の 3 倍の単価で増床分を売却すれば成立、ということになる。

1階平面図 1/250

従前/従後の住戸構成の比較

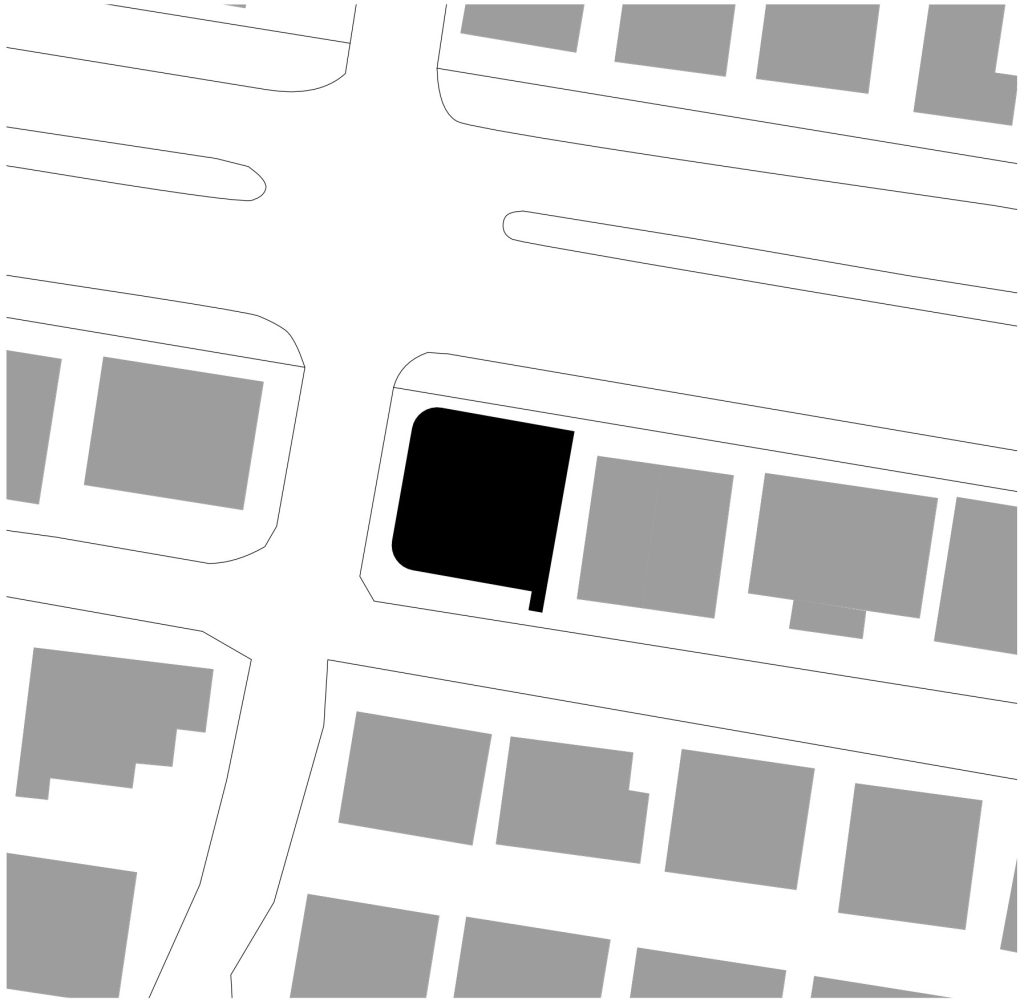

配置図

1階平面図

西-東断面図