用途 専用住宅

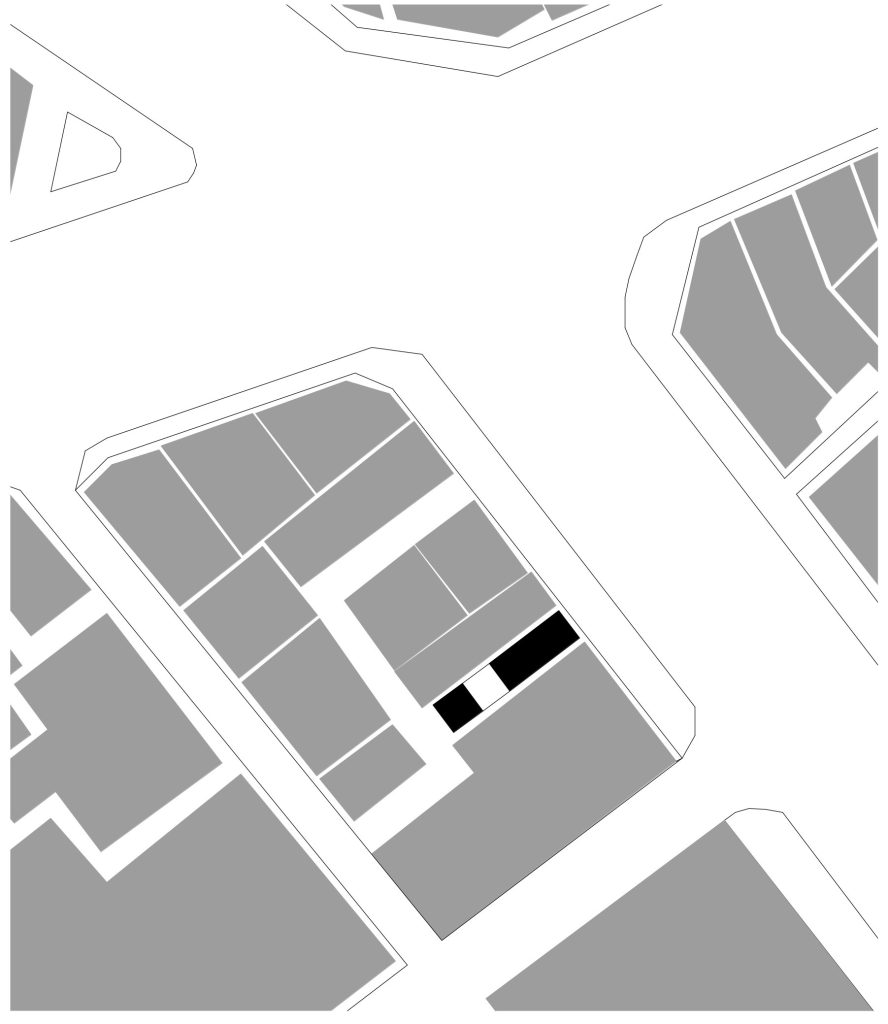

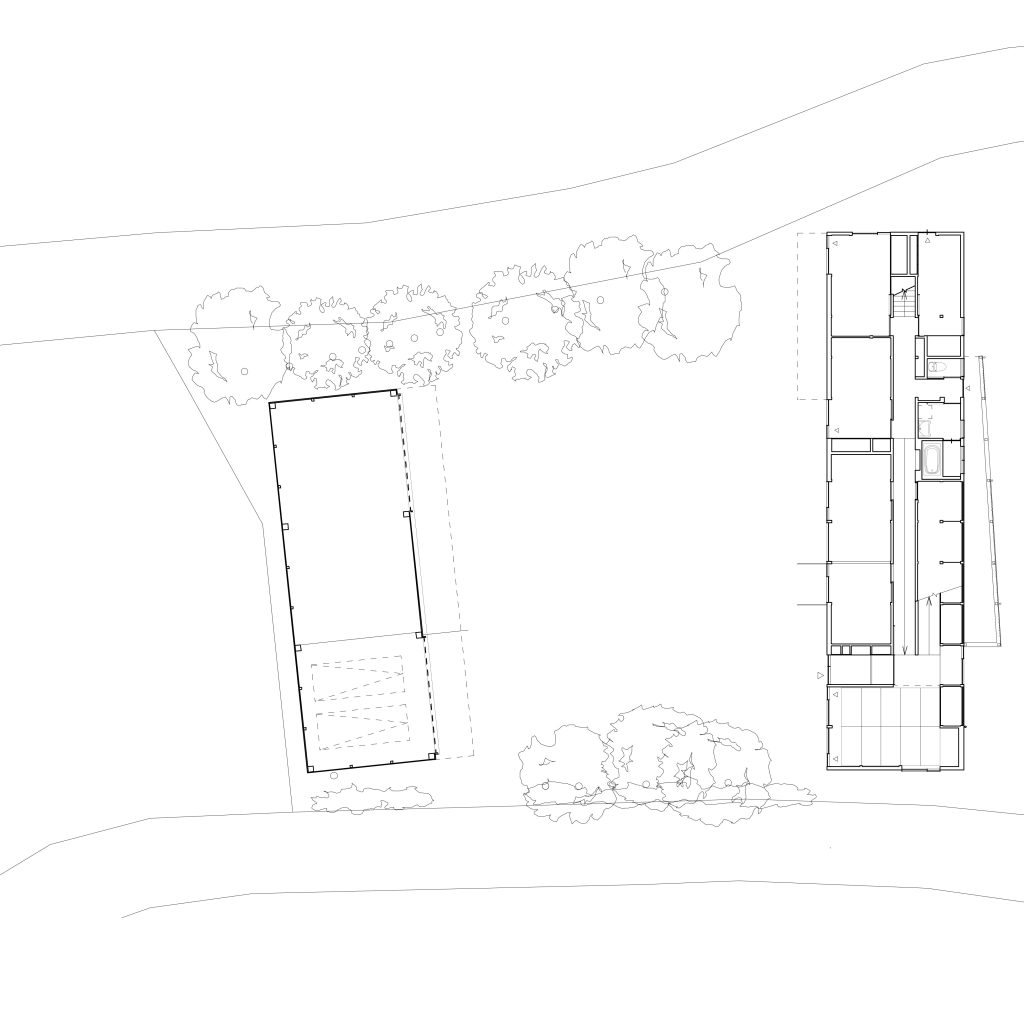

場所 東京都中央区

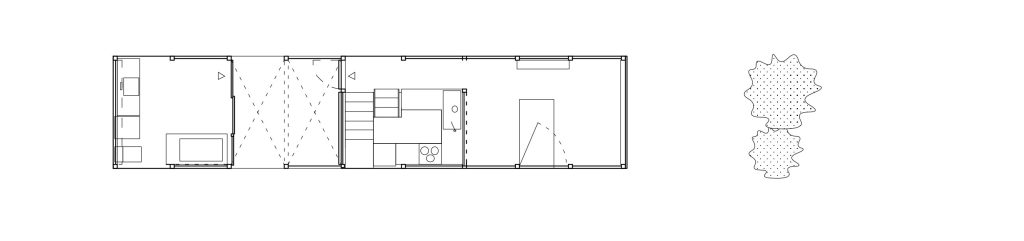

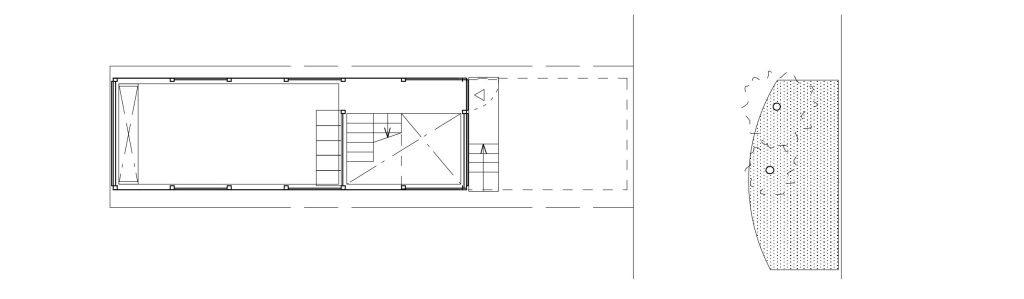

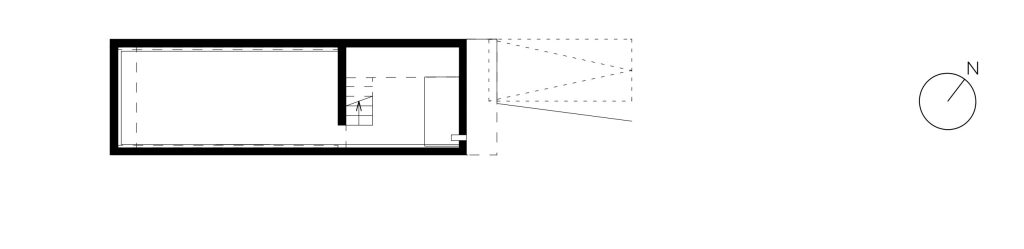

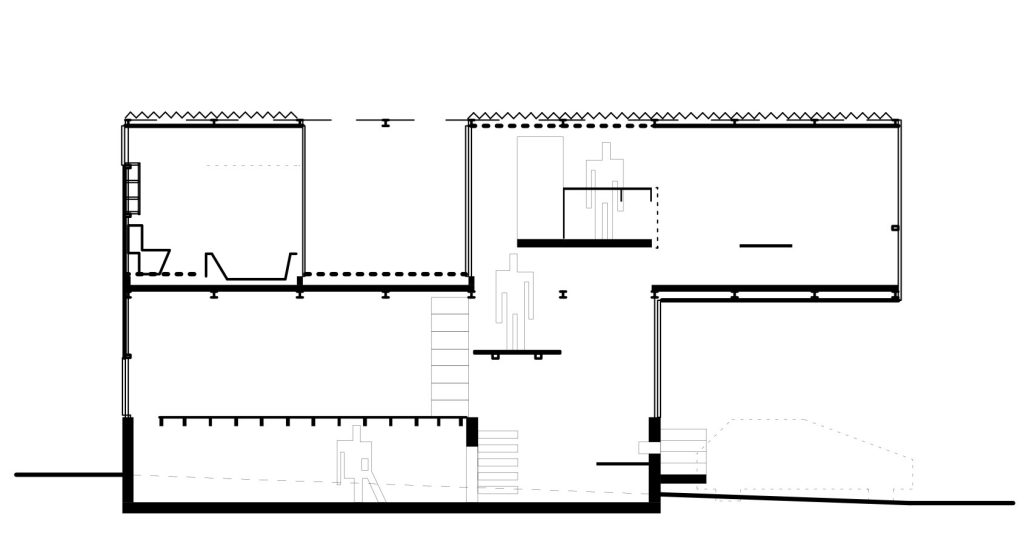

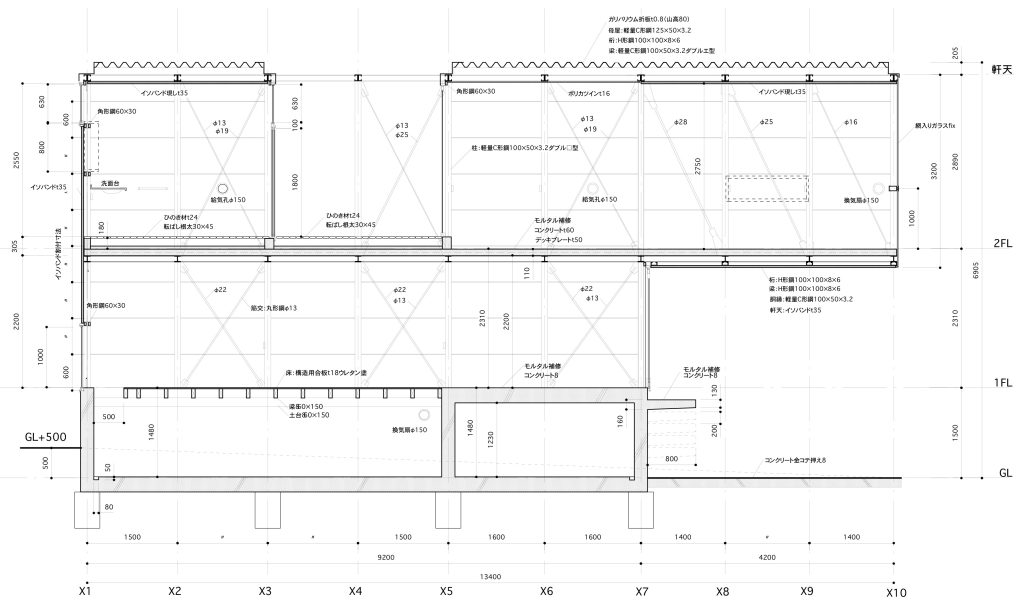

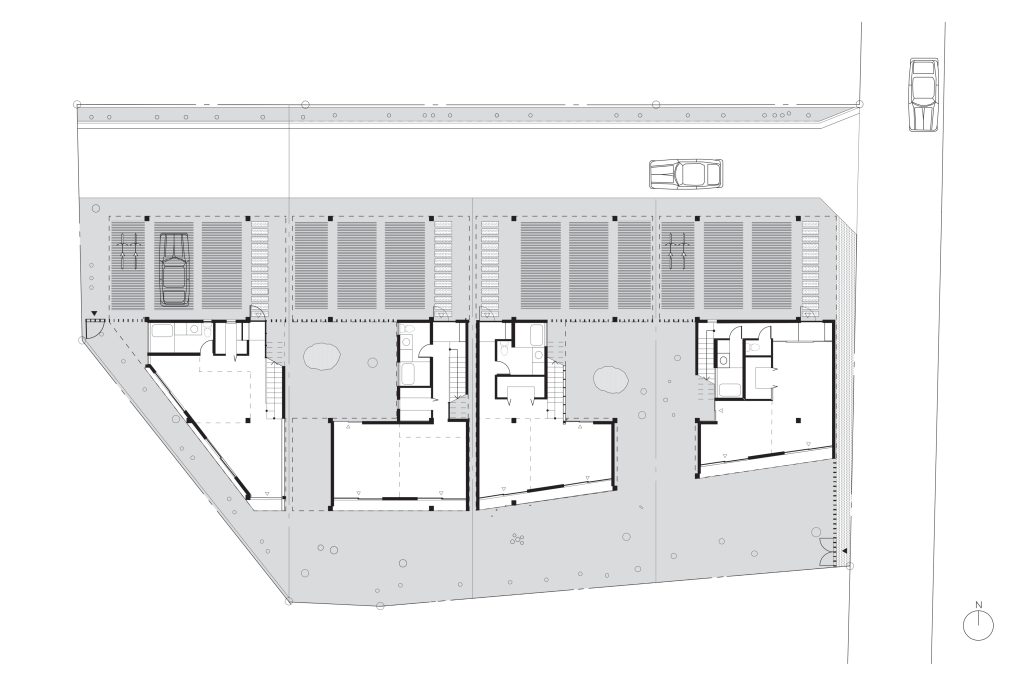

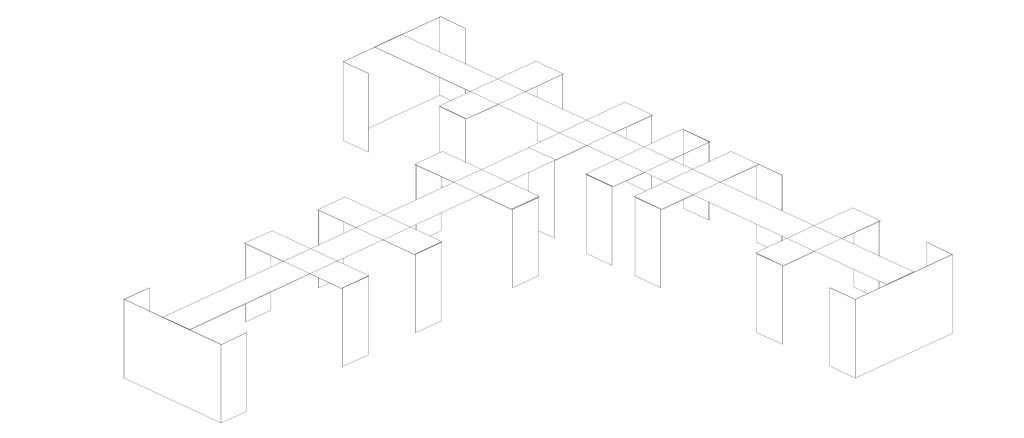

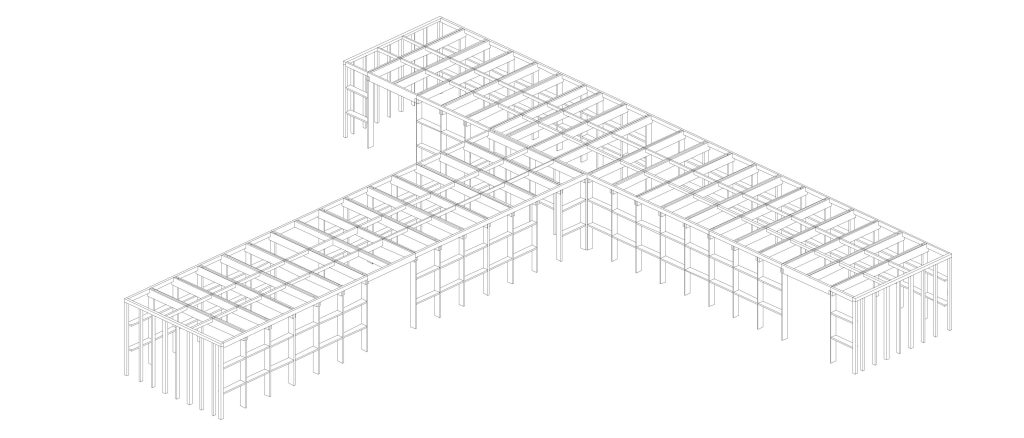

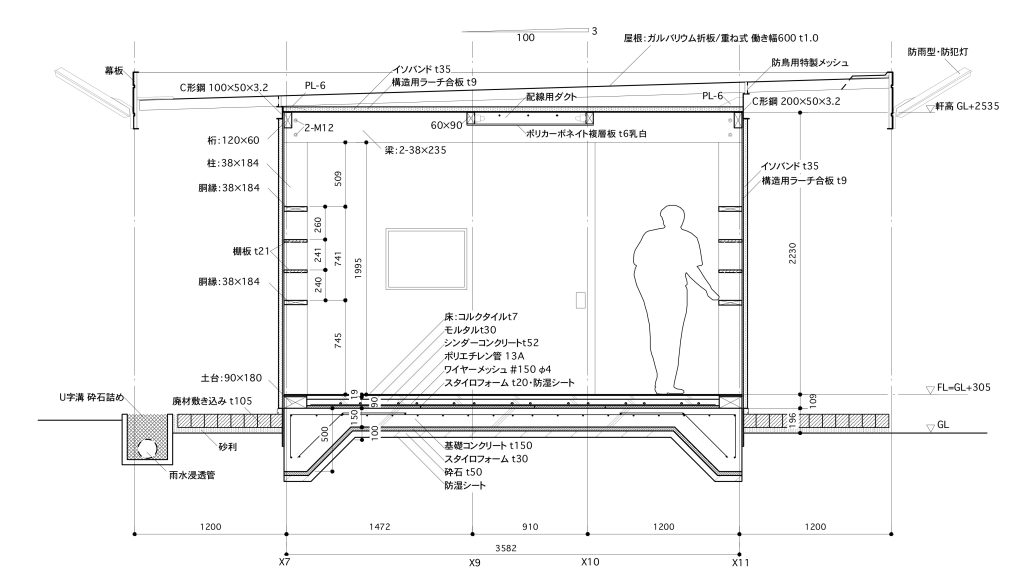

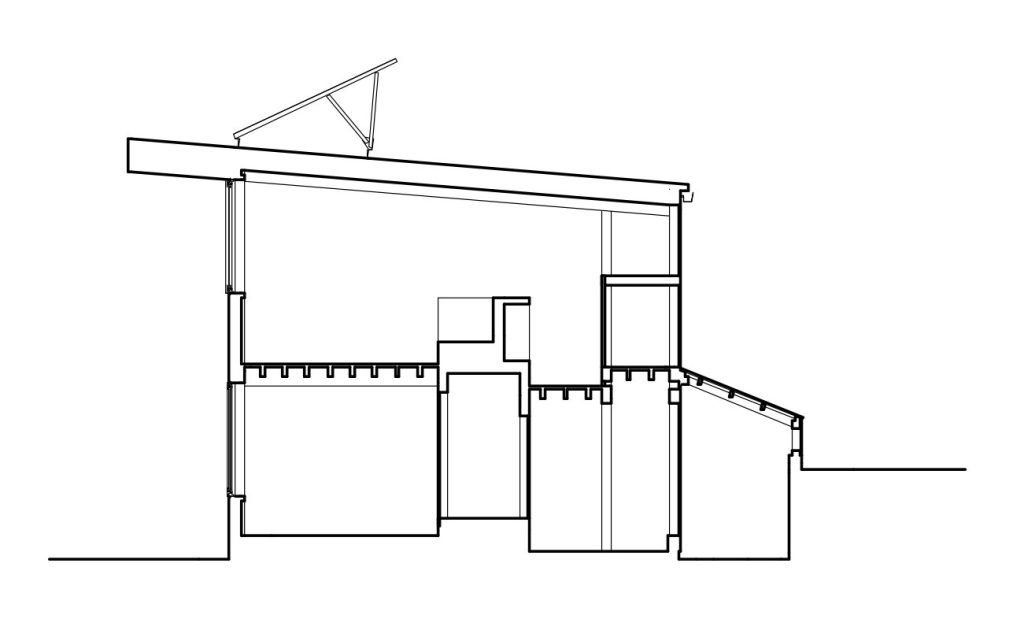

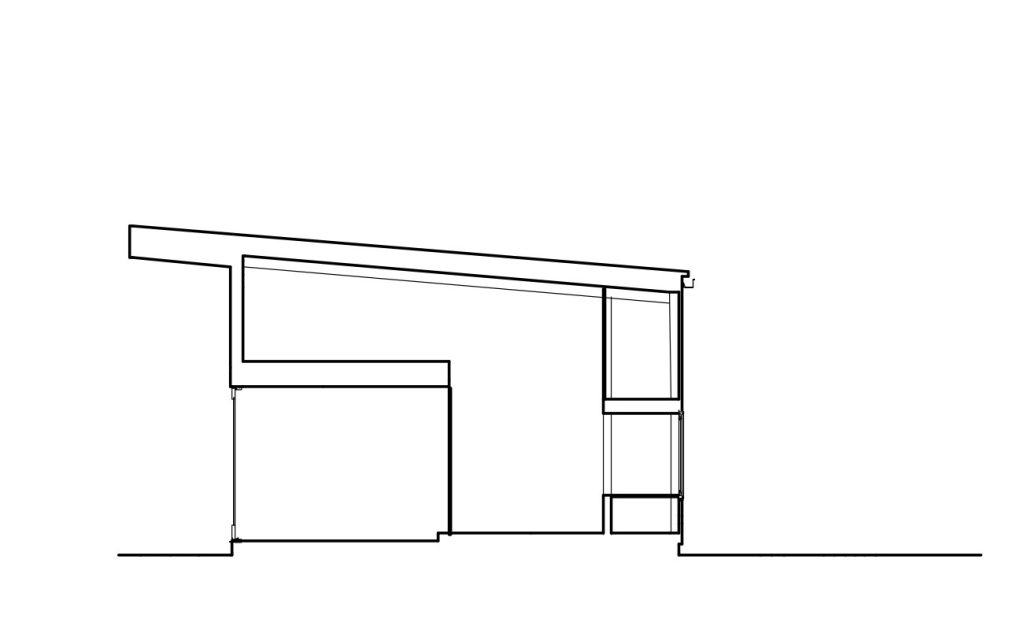

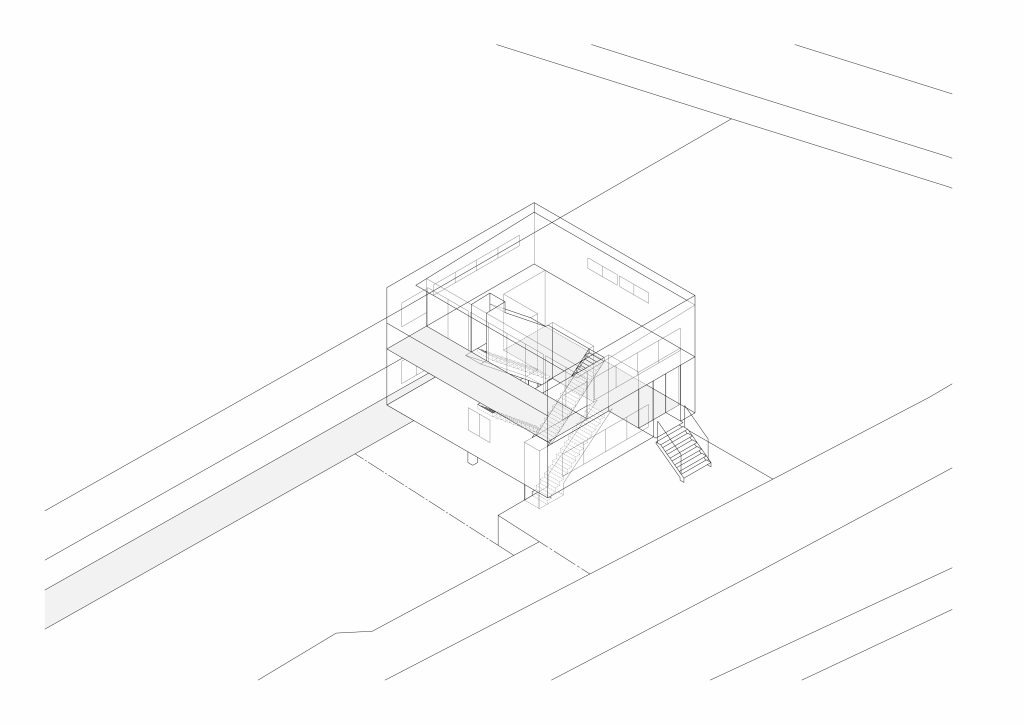

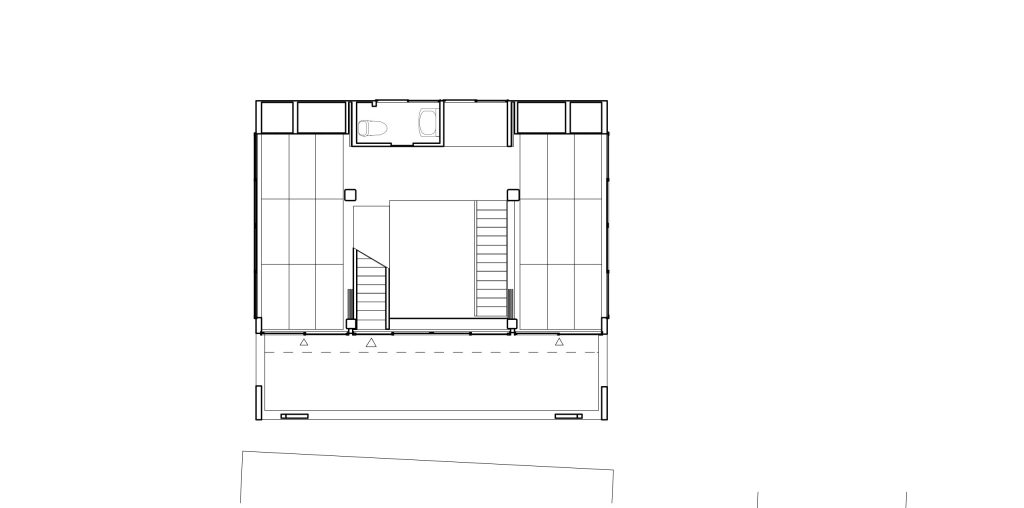

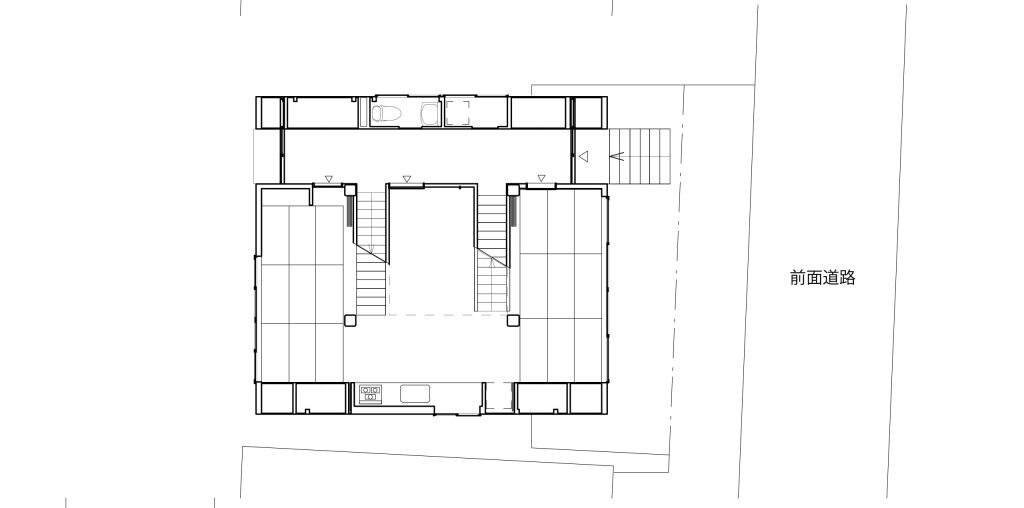

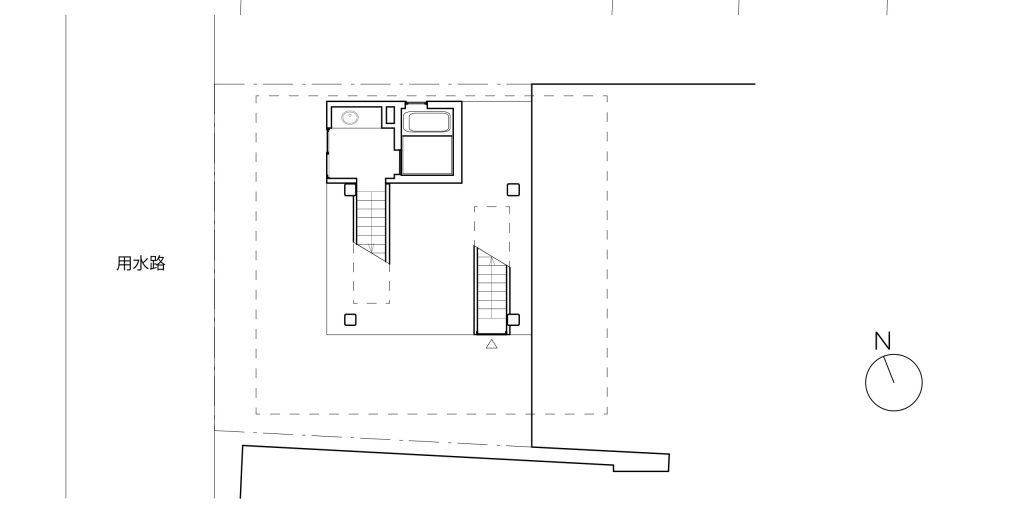

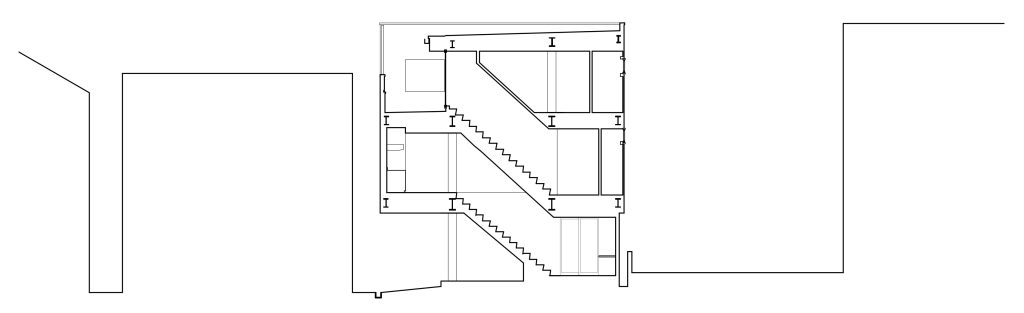

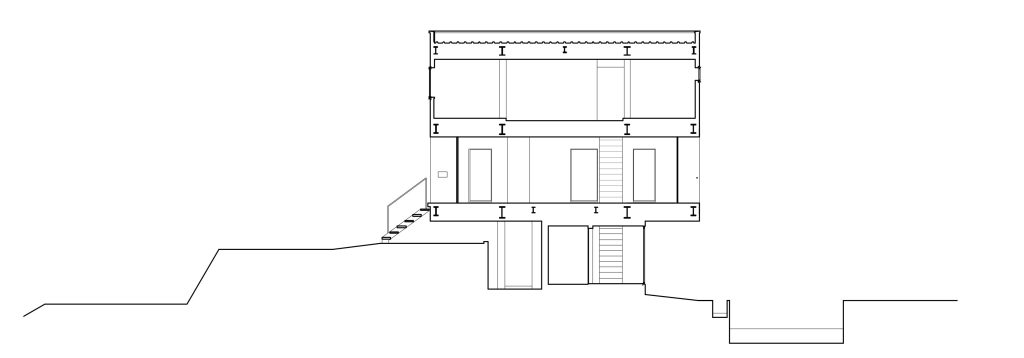

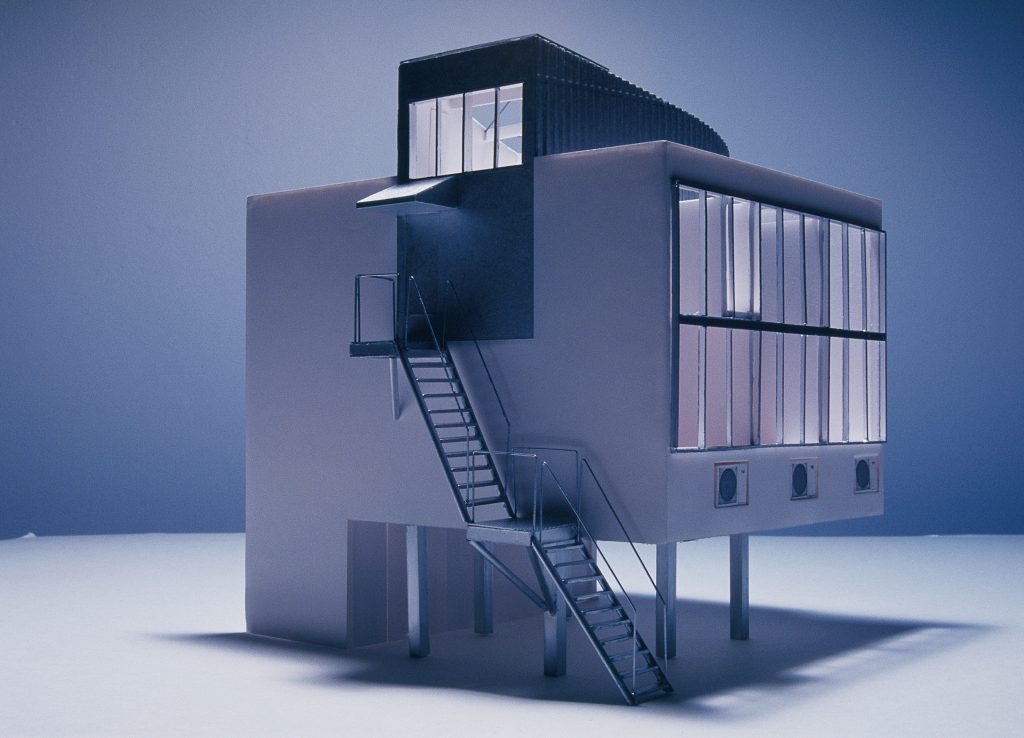

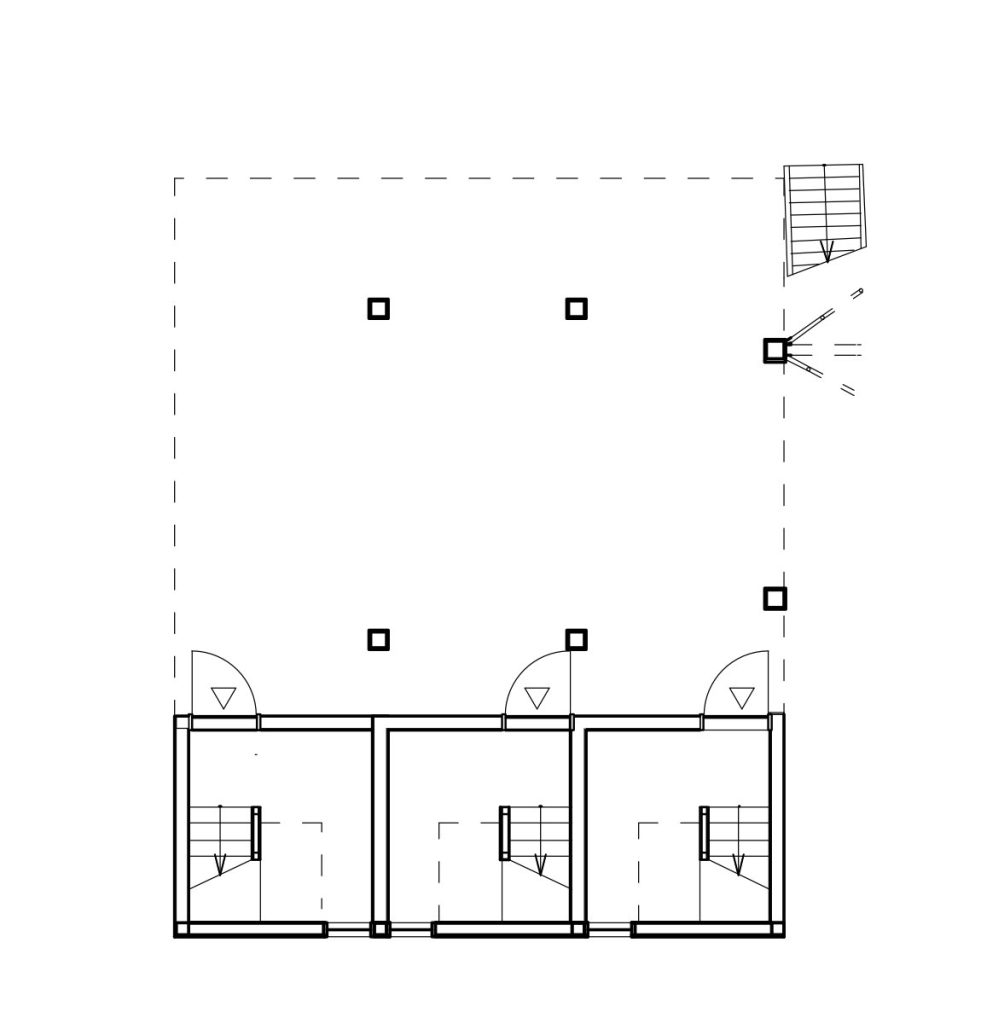

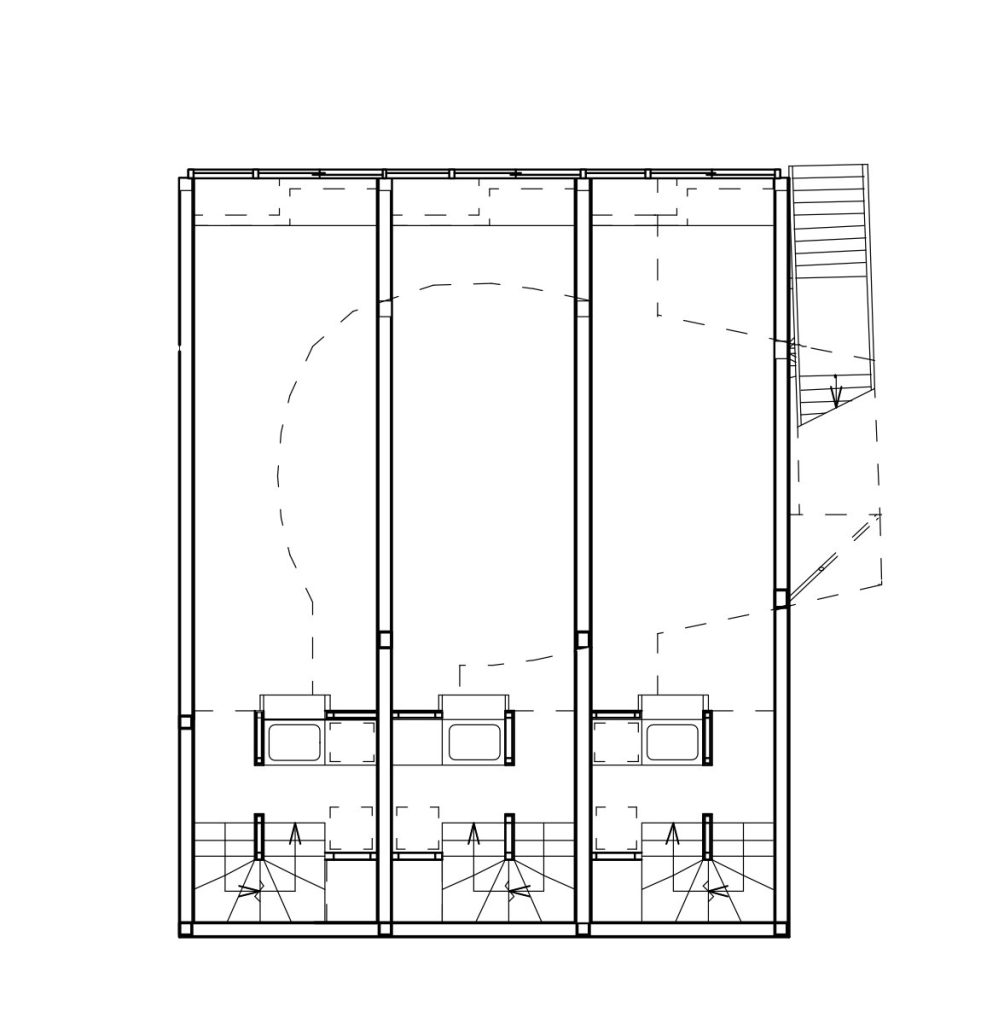

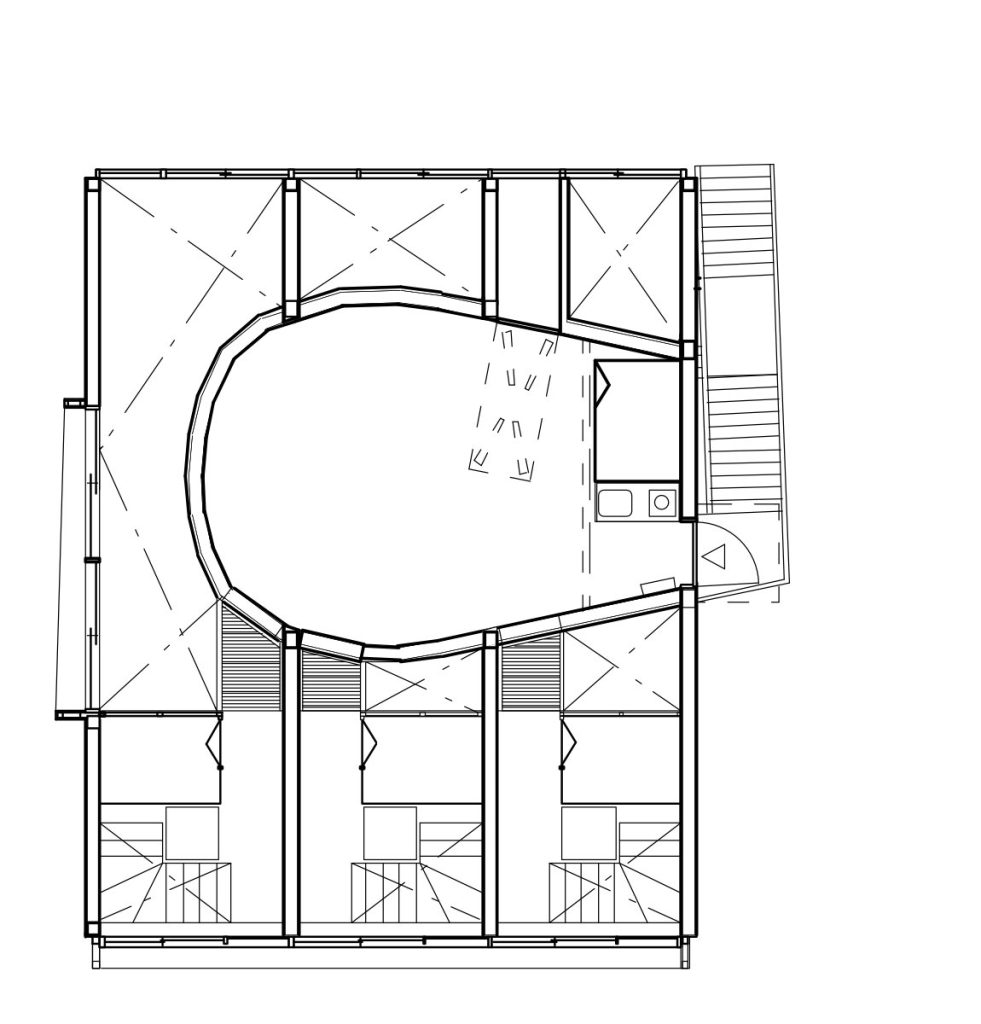

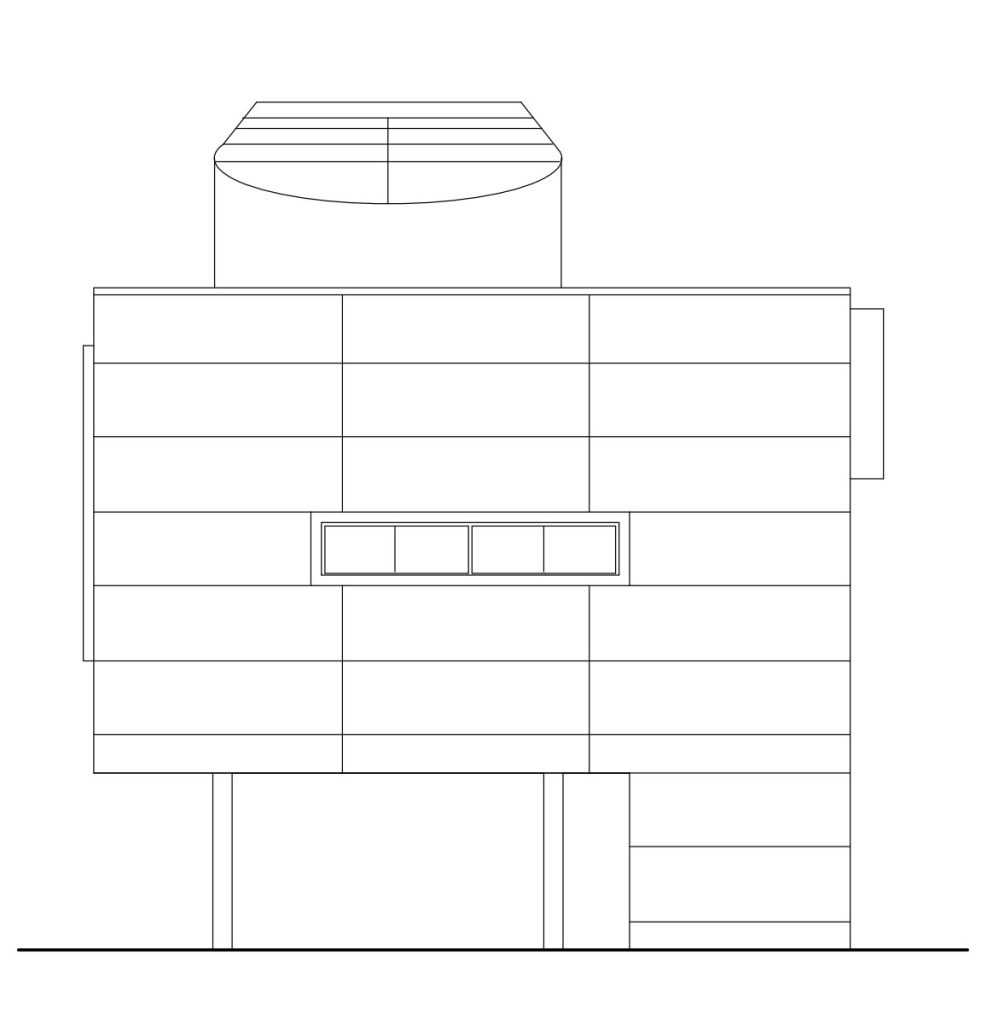

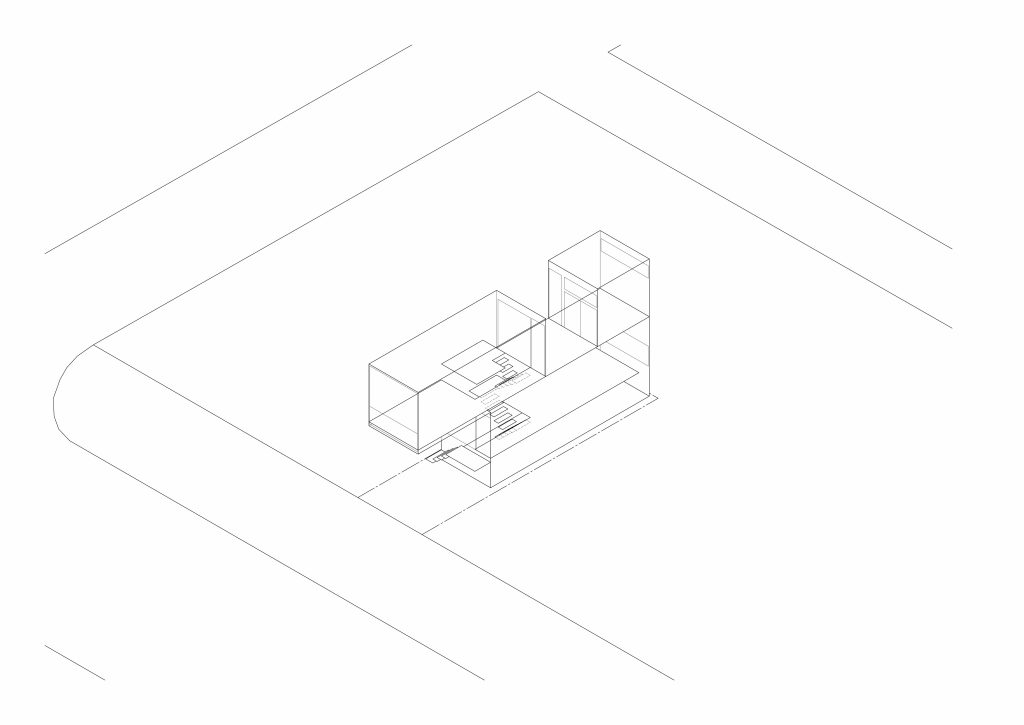

構造 軽量鉄骨ブレース造2階建

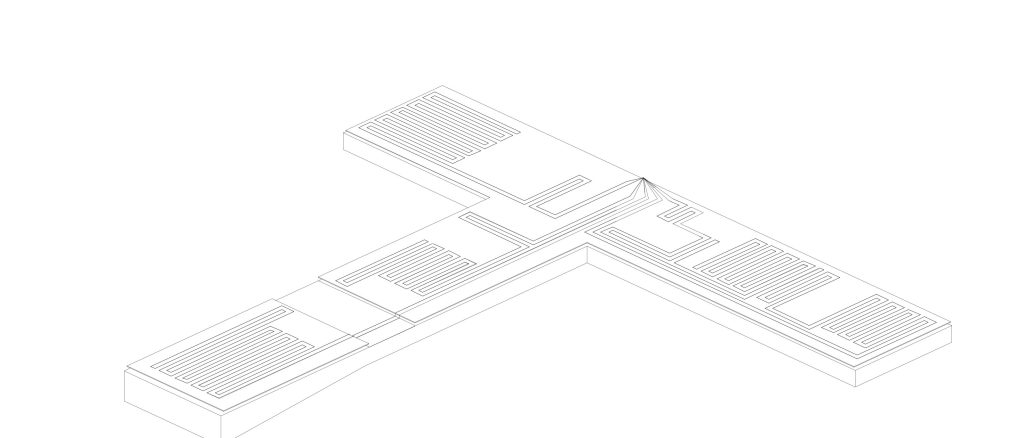

基礎形状 鋼管杭の上ベタ基礎

空調形式 個別式エアコン

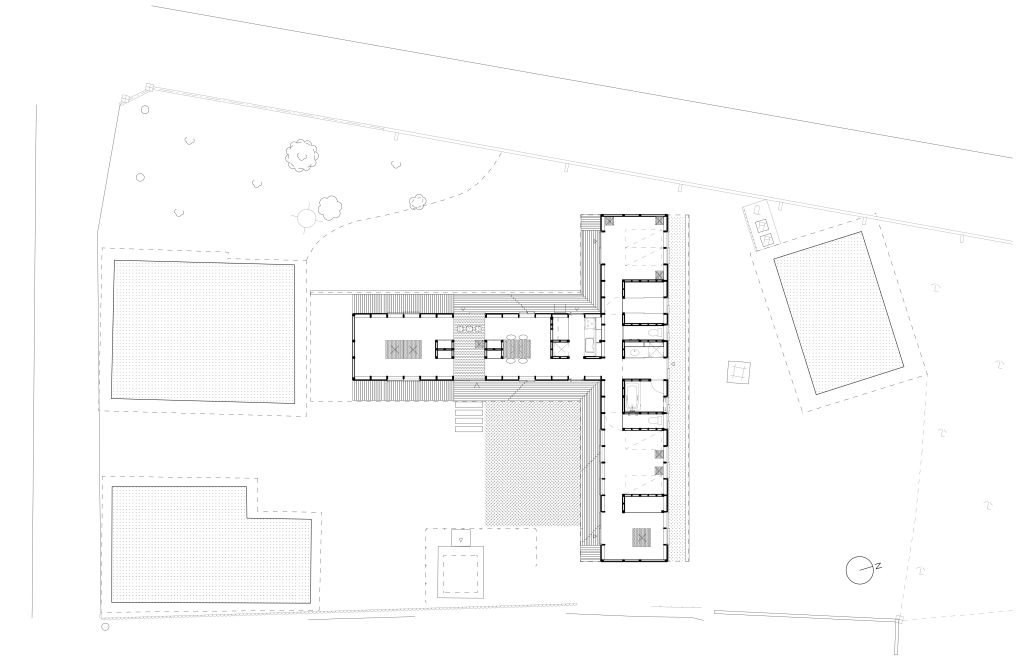

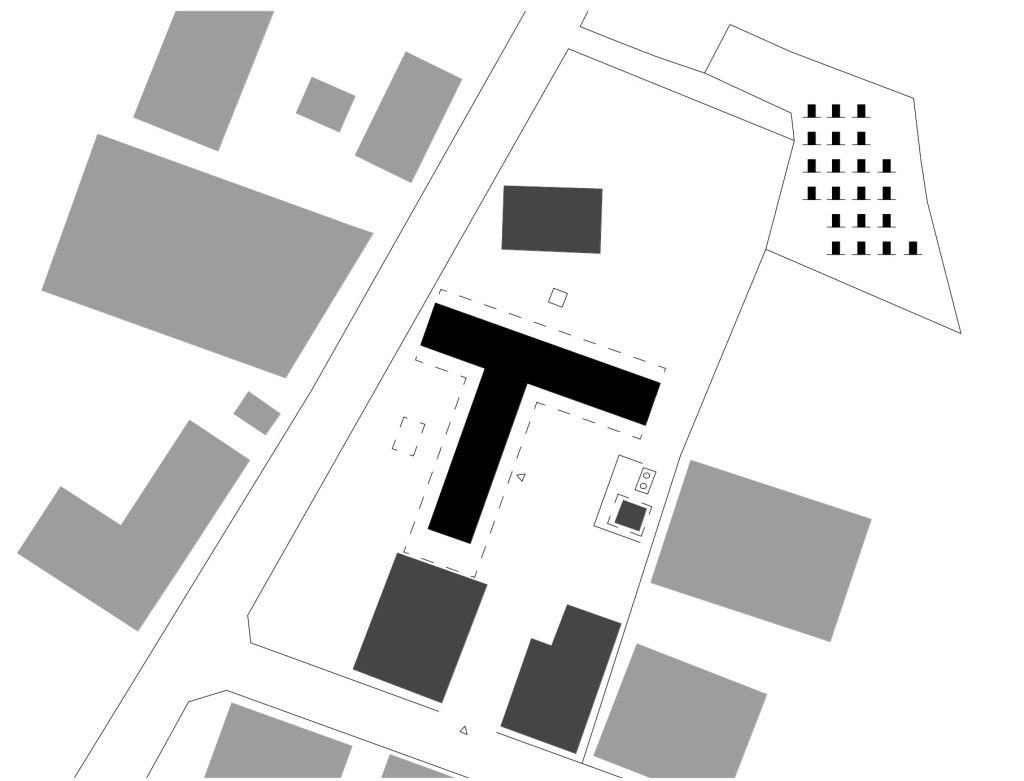

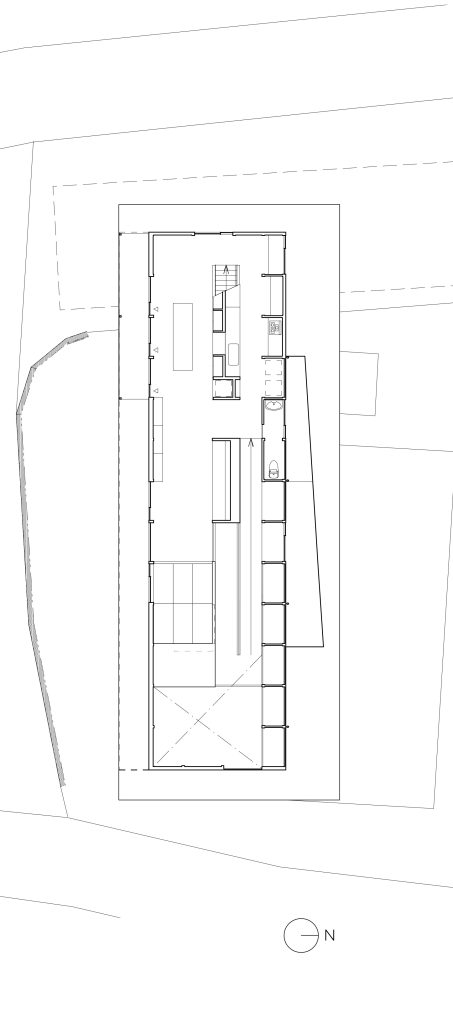

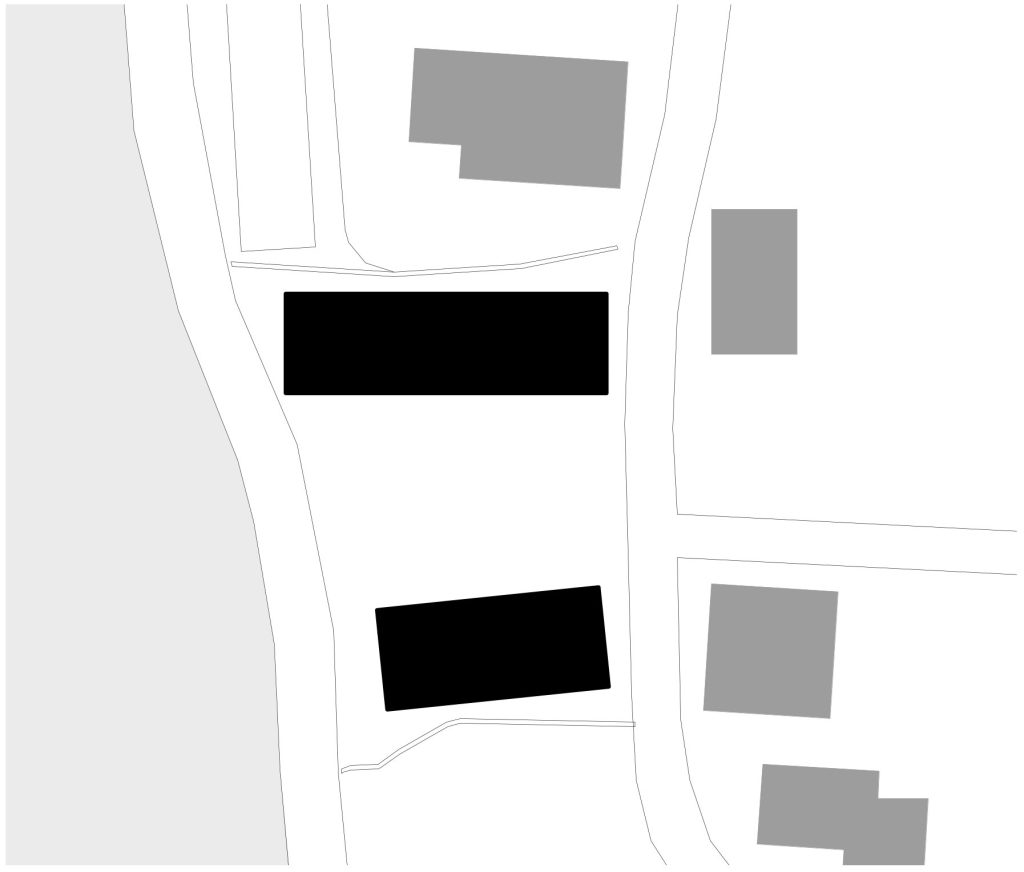

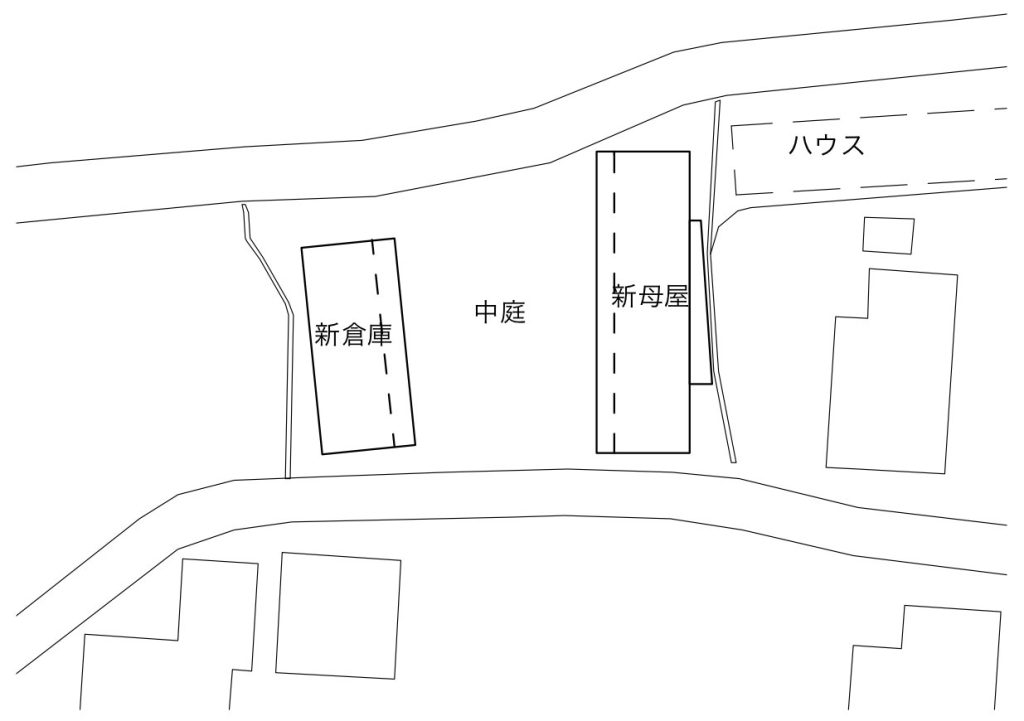

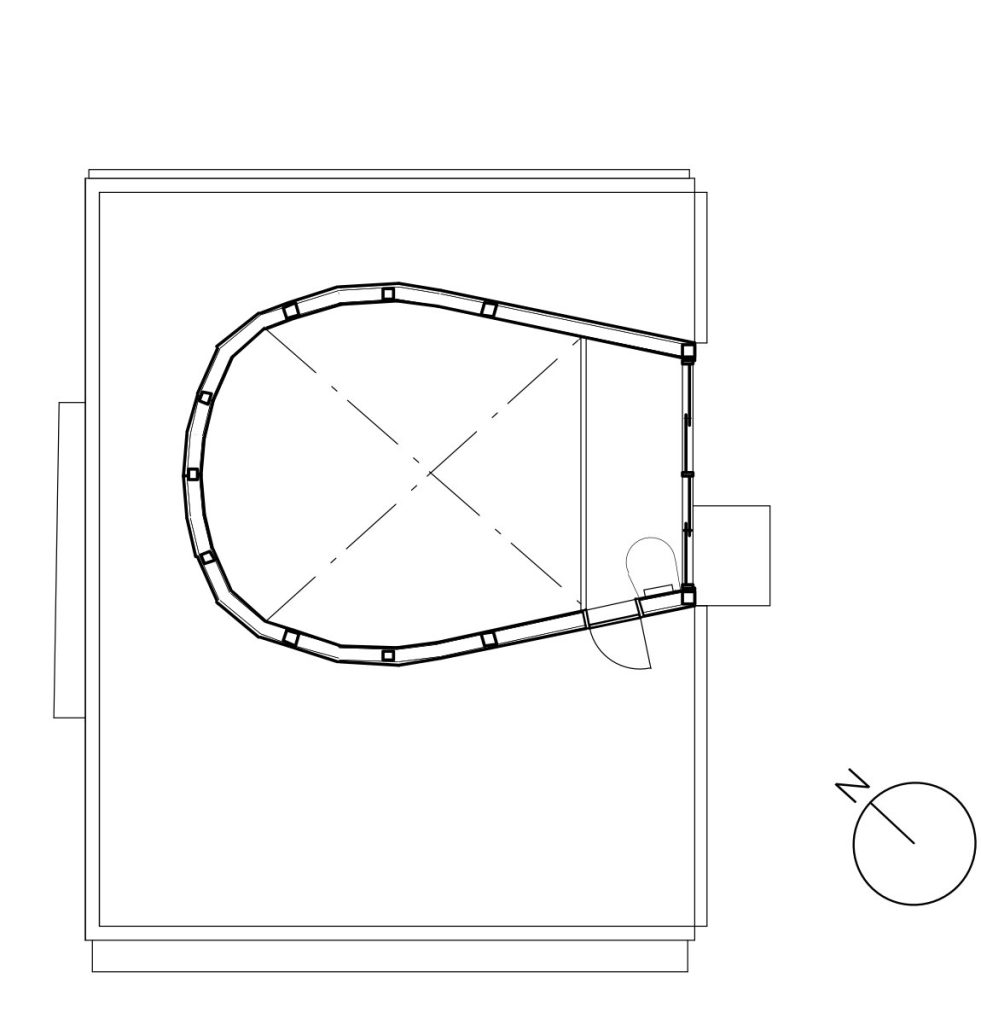

敷地面積 51㎡

建築面積 38㎡

延床面積 69㎡

竣工年 2001年

意匠設計 東海大学岩岡竜夫研究室

構造設計 金箱構造設計事務所

設備設計 東海大学岩岡竜夫研究室

施工 日祥工業

掲載誌 住宅建築2002/9

Architecture a Vivre 2005/3

『Tokyo Houses』(teNeues 2002)

『街角のちいさいおうち』(東海大学出版会 2004)

受賞等 東京建築士会住宅建築賞(2002)イソバンド・イソッハ・デザインコンテスト入選(2003)

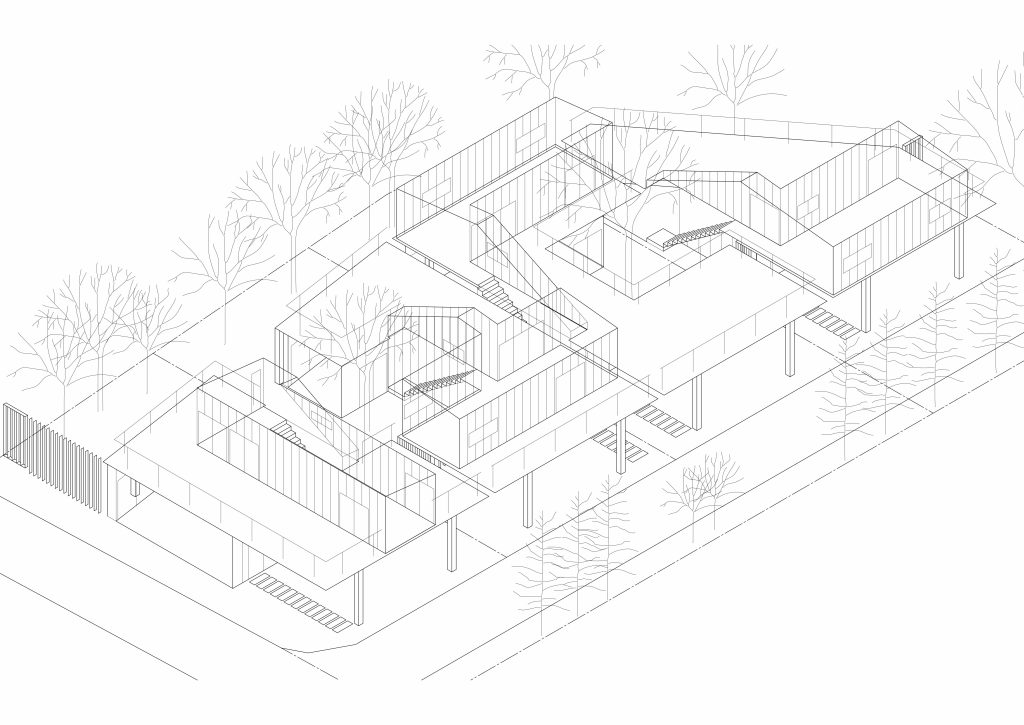

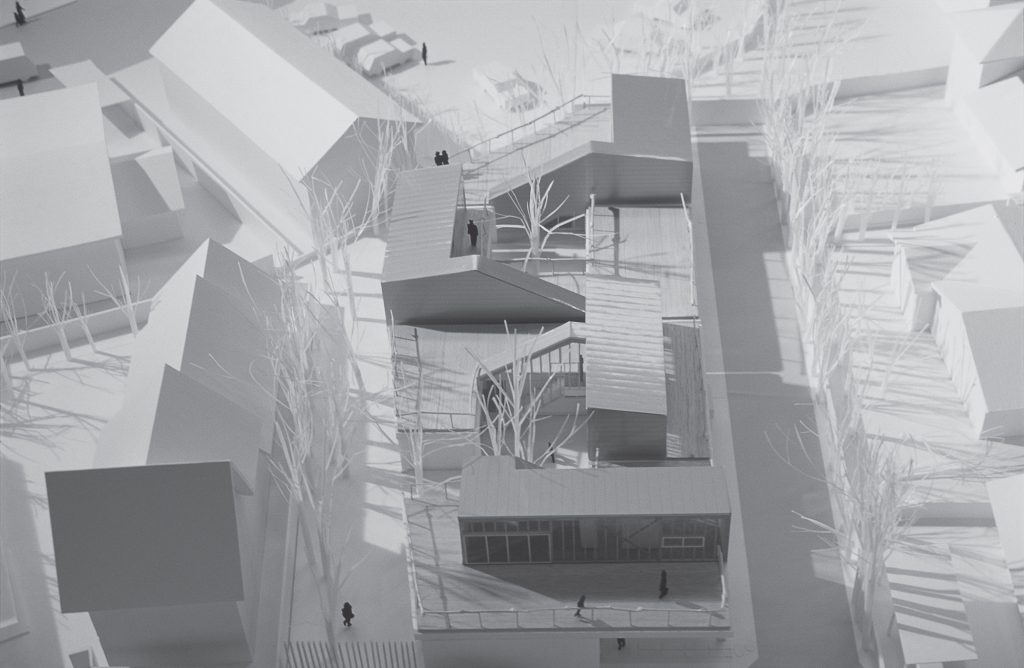

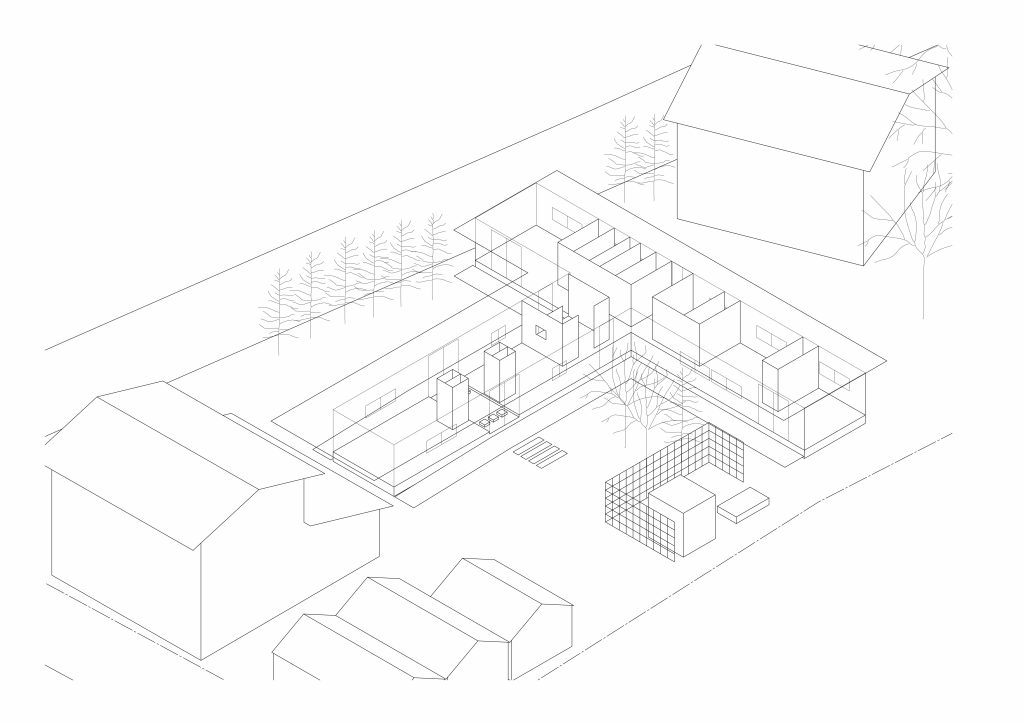

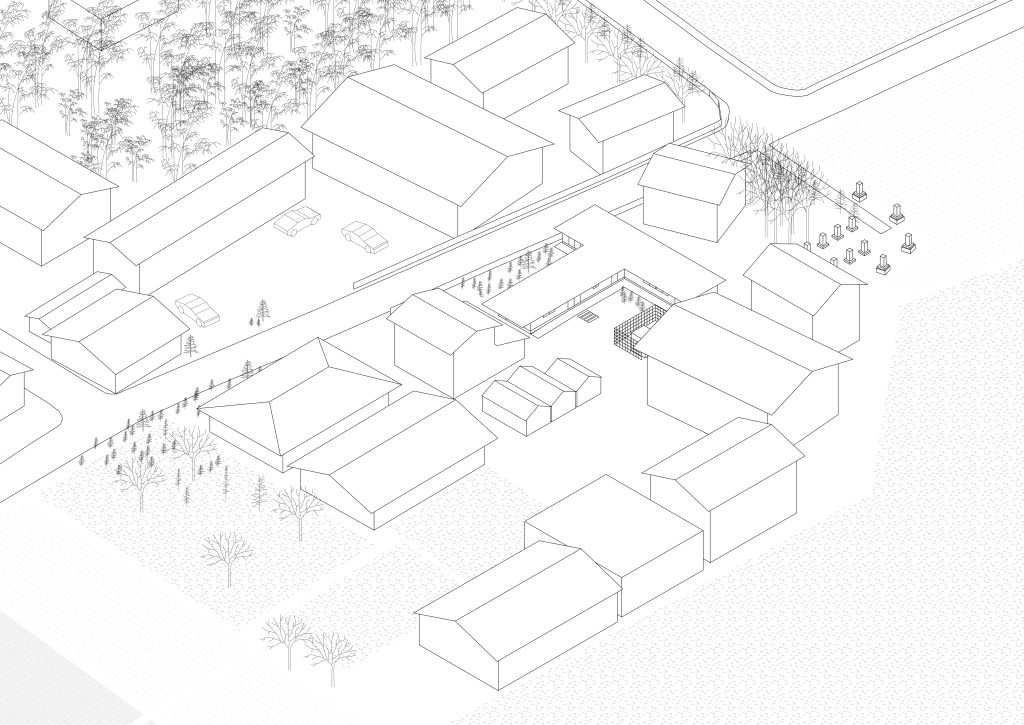

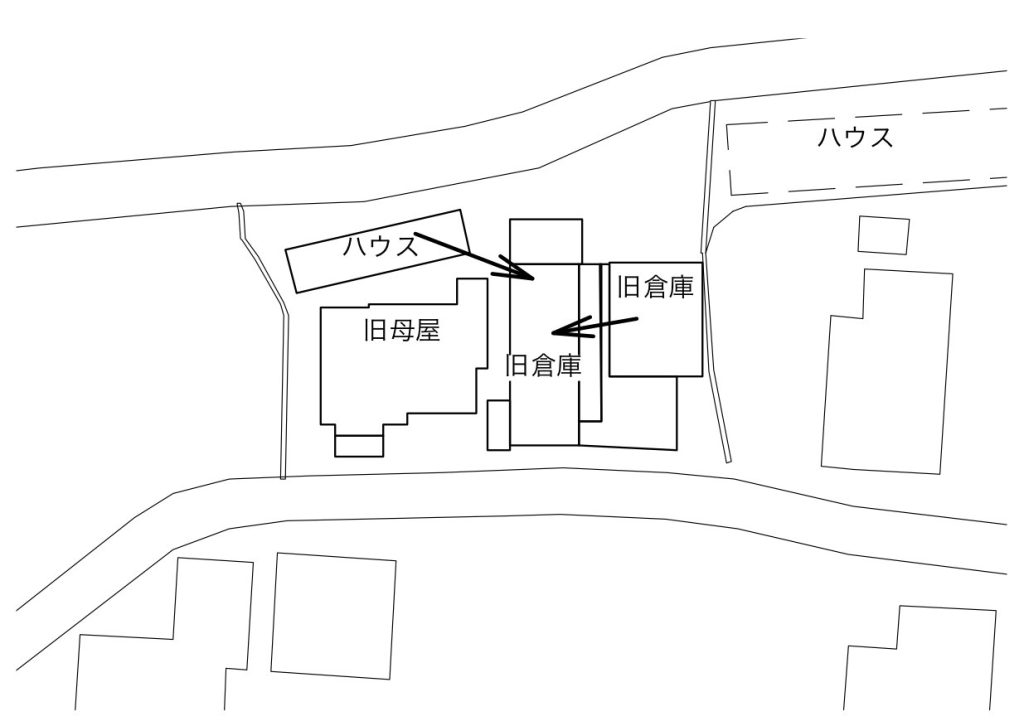

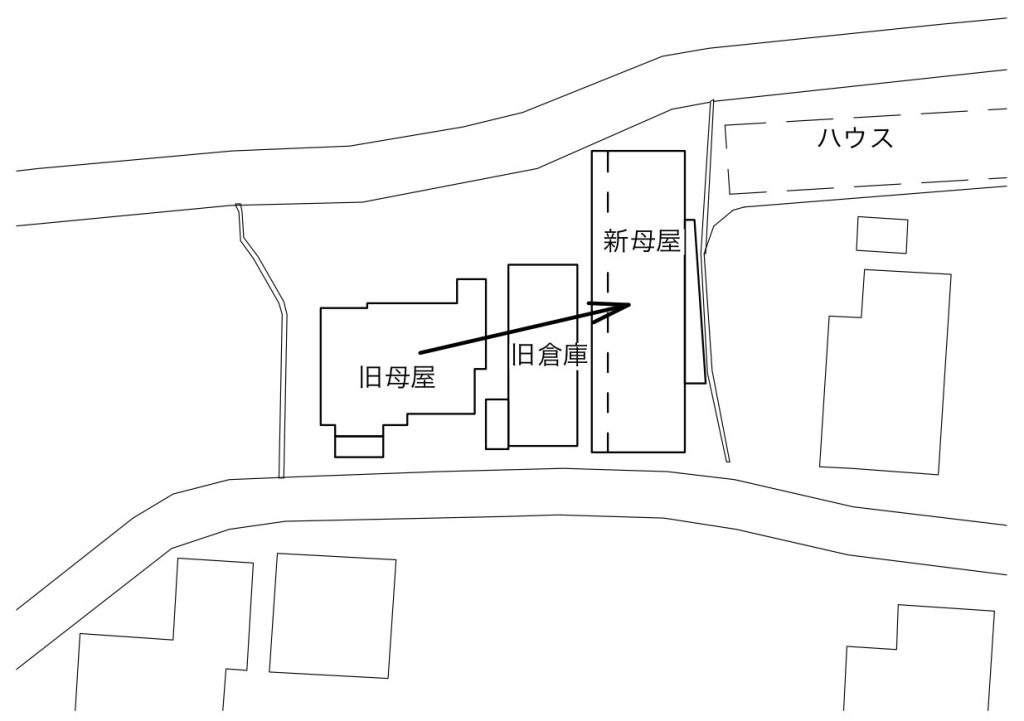

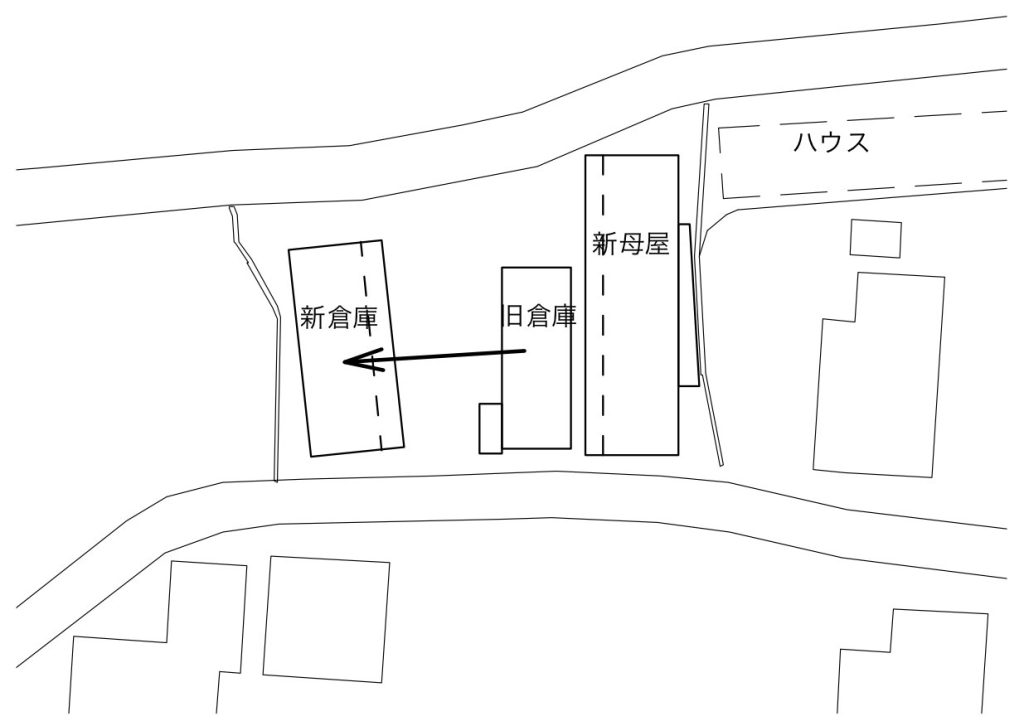

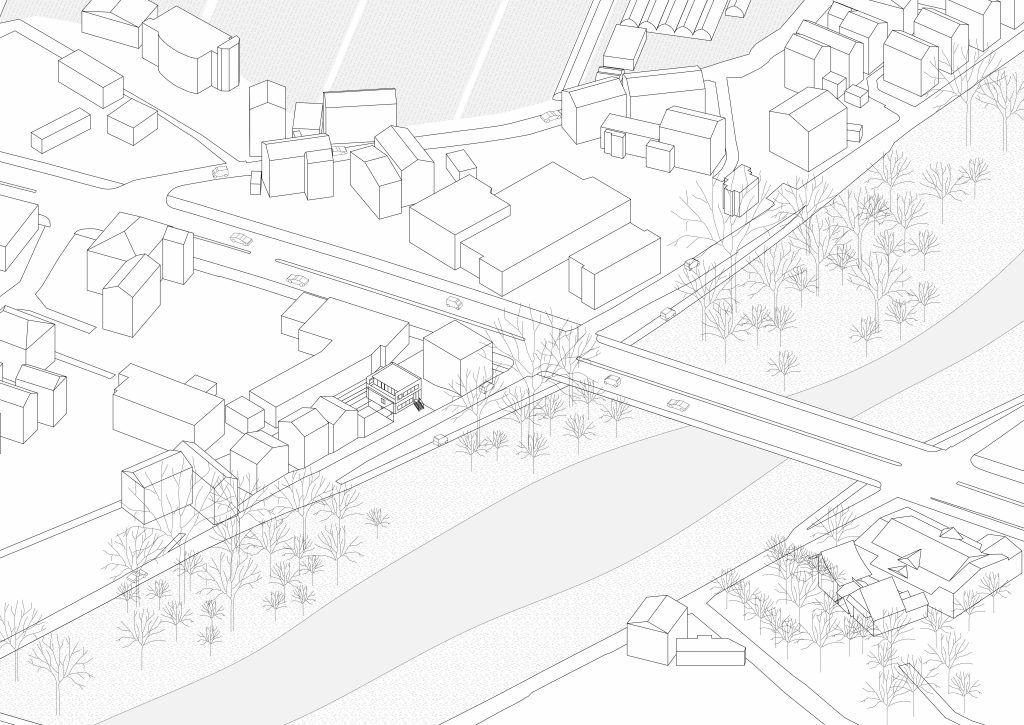

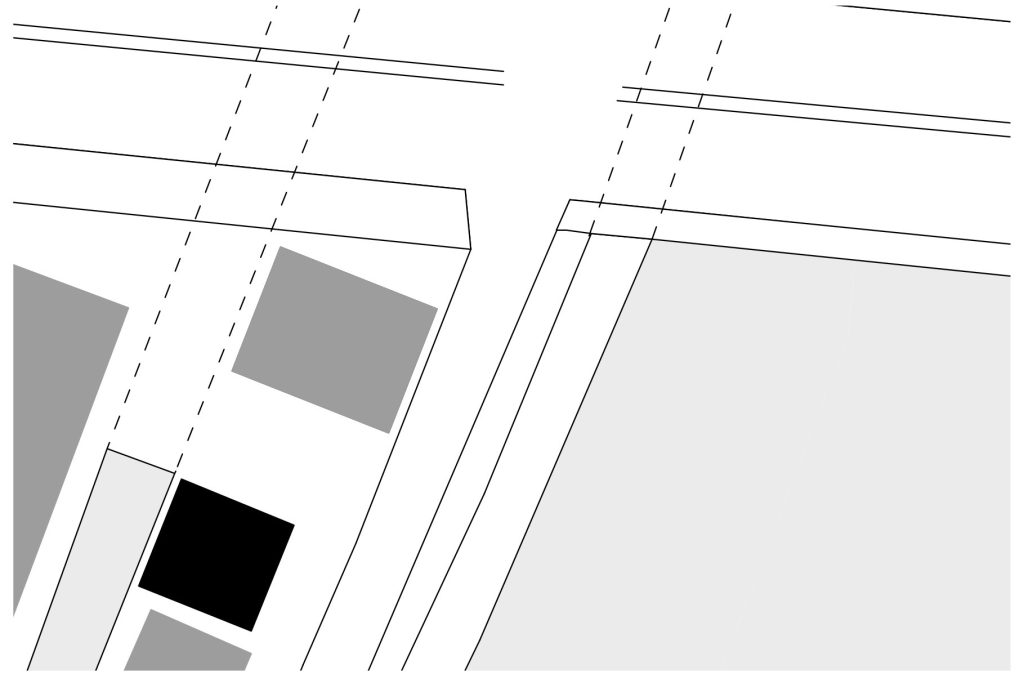

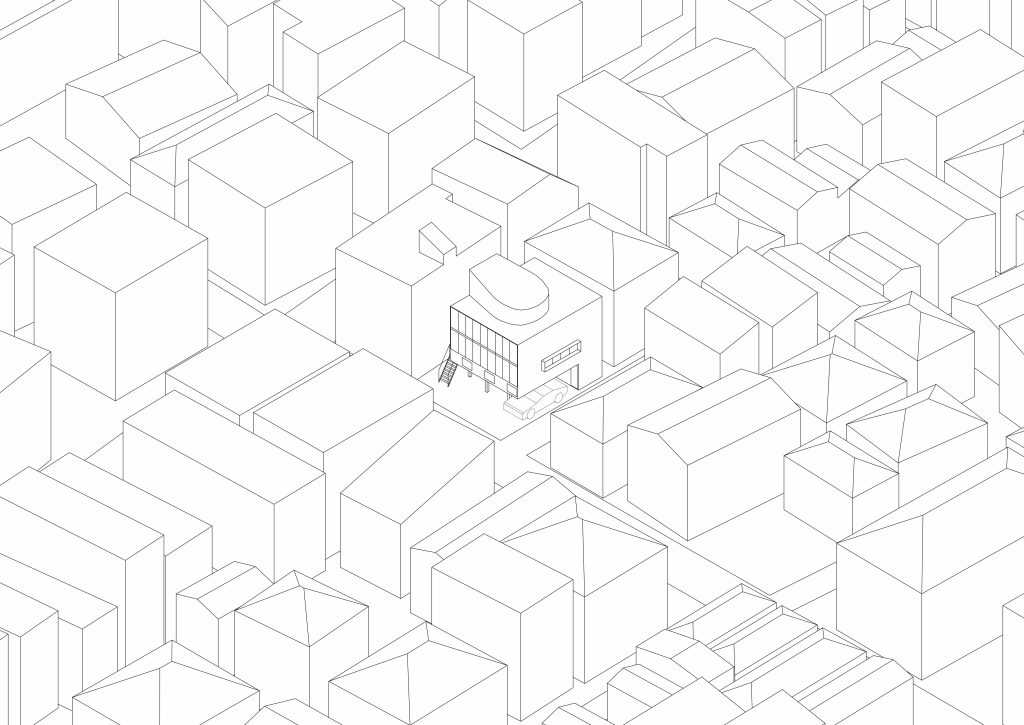

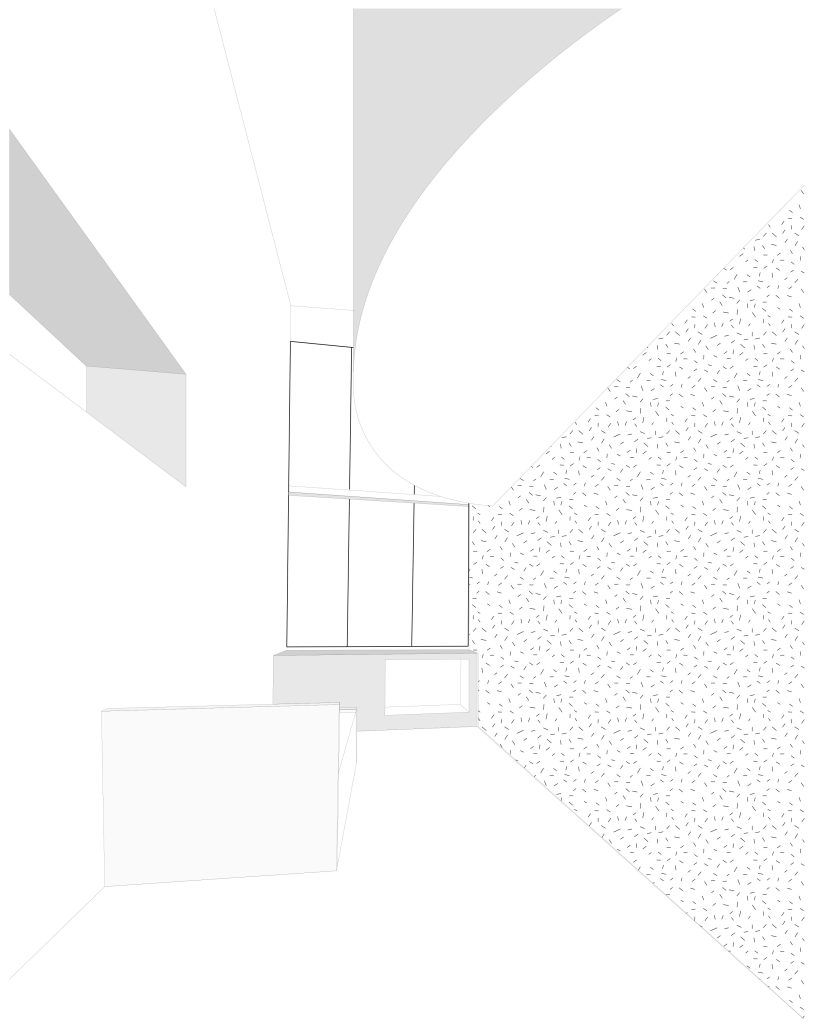

都心の隙間に住空間を構築する

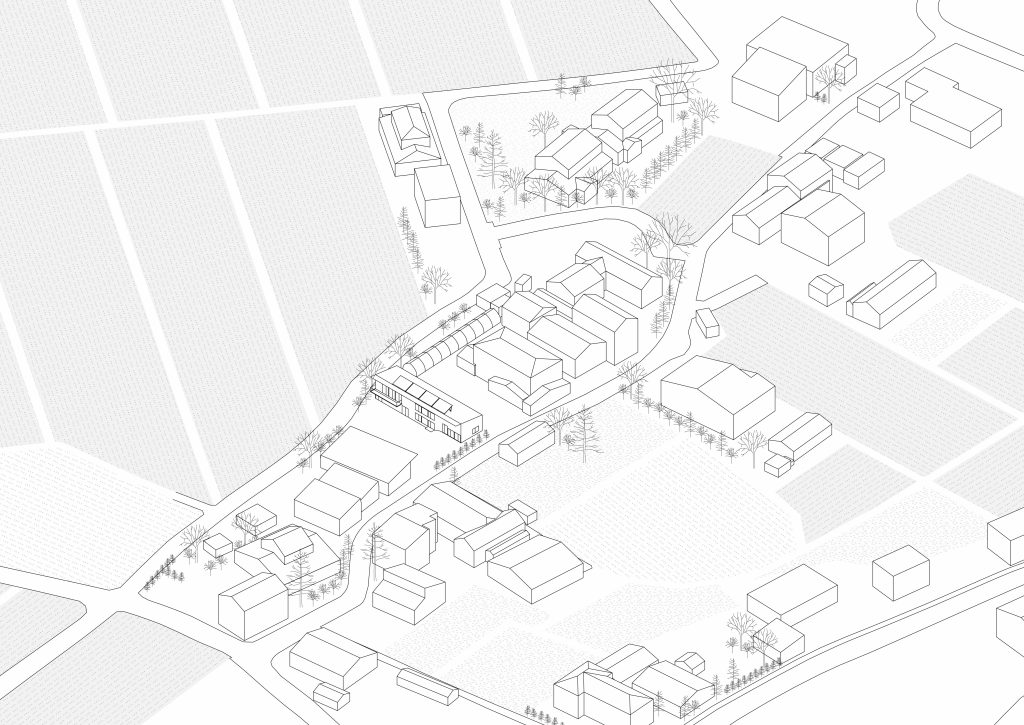

東京都心の商業地域に小さな住環境を仕掛けた例である。タワーマンションと呼ばれる都心高層マンションが全盛の現在、その足元には今もなお間口の狭い低層住宅がひしめく小さな街区がいくつも残っている。都市に住まう人々の全てが眺望の良い高層集合住宅に暮らしているわけではないし、また人々はそうしたスタイルだけを追い求めているのではない。

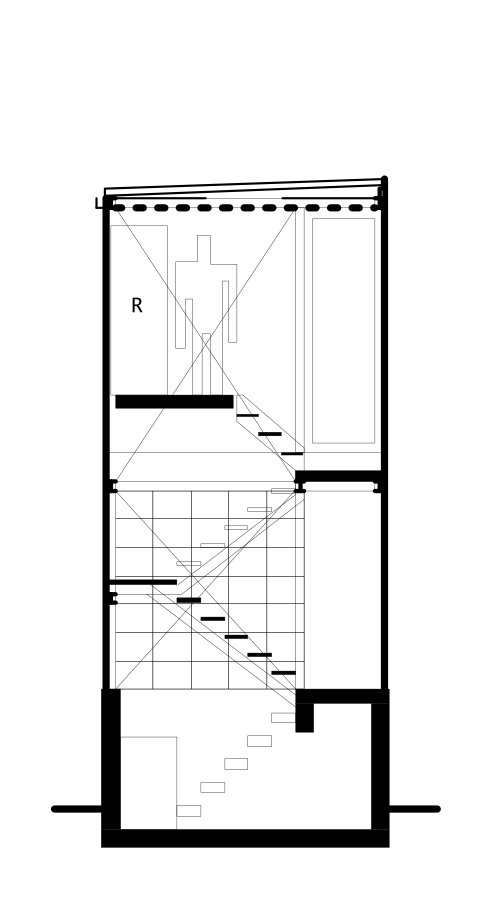

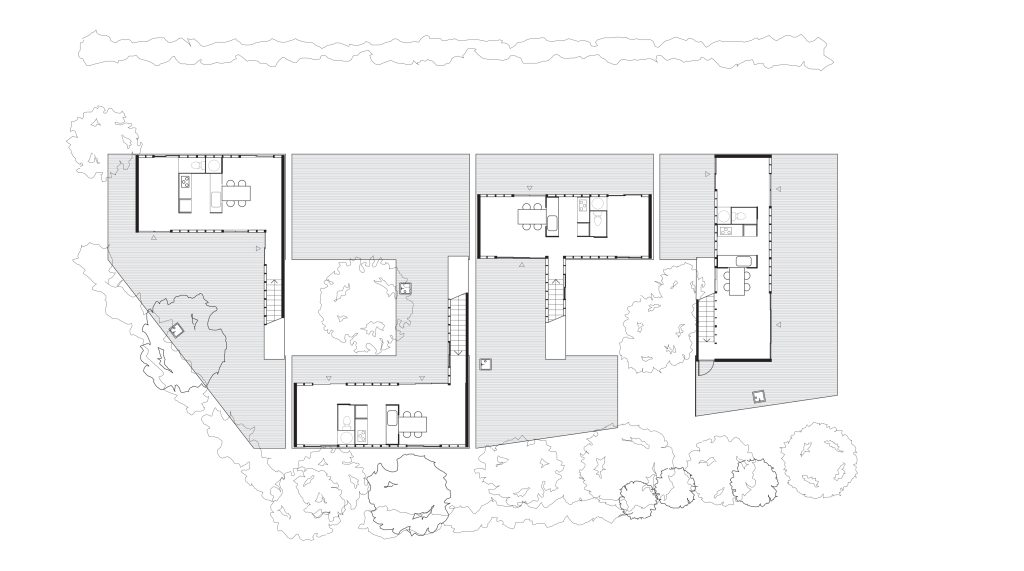

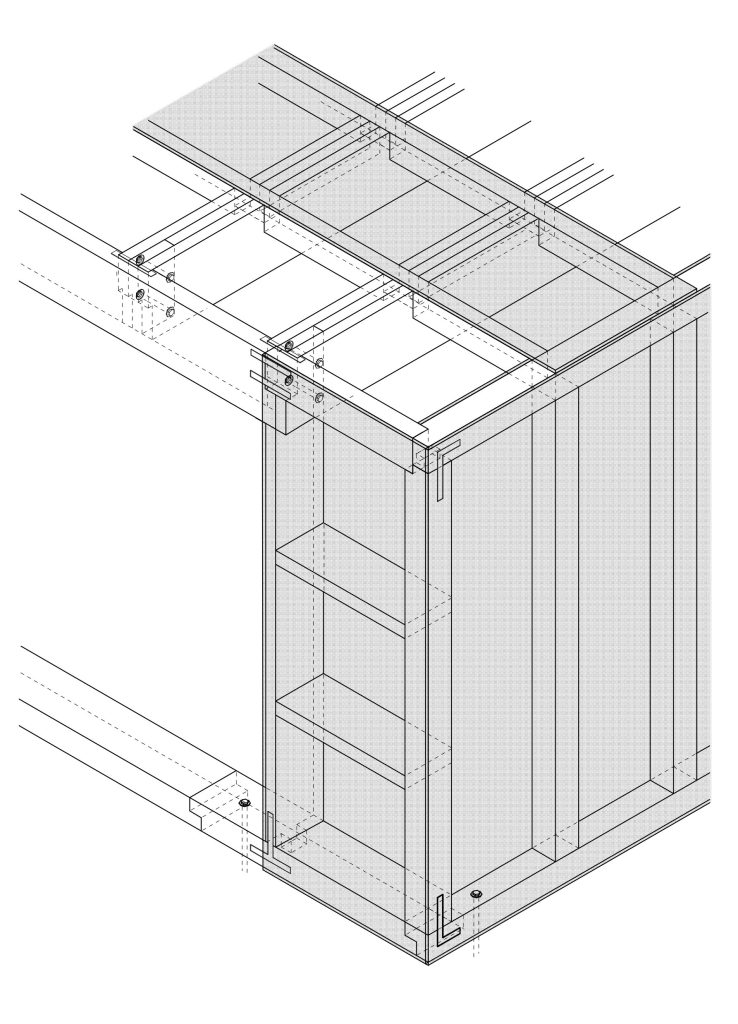

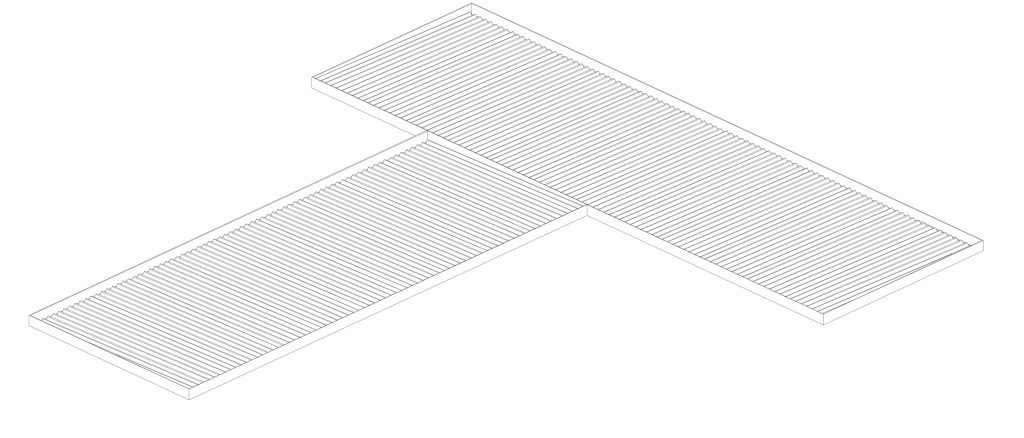

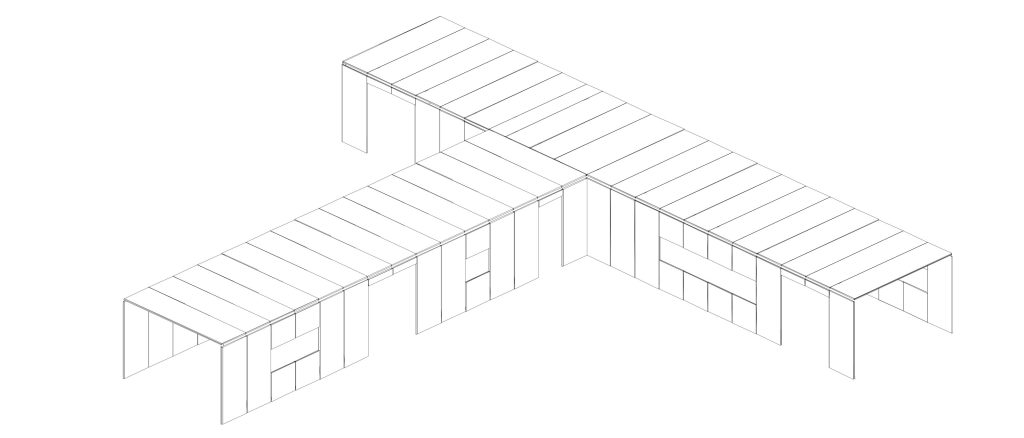

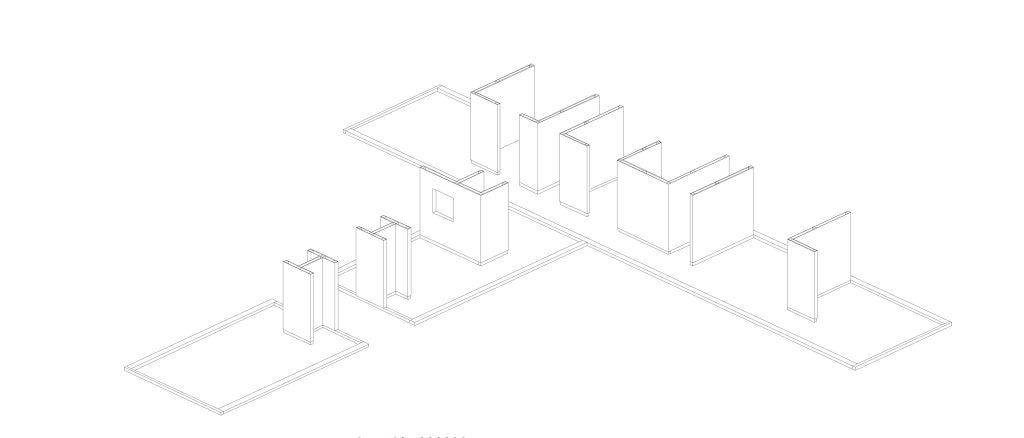

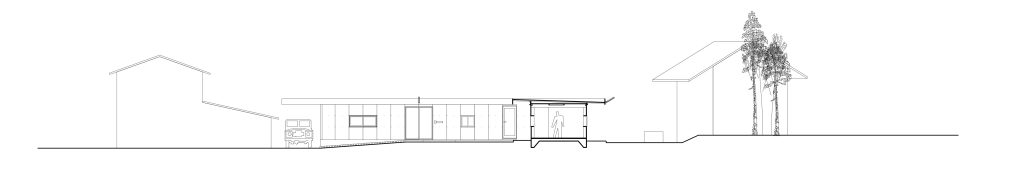

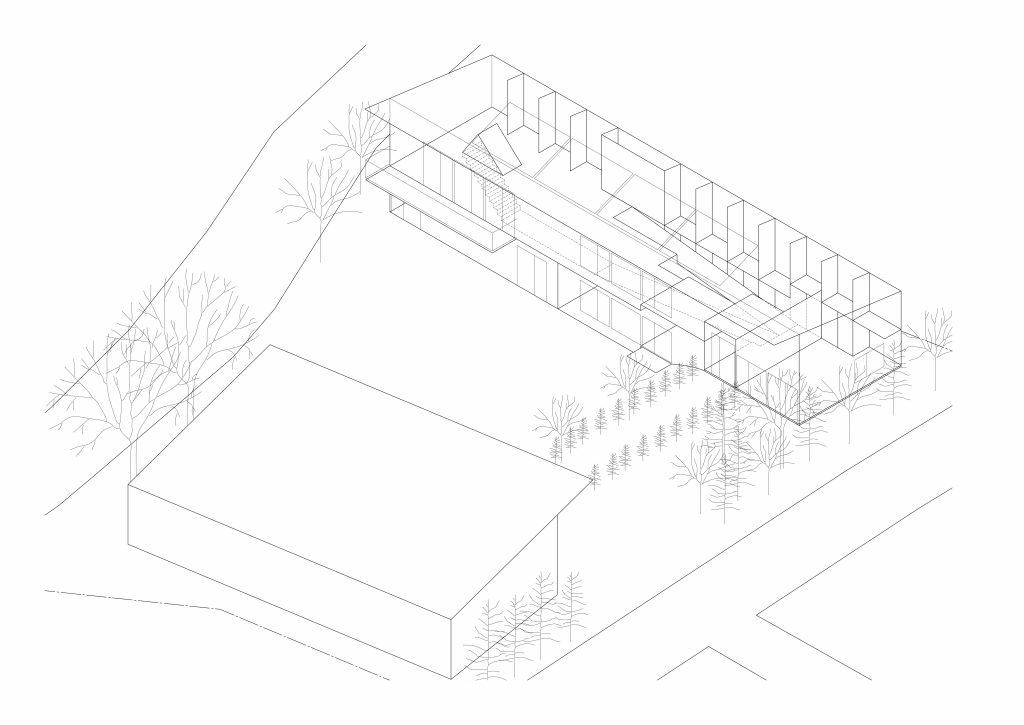

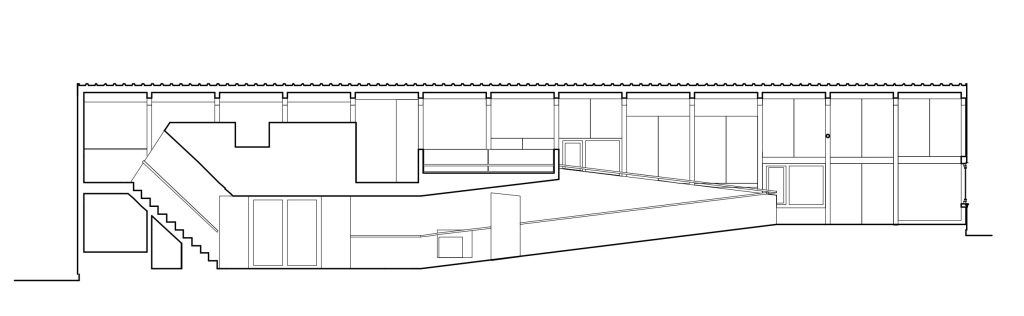

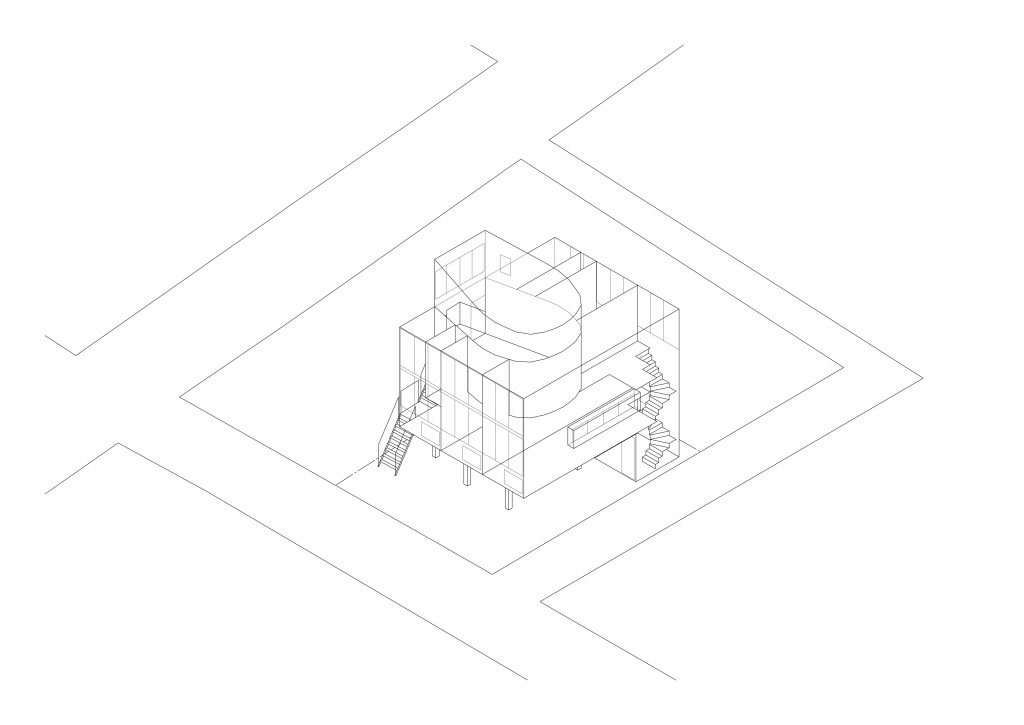

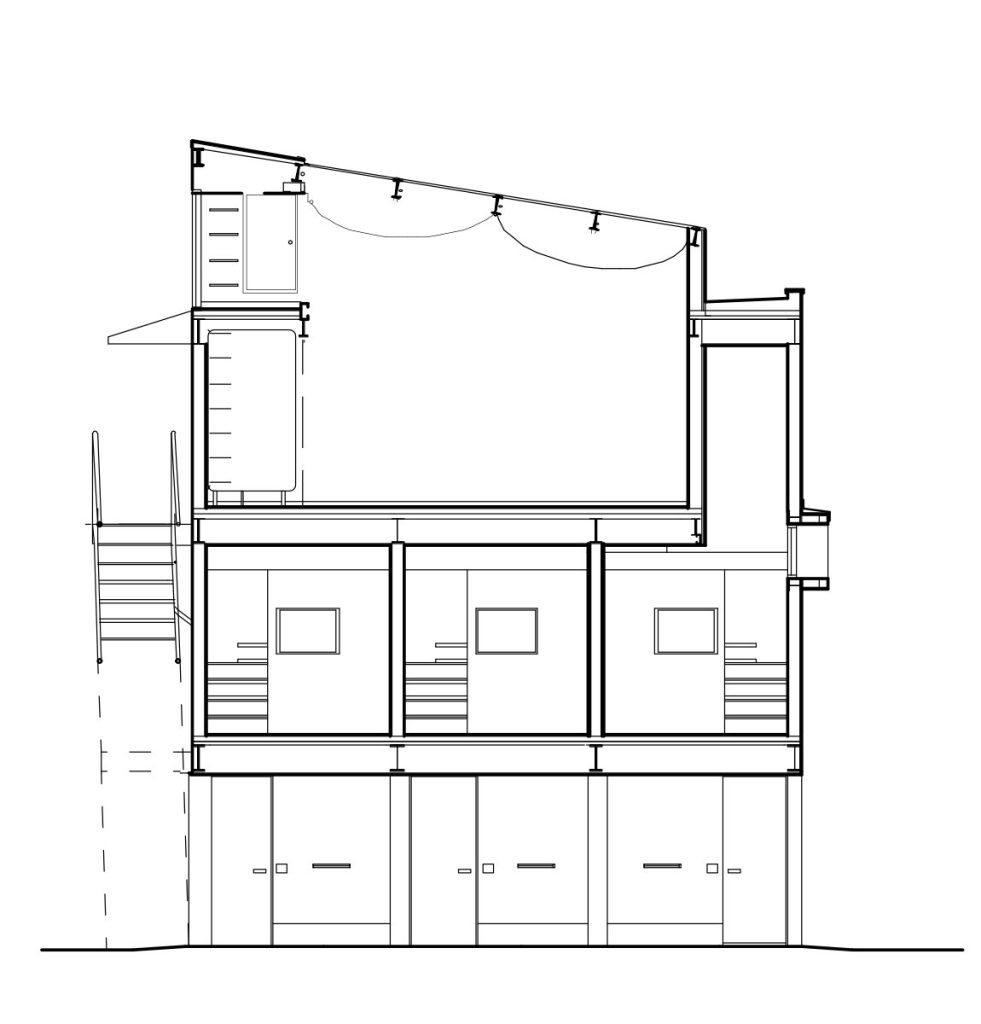

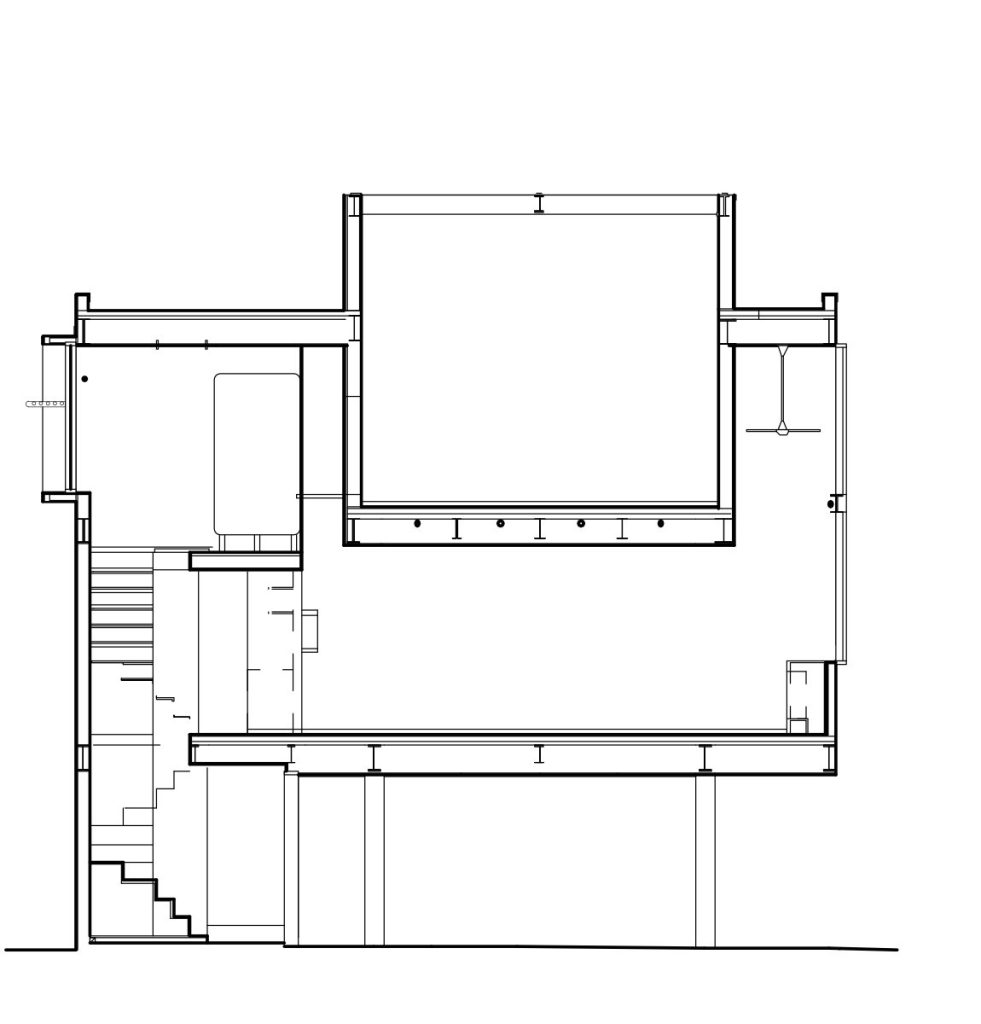

敷地の間口幅がきわめて狭く、プライバシーや日照の確保が困難なエリアの中で、快適で魅力的な住環境を獲得するために、ここではまず建物の縦断面のレイアウトを練ることから設計を始めた。

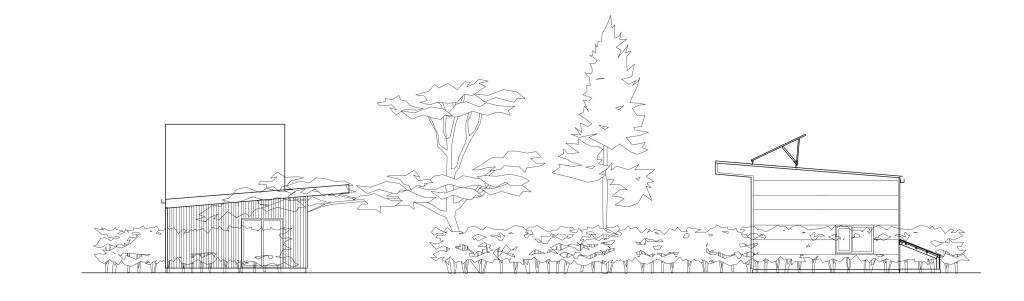

狭い土地とはいえ、建物は地面と直に接することができるし、頭上には青空や星空も残っている。また視線の高さ関係によって、街路のヴィヴィッドな風景を室内に取り入れることもできる。

こうした利点の1つひとつを住宅の断面に対応させていくことで、21世紀の東京長屋(ローハウス)としての新たなタイポロジーを浮かび上がらせることができるはずである。

なおこの建物は、小さな敷地の集合体を1つの大きな敷地にまとめることのスケールメリットに対して抵抗できずに、竣工10年後に消滅した。